Histoire des droits de la personne: entre luttes des usagers et politiques institutionnelles 1960-1980

Histoire des droits de la personne: entre luttes des usagers et politiques institutionnelles 1960-1980

Introduction

Les années 1960-1980 sont des années de grandes transformations culturelles et sociales avec 1968, une année charnière qui deviendra l'emblème de la contestation portant les valeurs d'une génération, celle du baby-boom. Aujourd'hui l'histoire de cette contestation demande à être comprise dans un temps plus vaste d'un avant, pendant et après Mai 68. Certes, on peut faire remonter la question des droits de la personne à la Déclaration des droits de l'hommes et du citoyen comme une matrice générative d'autres conventions, déclarations et droits. Or, il semblerait que le mouvement de contestation des années 1960-1980 ait poussé plus loin l'exigence démocratique en partant de revendication de populations, elles-mêmes, se sentant non respectées comme des personnes ; notamment les femmes, les détenus, les patients psychiatriques ("Loi Basaglia"), les handicapés (charte de l'ONU datant de 1975) et les enfants (Convention relative aux droits de l’enfant). De nouveaux droits liés à l'éthique se sont développés dès les années 1970 autour du respect de la volonté des mourants, avec la pratique des directives anticipées, et plus largement des droits des patients à être traités dans la dignité.

Certes, on pourrait rattacher cette histoire à une pré-histoire reliée à d'autres courants comme, par exemple pour les enfants celui de l'éducation nouvelle dont le pédagogue Célestin Freinet en est l'un des fondateurs, et des expériences pédagogiques démocratiques comme celles des écoles nouvelles à la campagne, communautés d'enfants (république d'enfants, Cité d'enfants, village d'enfants). Summerhill incontestablement sera LE modèle de la seconde moitié du 20e siècle, mais aussi l'expérience de Fernand Deligny et de communautés thérapeutiques telles que Boulens en Suisse romande [[1]]. Des racines ainsi plus lointaines peuvent être vues dans la "protection de l'enfance" qui voit déjà en 1924 une convention, la "Convention de Genève" dite prémice lointaine de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989. Il en va de même avec l'histoire des femmes qui revendiquent le droit de vote depuis le 19e siècle (les suffragettes). Or, nous nous attacherons essentiellement à circonscrire une histoire se déroulant pendant une vingtaine d'années autour de nouvelles revendications qui ont pu porter sur des micro-éléments ("petits trucs", "micro-conflictualités", petits événements de la vie quotidienne, cas particulier), mais qui sont à rattacher à un "esprit d'un temps" contestataire de la hiérarchie, des pouvoirs constitués (des patrons, des médecins, des "supposés savoirs" notamment) dans une perspective libertaire (liberté de sortir de l'hôpital psychiatrique, liberté d'user de son corps, liberté de sexualité en prison, liberté de parole, de choix, de décision...) et d'exigence de sa réalisation (utopique?) par des actions et manifestations politiques face aux violences institutionnelles (portes fermées, nudité imposée, horaire imposé, cure de sommeil et électrochocs imposés, contention, viol, avortement clandestin, etc.). Peut-on alors y voir une expression de revendication des droits de la personne (autodétermination, autonomie, intégrité, dignité) qui sous-tendrait des droits portant sur un objet particulier (à l'instruction, au salaire égal, à l'avortement, à une "vie comme tout le monde", à consulter son dossier individuel, aux parloirs sexuels, etc.) ? Ce sera une des questions auxquelles cherchera à répondre cet ouvrage.

Un certain nombre de notions et de valeurs démocratiques et libertaires semblent parcourir une histoire longue (du 18e au 21e siècle) avec des incarnations plus ou moins denses selon les périodes. Celles envisagées dans les droits de la personnes pendant la période 1960-1980 s'incarnent dans la liberté certes (valeur première de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), mais aussi la créativité, l'innovation, la contestation valorisant l'individu et son autonomie, mais aussi le collectif comme matrice créatrice, avec un souci du respect de la différence (une reconnaissance) mais aussi du groupe comme porteur de revendications, un ancrage dans la vie quotidienne et une volonté d'universalisme. La culture contestataire est-elle monolithique ou multiple? Est-elle aussi traversée par des contradictions, des paradoxes: on prône une liberté individuelle dans un carcan idéologique, la lutte est collective pour des droits individuels?

La recherche a abouti à l'écriture de six articles, introduits et conclus par des textes rédigés en communs, qui tous viseront à mieux saisir qui sont les acteurs/trices (intégrés dans un mouvement de revendication ou un courant idéologique contestataire), leurs actions dans l'expérience quotidienne de leurs luttes pour les droits de l'individu et/ou de la personne, les valeurs prônées, les objectifs atteints ou non pour faire valoir les droits des personnes placées dans des institutions dites alors "totalitaires", tout en cherchant à mieux définir ce que signifient ces droits dans le quotidien institutionnel et personnel.

Le travail de cette "communauté de recherche" vise aussi à repérer les ouvrages de références qui ont marqué les acteurs/trices de cette période, des intellectuels (Basaglia, Foucault, Illitch, Goffman) entre autres penseurs, parfois utopistes voir visionnaires, ainsi que, suivant la méthode prônée par Michel Foucault dans son ouvrage Histoire de la clinique notamment, à questionner les faits, à interroger le système, autrement dit à "déconstruire" la réalité pour comprendre les enjeux du pouvoir qui ont traversé les luttes de promotion des droits de la personne dans des champs différents, mais relevant tous d'un rapport entre un pouvoir qui désigne et un individu-objet dont on attend la soumission. Ces ouvrages montrent que les mouvements de contestation se font dans tous les pays ; par exemple, en ce qui concerne l'anti-psychiatrie, les critiques ont eu lieu en Italie avec Basaglia mais également aux États-Unis avec Goffman. Ainsi que ce soit le pédagogue et l'élève "difficile", déviant, handicapé, le médecin et le patient désigné, le juge qui désigne les degrés de culpabilité d'un "coupable" ou l’État qui décide de la responsabilité civique ou non des femmes (et des jeunes), partout se modèlent et se modulent des relations différentes à l'intérieur d'une structure hiérarchique.

Des acteurs/actrices seront interrogés afin de mieux saisir leur engagement, les valeurs qu'ils ont prônées, la conscience qu'ils ont eu de déstabiliser le pouvoir médical, l'institution totalitaire, pour des alternatives dont on interrogera leur devenir subversif: communautés d'enfants, communautés thérapeutiques en milieu psychiatrique, en milieu carcéral (notamment la Pâquerette à Genève) et plus généralement dans l'éducation spécialisée. Mais c'est fondamentalement la question de la revendication des droits de la personne qui sera l'objet de ce questionnement. Il s'agira dans un premier temps de mieux comprendre ce qui différencie les droits de la personne, des droits de l'homme érigés au 18e siècle, et de comprendre les enjeux des luttes pour voir émerger ces "nouveaux" droits et les formes qu'ils ont prises: droit à la parole, droit de sortie, droit à l'avortement, droit à consulter son dossier médical, etc...

Au moyen de cinq questions ouvertes, il s'agit de récolter leurs témoignages afin de mieux comprendre les ressorts de leur engagement (politique, idéologique, éthique), les événements qui ont marqué cette période 1960-1980, les mobiles des acteurs/trices.

Fondamentalement, c'est à une réflexion sur la construction de la réalité que cet ouvrage invite, celle de la maladie, de la déviance, de la différence, mais aussi à celle des relations entretenues avec des personnes qui sont stigmatisées (handicapées, psychiatrisées, détenues, patients) et/ou placées dans une catégorie sociale dépendante (la femme non-citoyenne, dépendante de l'homme, l'enfant de ses parents). L'institution réifie l'individu et lui fait perdre ses droits et c'est donc bien une volonté de récupérer une place d'acteur, de prendre la parole, de donner haut et fort son avis qui va mobiliser les acteurs des luttes, en particulier dans l'après 68.

C'est aussi in fine un questionnement sur l'histoire et ses changements, lesquels demandent à s'interroger sur la place accordée, dans le temps, aux personnes en difficultés quelles qu'elles soient et sur la nécessité dans le domaine des droits de la personne à rester vigilant afin de ne pas perdre ce qui a été acquis parfois de haute lutte et d'étendre encore les valeurs sur lesquelles ils reposent.

Revue de la littérature

La "matrice générative" des droits de la personne est bien la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : une "matrice" juridique à partir de laquelle vont se développer d'autres droits, règlementations et conventions. Pour couvrir les différents champs de la réalité sociale qui ont été touchés par la créativité des acteur/trice/s (qu'ils aient été des militant/e/s ou des réformateur/trice/s) particulièrement active dans les années 1960-1980 et les changements opérés, il est nécessaire de se référer aux auteur/e/s qui, autant dans le champ du handicap, des patients de l'hôpital, des usagers de la psychiatrie, des détenus, des enfants et des femmes, ont proposé des approches nouvelles, des concepts voire des pratiques novatrices.

Certes, il n'y a pas un moment particulier où commencerait une lutte pour les droits de la personne. Cette question s'inscrit dans une histoire longue de la constitution des droits, de la "fabrication" de l'individu, de la conception de la personne comme être sensible, consciente d'elle-même. Il en va de même pour des pratiques qui certes ont été promues pendant cette période comme, par exemple, les communautés de vie, mais il existe des traditions qui peuvent remonter bien avant les années 60. C'est le cas avec la communauté d'enfants de Summerhill en Angleterre créée par Alexander S. Neill. Dans son livre Libres enfants de Summerhill (Neill), on peut déceler la place centrale de la notion de liberté dans sa conception de l'éducation et de l'instruction des enfants. Selon cet auteur, on ne peut construire de collectif cohérent qu'en respectant la liberté des individus. Les violences, les incivilités ne sont pour lui que le produit des incohérences de la société, qui frustrent l'individu et qui, à vouloir trop l'uniformiser, en brisent les richesses.

Dans la fin des années soixante, la critique des institutions psychiatriques surgissent. Une mise en évidence des conditions de vie des patients psychiatriques se fait notamment par Basaglia en Italie. Ce qu'il rencontre dans cet univers le pousse à créer des lieux de vie plus accueillants où l'on donnerait plus de liberté à la personne psychiatrique ; c'est ce qu'il appelle les communautés thérapeutiques. Ces bâtiments ouverts sur l'extérieur et où la hiérarchie est horizontale favorise la mobilisation des personnes afin de lutter pour la liberté des droits de la personne, et surtout la liberté des droits de la personne psychiatrique. Basaglia est donc probablement l'un des auteurs de l'époque qui a influencé les acteurs/actrices que nous avons interrogés pour notre recherche. Un discours pareil est ténu par Goffman aux Etats-Unis. Dans son livre « Asiles, études sur la condition sociale des malades mentaux », l’auteur se penche sur le déroulement du quotidien des patients vivant dans ce qu’il appelle une « institution totalitaire ». Ces personnes, privées de tout droit, sont à la merci des médecins, du personnel soignant et du fonctionnement de l’hôpital qui est désormais leur lieu de vie. En effet, l’hôpital psychiatrique ne vise pas à soigner, mais à exclure de la société les personnes qui dérangent par leur comportement. Fondamentalement, la critique est politique, sociale, mais aussi épistémologique: on s'attaque à la réalité qui est un "construit" social. Ce qui explique aussi l'attention mise à la vie quotidienne (voire Goffman, mais aussi Lucien Lefebvre notamment). Le quotidien devenant matrice de la relation créative autant que de la subversion, dans une tradition qui s'inspire d'ailleurs des surréalistes des années 20 (voire notamment Georges Perec). L'approche constructionniste de Kenneth Gergen, aujourd'hui, poursuit cette tradition voyant dans la relation la matrice de cette construction de la réalité allant jusqu'à affirmer que l'individu n'existe pas en-dehors de la relation qui le "produit" [[2]]. Une autre manière de montrer, comme l'a fait Foucault, que l'individu est aussi une construction sociale.

Les droits de la personne: un concept complexe

La thématique des droits de la personne oblige à réfléchir sur le concept et à le relier ou détacher d'autres concepts: celui de l'individu, celui du sujet (de droit) et celui de l'humain.

La plupart des revendications peuvent être reliées aux "droits de la personne". Or ceux-ci sont rarement explicités. Lorsqu'ils le sont c'est en référence à la "liberté individuelle", au droit à la parole, au choix (de traitement notamment) et à la dignité. Souvent, ce sont des valeurs individualistes qui sont prônées même si elles le sont par un collectif (association, comité, mouvement contestataire manifestant collectivement dans la rue) et qui fondent un certain "esprit" du droit de la personne. C'est par le regroupement de plusieurs personnes qui ont des valeurs communes (telles que le libre choix,l'intégrité physique) que le changement peut s'opérer. En effet, à travers notre recherche nous avons pu voir que, qu'il s'agisse des droits des prisonniers, des droits des patients à l'hôpital, des droits des patients psychiatriques ou des droits des femmes, les changements constatés se sont fait par l'intermédiaire de mouvements, d'associations, de fondations... On peut noter la particularité du champ des droits des personnes en situation en handicap, des droits des patients en psychiatrie ou même en partie ceux des enfants, par le fait que ces personnes ne disposent elles-mêmes pas des facultés à défendre leurs propres droits. Il revient alors à leur entourage, aux professionnels, et enfin à la société toute entière, de se porter garante du respect de ces droits. La société en protégeant ces personnes, en les considérant comme faisant partie intégrante des individus qui la composent, effectue alors un grand pas dans les valeurs qu'elle véhicule. L'idéologie en effet, doit être collective, pour prendre du sens pour tous. Mais les actes permettant cette évolution, restent bien souvent le fait d'individus, qui, plus que d'autres, poussés par un idéal, portent des actions progressistes.

Le terme personne est à distinguer d'individu (voire de "cas") en ce qui laisse entendre une capacité de droit et une place comme partenaire dans la relation (éducative, thérapeutique notamment) et les échanges de communication. Ceci peut s'incarner dans des pratiques sociales élémentaires comme de désigner la personne par son nom, la vouvoyer (en langue française en particulier!), jusqu'à la fermeture des hôpitaux psychiatriques par exemple. Mais c'est surtout sur le plan juridique, de ses droits civils et politiques, que les luttes ont été menées: de l'admission volontaire au droit de sortie pour les patients psychiatrique par exemple. Du côté des prisons, les revendications touchent aussi l'individu dans son corps et son esprit: droit à l'intégrité physique et morale, le droit à des conditions de vie appropriées, ou encore le droit à la santé. C'est donc au nom du respect de la personne en tant qu'être humain que les différentes organisations ont milité, bien que ceci n'ait pas été et ne soit toujours pas quelque chose de facile. En effet, la prison demeure un lieu où l’on a de la difficulté à considérer les criminels comme des êtres humains. De ce fait, la population ne semble pas être en mesure de concevoir que ces personnes possèdent également des droits. Pour changer les mentalités, nous pourrions poser le problème de la réinsertion. En effet, si l'on ôte tout droit aux prisonniers, comment espérer les réinsérer dans la société. Peut-on véritablement rendre un Homme "meilleur" en lui enlevant toute dignité?

Du côté des enfants, le droit s'est surtout construit à partir de la considération de l'enfant plus seulement comme un adulte en devenir, mais en tant qu'individu ayant des droits propres, notamment liés à la protection, à la parole et l'écoute, mais également aux autres besoins fondamentaux qu'il peut présenter. En fait, la reconnaissance des droits de l'enfant lui ont conféré peu à peu un rôle plus actif dans sa propre existence, comme par exemple par une considération plus importante de ses opinions dans les choix qui le concerne. Du coté des femmes, les contestations se font sur plusieurs plans, mais ce qui est surtout recherché c'est l'égalité avec les hommes. Cette égalité passe donc par la ré-appropriation de leur corps, la liberté de choisir une contraception et la liberté de penser différemment. En ce qui concerne les droits des patients psychiatriques, l’on peut remarquer que la lutte vise une revendication juridique en passant à travers l’humanisation de cette population. En effet, la conception de ce que l’on appelle aujourd’hui les troubles psychiques, est en constante évolution, influencée par les croyances et les valeurs de la société. La reconnaissance des droits des patients psychiatriques vise la reconnaissance de ces personnes comme étant des êtres humains, l’égalité de traitements face à la loi et l’autodétermination ainsi que la liberté d’être tous égaux dans nos diversités. Nous pouvons donc rapprocher ces faits au droit du consentement de la personne et de l'intégrité physique. Ces droits et les droits d'être informé touchent d'ailleurs le quotidien médical et la lutte pour les droits des patients. Les droits des patients touchent la sphère politique et juridique où une bataille s'est générée contre la liberté thérapeutique des médecins considérés comme subordonnés au droit d'autodétermination du patient. Valoriser le rôle des patients en tant que partenaires critiques des médecins, du personnel médical ou encore de les responsabiliser pour éviter des difficultés lors de leur traitement permettraient d'améliorer la qualité des soins dans le domaine de la santé du patient.

Paradoxalement ce sont des luttes (collectives, pour la communauté) qui ont ainsi contribué à construire la notion de personne comme corps, identité physique, morale, psychologique.

En outre, concernant les droits des patients (à l'hôpital) et les droits des patients psychiatriques, il est à remarquer que ces droits peuvent rapidement se révéler ambigus. En effet, la légitimité du secret médical, de l'asymétrie de l'expertise médicale, peuvent davantage protéger le médecin que le patient. Nous avons relevé par exemple des cas où ce sont les patients qui ont dû subir des conséquences, tant au niveau de leur reconnaissance, en tant que victimes, qu'au niveau économique, car ils n'ont pas pu prouver que le médecin qui leur avait causé du tort était véridiquement coupable d'expériences illicites sur eux. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure ces droits permettent, intelligemment, à la médecine d'opacifier la recherche médicale et par la même la problématique du patient-cobaye. Problématique qui est de nos jours, une contrainte pour faire avancer la science en toute légalité. Finalement, il faudrait se demander si l'être humain dépend d'expériences faites sur un groupe restreint de personnes. La réponse est oui, passablement des expériences se font avec très peu de personnes pour appliquer les résultats à grande échelle. Par exemple, cela s'est observé avec la morphine concernant le traitement des douleurs. Un médecin, un jour ou l'autre, s'est de toute façon risqué, initialement, à injecter dans un corps appartenant à une personne, cette substance considérée comme stupéfiant auparavant. Une autre expérience de ce même type, à hôpital de Saint-Gall en Suisse, était l'application d'ampoules bleues de méthylène dans le ventre des patients non-informés. Ils essayaient de soigner, par ce biais, leurs occlusions gastriques qui a fini par les tuer.

Méthode

La récolte d'un récit personnel, afin d'approcher l'histoire d'une période et de constituer une archive orale, a une tradition en sciences humaine et sociale. L'ouvrage "Le cheval d'orgueil" de Pierre Jakez Hélias paru en 1975 est souvent présenté comme un détonateur de l'usage des récits de vie pour décrire la réalité sociale et culturelle.

Diverses disciplines ont intégré la narration comme un moyen d'approcher la réalité vue à travers un individu ou un groupe, que cela soit en sociologie, en histoire, en médecine, en sciences de l'éducation, en ethnologie et même en littérature.

Les travaux de Philippe Lejeune ont contribué à collecter des récits sous formes notamment autobiographiques qui sont déposés à l'Association pour l'autobiographie près de Lyon.

La démarche effectuée dans le cadre de cette recherche d'intelligence collective relève de la collecte de récits. La personne interviewée est considérée comme un témoin de son temps. L'histoire se construit dans l'échange grâce aux questions posées, lesquelles doivent donner lieu à une narration libre, reliée aux souvenirs de la personne. Il s'agit d'être dans une écoute bienveillante d'un récit narré afin de venir combler l'intérêt des étudiant/e/s qui sont les récepteur/trice/s respectueux et curieux de cette histoire. Même si pour certains étudiants, relancer ces questions a permis à l'interviewé de se recentrer sur le sujet. Lors de l'interview et comme étape préalable à l'introduction de ces questions, l'explication de cette recherche collective a fait comprendre à certains interviewés l'importance de leurs témoignages.

La démarche de "biographies narratives", telle qu'elle devrait être développée dans cette démarche citoyenne, relève de compétences relationnelles, humaines, particulièrement formatrices aux métiers de l'humain. Elle demande du tact, de l'écoute, de la curiosité intelligente (capacité de s'adapter dans le cadre de l'entretien). Il s'agit de laisser de l'espace et de la liberté aux personnes interviewées. Par conséquent, seules des questions générales et ouvertes assureront la liberté de narrer. Les méthodes d'entretien se distinguent par la mise en œuvre des processus fondamentaux de communication et d'interaction humaine. Ces processus permettent au chercheur de retirer de ses entretiens des informations et éléments de réflexion riches en nuances. Nous accorderons un long temps de réponse, afin de laisser à la personne la possibilité de se souvenir et de raconter l'histoire et son histoire, tout en restant attentive qu'elle ne se perde pas dans des chemins trop éloignés. Elle ne relève pas d'une "conduite d'entretien" particulière, comme l'a développée par exemple Boutin (2006), mais elle relève sans aucun doute d'une approche qualitative.

Dans la plupart des cas, les étudiants n'ont pas transmis au préalable les questions qui allaient être abordées dans l'entretien à leur témoin. Pourtant, il est possible que cette démarche donne la possibilité aux personnes interviewées de prendre du temps pour récupérer leurs souvenirs en mémoire et ainsi construire un récit plus riche que lors d'une réponse spontanée. Toutefois, cette démarche peut également faire perdre quelque peu aux intervieweurs/euses le contrôle de l'entretien, avec un témoin qui se raconte, sans un réel cadre établi, puisqu'il sait sur quels chemins on va l'amener. Ainsi, le cadrage de l'entretien est d'autant moins aisé, car l’intervieweur perd un peu son contrôle sur celui-ci, qu'il aurait pu exercer notamment par la succession des questions.

Pour d'autres étudiants, la transmission des questions préalablement a permis aux interviewés d'affiner leur mémoire en développant leurs réponses pour que leur récit soit accompagné par des souvenirs marquants. Ils ont d'ailleurs fait appel aux gestes pour appuyer leurs témoignages en laissant entendre à leurs interlocuteurs que leur lutte ne cessait pas.

Les réactions (y compris non verbales) encouragent un récit qui se construit dans la relation. Celui-ci devrait être, par définition, original (même si certain/e témoins racontent pour la Xème fois leur "histoire", leur "légende"), puisqu'il est raconté à de nouvelles personnes. L'attitude du/des collecteur/trice/s de récits favorise (ou non) l'expression (et ce jusqu'à la confidence) et permet, qui sait, aux témoins d'innover, de se déplacer dans leur narration, de raconter une histoire nouvelle, vraiment originale.

Critique de la méthode

A travers cette expérience, nous avons en tant "qu'apprentis chercheurs" appris à mener un entretien semi-directif. Malgré le fait que nous avions beau imaginer le déroulement de notre entretien, nous avons rencontré quelques difficultés lors de la passation de ceux-ci. Tout d'abord, il a fallu faire face au personnage que nous avions en face de nous. En effet, comme nous l'avons expliqué, ces personnes ont, pour la plupart, été des militants en faveur des droits de la personne. Parfois, leur engagement a été tellement fort, qu'elles sont devenues des "icônes" dans le combat de ces droits. Nous avons donc dû faire face à leur agacement et leur lassitude face à nos questions qui pouvaient certes être considérées comme trop larges. Ceci nous amène donc à penser que le choix de faire des questions ouvertes, pour que chacun puisse raconter ce dont il a envie, n'était peut-être pas judicieux pour toutes les personnes que nous avons interviewées. Par contre, pour d'autres "icônes" habituées à discuter, même au parlement, ces questions étaient importantes à partir du moment où on allait les analyser par la suite au sein d'une recherche et ils ont répondu le plus précisément possible. Lorsqu'on a présenté ces questions au sein d'une recherche pour un cours universitaire, elles ont été prises sérieusement, sans nous faire remarquer de près le type de question ou les liens entre elles.

De plus, il s'est avéré que pour certains témoins, les questions étaient peu adéquates puisqu'elles positionnaient cette personne en tant que "militante" peut-être trop directement. De même, le mot "droit" se trouvait être un peu fort pour parler de certains engagements, qui ont probablement contribué ou du moins retracent les changements de ces droits, certes, mais ne se positionnaient pas à la base comme des engagements pour les droits d'une population. C'est pourquoi, pour certaines questions, nous avons utilisé d'autres termes (moins forts) ou nous les avons posées différemment, tout en respectant l'idée fondamentale de celles-ci. Cependant, le fait de faire des questions différentes et précises pour chacun des acteurs, nous aurait fortement contraints pour l'analyse transversale des entretiens.

De plus, lors de certains entretiens, les acteurs se sont laissés emporter par leurs émotions. Il n'était donc pas évident de gérer les pleurs rencontrés.

Un cas de figure était, pour ceux qui ont eu l'occasion de faire deux interviews, la position de collecteur/trice/s au niveau générationnel, à savoir faire face à une génération plus âgée, était enveloppée, pour les deux cas, d'une écoute éveillée peut-être parce que leurs récits nous touchaient de près ou parce de la sagesse émanait de certains interviewés. Pour l'un des interviewés, il a suscité en nous un rappel vers les droits de nos proches et, pour l'autre, il nous a sensibilisé vers une menace toujours présente des droits de la personne dans le pays où nous séjournons, la Suisse. Même si l'un des ces interviewés était une personnalité fédérale, le reflet de son authenticité nous a fait croire à son récit et il nous a appris plus sur les droits de la personne, qui sont par ailleurs également "nos droits". Le rapport entre les interlocuteurs a pu être franc et nous avons ressentis que l'un des interviewés nous avait confié une mission, celle de divulguer des faits. C'était pour certains collecteur/trice/s un moment très intense, de vérité et jamais oublié.

Parfois, nous avons pu nous confronter à la difficulté de recentrer la discussion vers les sujets qui nous intéressent. Comme tout un chacun, les acteurs peuvent certes parler du passé, mais en tant que militants ils auront, si leur combat est toujours vivant, tendance à parler plus du présent, et de ce qu'il reste à faire. Pour que nous soyons aussi amenés à prendre la relève. Il faut alors savoir "lire entre les paroles", pour récolter des informations sur la période qui nous intéresse.

Il aurait peut-être été profitable de mettre à disposition de tous les acteurs les questions de l'entretien à l'avance. Cela aurait permis de recentrer le débat, de rappeler plus facilement les questions de recherche. Un cas de figure était pour ceux qui l'on fait et qui ont reçu, en tant que collecteur/trice/s spontanément et préalablement à l'interview tête à tête, des réponses écrites aux questions, de la part des interviewés. Ces réponses ont permis de mieux connaître l'interviewé, son parcours, ses valeurs, son engagement pour les droits de la personne. La pré-analyse de ces réponses par écrit a permis entre autres de revenir encore une fois sur les questions et de solliciter l'interviewé en confiance pour continuer à expliciter certains souvenirs marquants et enrichissants pour cette recherche. Pour les collecteur/trice/s ce va-et-vient entre les réponses écrites à l'avance et la poursuite du récit a engendré une appropriation du sujet, bénéficiant ainsi la cohérence et la compréhension pour eux-mêmes. Toutefois, nous avons également relevé plus haut que cette démarche peut au contraire compliquer le guidage de l'entretien dans certains cas.

Autrement, une des questions qui permettrait de situer l'interviewé sur le passé sans revenir immédiatement dans son discours sur le présent est la question 2. Elle aurait pu être formulée ainsi : Y a-t-il un événement originel durant la période de votre engagement ? Pourriez-vous revenir sur le passé et nous raconter un ou des événements marquants que vous avez menés ou qui vous ont frappés durant une certaine période en faveur de ces droits ? Sinon la question 5 fait l'effet contraire en revenant sur le pas d'aujourd'hui comme conséquence du passé : Qu'en est-il aujourd'hui de cette lutte et des acquis et des risques de retour en arrière? Sur quoi faudrait-il continuer de se battre de lutter? Continuez-vous aujourd'hui à vous engager et sur quoi? Donc, il n'est pas étonnant d'entendre les interviewés parler sur leur présent et ainsi, pourquoi ne serait-il pas envisageable de leur demander : Est-ce que l'un des sujets de votre engagement pour les droits de la personne (patient, enfant, prisonnier...) continue à être d'actualité aujourd'hui ? Lequel ? Pourriez-vous nous l'expliciter s'il vous plaît ?

Quant aux valeurs des témoins, ces dernières ont été évoquées suite à la question formulée qui a engendré aussi des souvenirs vers un événement marquant lié à leurs valeurs et pour la lutte des droits de la personne.

En outre, peut-être peut-on reprocher aussi le manque de temps pour chaque entretien. Au vu de la méthodologie d'entretien semi-directif et biographique, des entretiens d'1h30 ne permettent pas toujours des digressions chronophages. Des entretiens plus longs, dont on aurait pu ressortir la quintessence auraient pu être bénéfiques.

Enfin, la relation biographique n'a pas toujours permis que les questions soient posées comme souhaitées et prises dans l'échange. L'entretien a pu prendre la forme d'une discussion à bâtons rompus en un dialogue qui finalement a échappé aux récolteurs/teuses de récits. En effet, il a parfois été difficile pour certains interviewers de ne pas intervenir dans l'échange ou poser davantage de questions étant donné leur intérêt pour les propos et le parcours de vie de leur témoin. De plus, certains entretiens se sont déroulés en présence de deux témoins, ce qui peut changer la dynamique de celui-ci en amenant plus de tours de parole. On peut noter, par ailleurs, que la distance générationnelle entre les récolteurs/teuses et l'interviewé a pu donner à ce dernier/ère l'envie de transmettre le passé, mais surtout d'avertir et de former pour aujourd'hui. Le retour sur des faits historiques n'est pas chose aisée à réaliser.

Certains ont dû faire face à des difficultés techniques concernant l'enregistrement de l'interview. En effet, l'appareil enregistreur est tombé en panne. Heureusement, que nous avions un autre enregistreur qui a pris le relais immédiatement car la prise de note n'aurait fait que retarder l'interview.

Quoi qu'il en soit neuf entretiens ont été effectués, lesquels ont permis de construire une histoire qui s'est étendue entre les années 1960 (engagement de Mme Amélia Christinat) et aujourd'hui (engagement de Mme Margrit Kessler, conseillère nationale de Saint-Gall).

Des thématiques (problématiques) plus fines ont pu être définies à partir des récits récoltés. Soit:

– le droit des enfants à travers le prisme de l'éducation

– le droit des femmes pour la liberté de leur corps (l'intégrité physique), et plus généralement pour le droit à leur autonomie

– le droit à l'intégrité physique et morale des détenus en Suisse.

– la lutte contre les abus de la psychiatrie

– la prise en compte des personnes en situation de handicap dans ce champ

– le droit à être informé pour que les patients ne deviennent pas les cobayes, des expériences scientifiques

L'analyse sera alors traversante permettant de mieux comprendre ce temps de l'innovation, de la contestation, de la réforme des grandes institutions qui structurent le social et la culture occidentale depuis le 19e siècle: l'hôpital, l'hôpital psychiatrique, l'école, le tribunal, la prison, le code civil, les institutions spécialisées: qui sont ces acteur/trice/s engagés, quelles ont été leurs idées et leurs valeurs, quelles ont été leurs actions et leurs victoires, leurs échecs aussi?

Introduction

Les droits de l'enfant visant la protection des mineurs évoluent au cours des décennies. Les prémices du XXe siècle les plus connues sont bien évidemment la Déclaration de Genève (1924), la déclaration des Droits de l'Enfant (1959) et enfin le texte de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989. Ce dernier “ratifié d’une manière quasi universelle (193 États sur 195) en fait un texte hors norme de part sa portée dans l’espace et de par l’enthousiasme spontané qu’ [il] a suscité.”<ref>Zermatten, J., Stoecklin D. 2009. Le droit des enfants de participer. Norme juridique et réalité pratique: contribution à un nouveau contrat social. Suisse: Institut International des Droits de l'Enfant., p.7 </ref> Ce parcours historique est une partie importante de l’histoire qu’on écrit aujourd’hui.

On peut remarquer que le premier pas vers l'individualisation de l'enfant datant de 1924, pointe le bout de son nez quelques années après la fin de la première guerre mondiale. Le deuxième est marqué par la Déclaration de Droits de l'Enfant de 1959, donc à l’image de la précédente, elle date des années après la seconde guerre mais est également un point de départ menant vers la Convention de 1989.

Le long chemin vers une telle reconnaissance était en grande partie marqué par la création, un peu partout en Europe, des communautés d'enfants. Leur rôle n'est pas négligeable. La définition de ces communautés d'enfants est donné à Trogen en juillet 1948 et semble préciser un peu plus les besoins de l'enfant en tant que personne. Ce sont: "les organisations éducatives ou rééducatives à caractère permanent, fondées sur la participation active des enfants ou adolescents à la vie de la communauté, dans le cadre des méthodes d’éducation et d’instruction modernes – et dans lesquelles la vie de famille se combine de diverses façons aux modalités de la vie de collectivité".<ref>Cours de M.Ruchat: L’éducation spéciale du XVIIIe au XXe siècles: L’éducation, les normes et l’individu, Université de Genève, 2013</ref>

Dans l’esprit de la reconnaissance d’un enfant à part entière avec le respect de sa liberté, Alexander Sutherland Neill crée son école de Summerhill en 1921, une école qui encore de nos jours suscite beaucoup de discussions et polémiques. Dans le cadre de cet atelier d’intelligence collective nous avons procédé à une comparaison des idées de Neill décrites dans son livre "Libres enfants de Summerhill" (1960) avec la Convention relative aux Droits de l’Enfant de 1989 avec un constat tout à fait surprenant.

Historique des droits de l'enfant

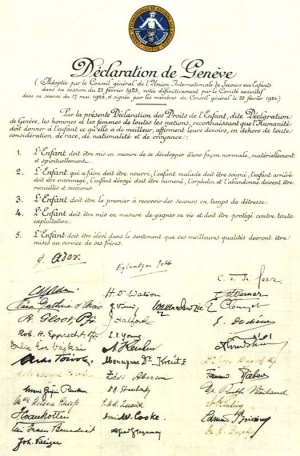

« L’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur » Déclaration de Genève sur les Droits de l’Enfant, 1924

Il est important de signaler qu'avant même l'intérêt qui s'est peu à peu développé quant aux droits de l'enfant, il a d'abord fallu que la société prenne

conscience du statut particulier de l'enfant, avec ses spécificités, et bien plus encore d'être humain digne de droits propres : “L’adulte a longtemps cru que c’était lui-même qui devait animer l’enfant par ses soins et son assistance. Il pensait que son rôle était de façonner l’enfant, de construire sa vie psychique pour que l’enfant devienne peu à peu comme lui. L’enfant était un objet d’assistance, un adulte en devenir (certains disent même "en miniature") et non une personne humaine à part entière. Petit, faible, pauvre, dépendant, il n’était qu’un citoyen potentiel qui ne sera homme ou femme que demain. Il ne devenait une personne humaine, sujet de droits, qu’à partir du moment où il atteignait l’âge adulte. C’est à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, notamment après la Première Guerre mondiale, que le concept de droits de l’enfant apparaît.” <ref>Dhellemmes V. ,2010. La dignité et les droits de l'enfant : vingt ans d'avancées sur le plan international. In. Transversalités, 2010/3 N° 115, p. 99-110.</ref>

Quand on fait une recherche sur des droits de l’enfant à travers les documents écrits en l'espace de plus de cent ans, du début du XXème siècle jusqu’à aujourd’hui, on retrouve les noms de deux précurseurs qui ont marqué le cours de l’histoire. Il s’agit de Britannique Eglantyne Jebb (1876-1928) et du polonais Henryk Goldzmit (1878–1942) connu sous le nom de Janusz Korczak.

Ce dernier, pédiatre et éducateur qui a tant "aimé et défendu" les enfants, ne voulant pas les laisser seuls, s'est laissé emmener avec eux à Treblinka où il est mort dans une chambre à gaz.<ref>Korczak J. Le droit de l’enfant au respect. L’héritage de Janusz Korczak. Conférences sur les enjeux actuels pour l’enfance. In. http://www.coe.int/t/commissioner/Activities/themes/Children/PublicationKorczak_fr.pdf</ref>

Korczak, l'inspirateur des droits de l'enfant est bien, d'abord, un insurgé, comme toute son œuvre en témoigne. C'est un homme qui ne supporte pas la violence faite à l'enfance : la violence physique, bien sûr, la violence psychologique également, mais aussi la violence des institutions qui prétendent œuvrer pour "son bien".<ref>Meirieu P. 2002. Le pédagogue et les droits de l’enfant : histoire d’un malentendu ?. Editions du Tricorne et Association suisse des Amis du Dr Korczak. p.4</ref>

“Janusz Korczak, premier défenseur des droits de l’enfant et le plus radical, a été déçu en découvrant la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par la Société des Nations en 1924, pas assez claire à son goût et plus implorante que contraignante. Il voulait des droits et non la charité, immédiatement et non dans un avenir lointain.” <ref>Korczak J. Le droit de l’enfant au respect. L’héritage de Janusz Korczak. Conférences sur les enjeux actuels pour l’enfance. In. http://www.coe.int/t/commissioner/Activities/themes/Children/PublicationKorczak_fr.pdf p.7). </ref>

Le travail d'Eglantyne Jebb qui a élaboré et rédigé la Déclaration de Genève a été important. Elle l’a présenté le 26 septembre 1923 et le 28 février 1924 le Ve Congrès général de la Société de Nations qui l'a alors ratifié. C'est le premier texte énonçant des droits fondamentaux des enfants ainsi que la responsabilité des adultes à leur égard. Il est constitué de cinq articles.

Déjà dans le préambule on peut lire que « L’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur.» On peut y voir également que c’est la protection physique qui est mise en avant en soutenant l'idée de venir en aide en cas de détresse ainsi que celle de combattre la faim et l'exploitation (articles 2, 3, 4). En parallèle la notion de développement spirituel n’est pas omis (article 1) de même que le fait que “l’enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités devront être mises au service de ses frères”(article 5). Ce texte d'après première guerre mondiale est aussi une contribution à un monde de paix s'étayant sur les enfants qui forment l'avenir, un avenir que les promoteurs des droits de l'enfant voudraient dans la paix.

Déclaration des Droits de l’Enfant, 1959

Après la seconde guerre mondiale, l'ONU est créée. Elle va s'intéresser aux droits de l'enfant et révéler l'insuffisance de la Déclaration de Genève. En effet, suite à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948) et à l'évolution du droit durant cette période, on pense nécessaire d'approfondir cette question des droits de l'enfant. Plusieurs pays membres de l'ONU réclament une convention, c'est-à-dire un instrument international contraignant qui engage les états qui l'ont ratifié. Mais cette proposition est refusée. Le choix se porte alors sur une seconde Déclaration des droits de l'enfant qui reprend l'idée selon laquelle l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. La déclaration des Droits de l'Enfant est adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies à l'unanimité (70 pays membres), le 20 novembre 1959. Cette date est depuis lors officiellement la journée des droits de l'enfant. La déclaration contient 10 principes fondateurs (elle double donc ceux de 1924!) avec des droits concrets comme par exemple le droit à un nom, à une nationalité ou à un enseignement gratuit au niveau élémentaire.

Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, 1989

Le 20 novembre 1989, la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE) a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette Convention a pour but de reconnaître et protéger les droits spécifiques de l'enfant. Elle est composée de 54 articles (elle quintuple le nombre de 1959!) autour des orientations principales suivantes:

- la non - discrimination

- l'intérêt supérieur de l'enfant

- le droit à la vie, la survie et le développement

- les droits participatifs.

Les Etats ayant ratifiés cette Convention se doivent de respecter ces articles et de mettre en place les mesures législatives pour protéger les droits de l'enfant.

La CIDE est une déclinaison des droits de l'homme exprimés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) et pose que l’enfant est sujet de droit. Elle accorde aux enfants des droits propres et expose leurs droits économiques, sociaux, civils, culturels et politiques.

En effet, cette Convention est le texte concernant les droits de l'homme qui a été le plus rapidement accepté au cours de l'histoire, et a été ratifié par le plus d'Etats. Seuls les Etats-Unis et la Somalie ne l'ont pas encore ratifiée aujourd'hui: Les Etats-Unis pratiquent encore la peine de mort pour les enfants dans certains Etats, or cela serait contraire au droit à la vie de l'enfant promulgué dans la CIDE, tandis que la Somalie ne possède pas de gouvernement reconnu pour la ratifier à cause des troubles politiques dans le pays.

Droits de l'enfant - droits de la personne

"L'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur, affirmer leurs devoirs, en dehors de toute considération de race, de nationalité et de croyance" - ce sont les prémices officielles de la reconnaissance de l'enfant de 1924. C'était un début, suivi, comme nous avons décrit plus haut, par la Déclaration des Droits de l'Enfant de 1959 et par La Convention relative aux Droits de l'Enfant de 1989.

Il faut ici souligner que “jusqu'à l’adoption de la Convention en 1989, les enfants ne vivaient pas dans les limbes juridiques internationales. Il était au contraire admis qu’ils jouissent de garanties offertes par les instruments internationaux précédents, tels que les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme (que la Suisse a récemment ratifiés), à l'exclusion bien entendu des droits liés directement à la condition de l’adulte (droit de se marier, de fonder une famille, assurance-vieillesse ou maternité). L’année internationale de l’enfant a conduit la communauté internationale à préciser le statut des enfants en confirmant leur particularité en tant qu'êtres à la fois vulnérables (Préambules de la Convention, par exemple pp. 5, 6, 12) et appelés “à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre”.<ref>Lücker-Babel M-F, Droits de l'enfant: idéologies et réalités. In. Ratifier en Suisse. La Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant?. N° 26, Novembre 1992. p. 43</ref>

L'enfant est donc considéré peu à peu comme un être de droit au cours du XXe siècle, ce que l'on peut voir notamment à travers les différents textes codifiant les droits de l'enfant à cette époque. L'enfant est alors une personne a qui on confère des droits propres.

Tout d'abord, en 1924, le premier texte international au sujet des droits de l'enfant (Déclaration de Genève) attribut à celui-ci des droits primaires, comme lui permettre de se développer normalement sur le plan matériel et spirituel, de gagner sa vie sans être exploité, être nourri, soigné, recueilli et secouru, ainsi que d'être élever dans l'esprit que ses qualités devront pourvoir à la société. On voit dans ce texte que les droits dotés à l'enfant amorce une idée de soin et de protection de l'enfant dans l'évocation du secours qui doit lui être porté, et démontre aussi un intérêt pour son bon développement. Toutefois, ces articles restent assez pauvres quant aux droits qui leurs sont accordés et l'on voit que le travail de l'enfant reste de mise.

La Déclaration des Droits de l'Enfant de 1959 va plus loin. Ce texte insiste d'avantage sur la protection qui doit être accordée à l'enfant qui n'est plus seulement suggérée sous le terme "secours". Ici, son développement ne doit plus uniquement être normal, mais également sain sur le plan, cette fois-ci moral, spirituel, physique, intellectuel et social. On ajoute que l'enfant doit pouvoir se développer dans la liberté et la dignité.

Il est important de voir que certains principes sont totalement nouveaux comme par exemple, le droit de posséder une nationalité et un nom. On y parle aussi de sécurité non seulement sociale pour l'enfant et sa mère, mais également de sécurité morale.

Dans ce texte, on voit apparaître l'importance accordée à l'affection envers l'enfant, qui est pour lui un besoin. De plus, il est indiqué que la séparation du petit enfant et de sa mère doit être éviter autant que possible. Si l'enfant n'a pas de famille, il est déclaré que c'est alors aux pouvoirs publics et à la société d'en prendre soin, de même pour les enfants n'ayant pas les moyens nécessaires d’existence.

A noter également, l'entrée de l'éducation comme étant un droit pour l'enfant: "une éducation gratuite et obligatoire au moins au niveau élémentaire" (principe 7). Les loisirs sont incorporés dans ce principe comme éléments importants. Il est indiqué que l'enfant a en effet le droit de jouer.

En 1959 est présente l'idée de l'apport des qualités de l'enfant pour les autres membres de la société. Cette idée est accompagnée de celle du devoir de le protéger contre la discrimination, et de l'élever dans un esprit de compréhension, de paix et de tolérance. De plus, on peut remarquer une évolution en ce qui concerne le travail des enfants. En effet, le principe 9 pose clairement des limites à son employabilité; outre la protection de son développement moral, physique ou mental, sa santé ou son éducation, on parle d'âge minimum approprié pour l'emploi. Toutefois, celui-ci n'est pas spécifié. La notion d'intérêt supérieur de l'enfant fait son apparition dans cet écrit.

La Convention relative aux Droits de l'Enfant de 1989 est le texte relevant des droits de l'enfant le plus abouti. En effet, on peut déjà noter la différence en termes de nombres d'articles de ces textes: 1924, La Déclaration de Genève compte 5 articles, on passe à 10 principes en 1959 et à 54 articles dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant en 1989. Cette convention reprend les droits exprimés dans les textes précédents, notamment les fondamentaux: droit à l'identité, à la santé, à l'éducation et à la protection et ajoute également bons nombres d'autres considérations. Notamment, un nouveau droit fondamental est inclus dès lors: le droit à la participation.

Pour conclure, en suivant le parcours de l'enfant en tant que personne à part entière, on constate qu'il évolue au cours du XXe siècle. À partir des informations publiées sur le site de l'Unicef on peut retracer les éléments marquants de ce changement en vue de la reconnaissance internationale et de l’importance de l’enfance.

Les droits de l'enfant en Suisse

Le 24 février 1997, la Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant. Le conseil fédéral a constaté que dans l'ensemble l'ordre juridique suisse était en accord avec les principes de la convention. Néanmoins, il a émis des réserves dans plusieurs domaines où cet ordre juridique n'est pas encore en totale adéquation avec les dispositions de la convention: le droit de l'enfant à une nationalité, le regroupement familial, la séparation des jeunes et des adultes en cas de détention, les procédures pénales impliquant des mineurs.

Par ailleurs, il y a beaucoup de différences entre les divers cantons à propos de la mise en œuvre des droits. Tout ceci doit encore être amélioré.

La Convention est entrée en vigueur le 26 mars 1997 en Suisse.

Il faut ajouter que le pays a ratifié le protocole facultatif au sujet de l'implication des enfants dans les conflits armés le 26 juillet 2002. Ce protocole, afin d'augmenter la protection des enfants et adolescents, a élevé l'âge minimum requis prévu dans la convention sur l’engagement volontaire et l’enrôlement obligatoire dans les forces armées.

En Suisse, le deuxième protocole facultatif qui concerne la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants afin de mieux les protéger de l'exploitation sexuelle est entré en vigueur le 19 octobre 2006.

Une nouveauté visant la reconnaissance d'un mineur est son droit de vote. Il s'agit d'un sujet d'actualité qui prouve que celui des droits de l'enfant commencé le siècle dernier continue. Il faut savoir que les Constitutions et les législations en Suisse divergent en fonction du canton. D’une manière générale le droit de vote au niveau fédéral et cantonal est accordé aux ressortissants suisses ayant 18 ans révolus. Néanmoins certaines cantons suisses ont débuté une démarche visant à accorder le doit de vote au niveau cantonal dès l’âge de 16 ans.

Les citoyens ont pu s’exprimer sur l'abaissement de l'âge du droit de vote à 16 ans dans plusieurs cantons suisses tels que par exemple le canton de Berne, de Neuchâtel ou de Glaris. Celui-ci, en 2010, est le premier a avoir accepté d'accorder ce droit aux jeunes à partir de 16 ans. Comme on peut le lire dans l’article de RTS paru le 28 juin 2010 “beaucoup de jeunes entrent dans la vie active à 16 ans. Ils pourront désormais aussi s'exprimer sur des sujets qui les concernent directement, comme l'école ou l'apprentissage”.

Retour et analyse de l'entretien

Nous avons interviewé Monsieur Jean-Pierre Audéoud, accompagné de sa femme Colette, le 4 décembre 2013. Cet homme, au parcours professionnel d'une grande richesse a oscillé entre le droit et l'éducation. En effet, après des études de droit à l'université de Genève, il a fait une école d'éducateurs au sud de la France (1958-1960). Diplôme en poche, il est revenu en Suisse où lui et sa femme, éducatrice également, ont repris la direction de Serix, une maison d'éducation à Oron-Palézieux. Ils y ont travaillé 10 ans (1963-1973). Ensuite, Monsieur Audéoud a officié en tant que président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud et ce jusqu'en 1995, date officielle de sa retraite. Il s'est ensuite engagé auprès des personnes handicapées en tant que président bénévole de la fondation Espérance.

Le Tribunal des mineurs

M. Jean-Pierre Audéoud, nous a expliqué durant l' interview que son expérience dans le domaine du social lui a permis de mieux appréhender les tâches auprès du Tribunal des mineurs. L’engagement tout à fait remarquable de cet homme est mis en avant durant l’entretien:

“en choisissant le droit j’avais déjà une arrière pensée, je ne pensais pas être juriste dans un bureau ou faire avocat, quelque chose comme ça. C’est… c’était… alors c’est déjà une orientation si vous voulez, c’est-à-dire que je me suis déjà engagé en commençant le droit mais pas d’une manière précise, pas un moment « tac » voilà. Alors bon je sais pas si c’est à prendre en considération. Mais ça c’est affiné si vous voulez… non puis alors l’engagement véritable c’est quand je suis parti à Montpellier, c’est le choix de cette école d’éducateurs où je voulais compléter ma formation de juriste pour pouvoir à l’occasion revenir dans la juridiction des mineurs.”

Il faut souligner ici que le Tribunal des mineurs, cette instance pour laquelle a travaillé Monsieur Jean-Pierre Audéoud, tient une place importante dans le champ des droits de l'enfant. En outre le rôle du juge des mineurs est primordial, car c'est lui qui va s'occuper d'instruire la cause, prendre les décisions quand un délit est commis par un enfant et s'occuper de son exécution.

Une recherche menée à ce sujet nous a permis de voir qu'il existe plusieurs types de sanctions:

- Les "peines prévues par le droit des mineurs :

réprimande ; prestation personnelle (travail d’intérêt général ou séance de sensibilisation) ; amende ; privation de liberté".

- Les "mesures de protection prévues par le droit des mineurs :

surveillance (droit de regard et d'information sur la prise en charge éducative ou thérapeutique du mineur par ses parents) ; assistance personnelle (désignation d’une personne pour seconder les parents et assister le mineur) ; traitement ambulatoire (en cas de troubles psychiques, du développement de la personnalité, de toxicodépendance ou d’autre addiction) ; placement (si l’éducation et le traitement de l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement)." <ref>http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/justice/fichiers_pdf/Penal_7_web.pdf</ref>

La page web officielle de la République et du canton de Genève, indique que "le Tribunal des mineurs est l’autorité pénale compétente pour poursuivre et juger les infractions commises par les mineurs âgés de dix à dix-huit ans au moment de l'acte. Il est également l'autorité d'exécution des peines et mesures prononcées, ces dernières pouvant durer jusqu'à l'âge de 22 ans." <ref>https://ge.ch/justice/tribunal-des-mineurs</ref>

Les droits de l'enfant à travers le prisme de l'éducation

Il est important de souligner qu'avant de rencontrer notre témoin, nous n'avions que peu d'informations sur son parcours professionnel et de vie. Nous nous sommes rendues compte en menant l'entretien qu'il n'était pas dans des revendications, dans une lutte en faveur des droits de l'enfant au sens strict. Mais il a, de part son métier d'éducateur et ses actions concrètes, participé à l'évolution d'une individualisation de l'enfant; son but étant de faire grandir, évoluer des jeunes pour qu'ils reprennent le droit chemin, tout en respectant leurs besoins. Ainsi, il se trouve un certain décalage entre nos chapitres précédents concernant les droits de l'enfant au sens strict et celui-ci qui traite d'aspects éducatifs à travers une expérience de vie. Néanmoins, nous avons pu faire différents liens entre cette expérience et les droits en tant que tels.

L'entretien avec M. et Mme Audéoud nous a permis de mettre en avant divers aspects reliés aux changements quant au travail d'éducateur durant la période des années 60-80. Ils ont, comme énoncé plus haut, travaillé durant 10 ans (1963-1973) en tant que couple-directeur à la colonie de Serix. Cette maison d'éducation pour jeunes délinquants accueillait à l'époque 40 jeunes enfants et adolescents (uniquement des garçons) placés soit par une instance civile, soit par le service de protection de la jeunesse, ou encore par le tribunal des mineurs. Durant ces 10 années, ils ont initié et participé à de nombreux changements concrets au sein de leur institution. Ces changements reflètent grandement l'évolution du regard porté sur l'enfant à l'époque. Avec la mise en place de cultes le dimanche où les gens des villages alentours se réunissaient au sein même de l'institution ou encore la création d'un jardin d'enfants pour les enfants du personnel, la création d'un parc de jeux par de jeunes scouts, il y a cette volonté d'ouvrir l'institution pour que d'une part les jeunes puissent avoir des contacts avec l'extérieur, mais également pour que les gens de l'extérieur puissent avoir un regard différent sur ce lieu et ses résidents. Les Audéoud vont encore plus loin en créant un foyer d'habitation dépendant de Serix, en intégrant des jeunes dans les écoles des alentours, en leur organisant des vacances ou la possibilité de rentrer dans leur famille le week-end. Cette ouverture vers l'extérieur était vraiment quelque chose de nouveau car durant des années Serix était un lieu très fermé ou rien de filtrait.

Un élément marquant constaté par le couple Audéoud à travers leurs années à Serix est l'évolution du statut d'éducateur. En effet, ils voient se créer des associations professionnelles comme "la conférence romande de directeurs d'institution" ou "l'association romande des éducateurs spécialisés". Se crée aussi durant cette période les syndicats, les conventions collectives. On aspire également à ce que les éducateurs soient mieux formés, soient soutenus dans leur métier. On voit par exemple apparaître des séances de trainings de groupe, des supervisions collectives et individuelles, ce qui était totalement nouveau pour l'époque. Ainsi, dans ces années apparaît une valorisation de cette profession ainsi qu' une prise en compte de la parole des éducateurs et de leurs besoins et souhaits. Il est vrai qu'avant, ces gens se consacraient entièrement à leur métier, jour et nuit; ils ne comptaient pas leurs heures. Ils remplaçaient, comme le dit monsieur Audéoud, la famille de ces jeunes avec tout ce que ça implique. On voit alors petit à petit se créer un structure autour de ce métier, on met en place des horaires, des salaires, etc. On est attentif à leurs revendications, comme par exemple dans le cas de Serix, le fait de pouvoir habiter à l'extérieur de la colonie. Fort est de constater qu'à cette période, il semble y avoir une vraie évolution dans la prise en compte de la personne et de ses besoins. Cette reconnaissance de la profession d'éducateurs a sûrement eu des impacts positifs sur la prise en charge des enfants. On peut finalement dire que l'évolution des mentalités va dans le même sens pour ces deux catégories de personnes.

Cet entretien a mis également en lumière l'évolution de la reconnaissance de l'enfant et de ses droits. En effet, les droits de l'enfant sont des droits de la personne avant tout. L'entretien a par exemple souligné l'importance de l'écoute de l'enfant et son droit à la parole. Ainsi, M. Audéoud nous a expliqué qu'au Tribunal des mineurs le président se doit d'écouter le mineur accusé et ses responsables légaux. D'ailleurs, le but du juge pour enfant selon notre témoin est de choisir la sanction appropriée au mineur particulier, éduquer ou punir : travaux d'intérêts généraux, amande ou encore le placement dans un établissement d'éducation. Il se mêle alors des aspects juridiques à des aspects éducatifs et l'on tente de déterminer ce qui est le mieux pour le jeune et non réellement selon le délit commis.

Il s'agit là d'un changement conséquent, car dans les années 60, M. Audéoud nous a fait part que dans son poste de directeur à Serix, les besoins des jeunes étaient définis par les adultes, qui décidaient pour les jeunes par rapport à ce qu'ils pensaient être bien pour eux, mais sans leur demander leur avis. On n'était pas encore dans une réelle prise en compte de la parole de l'enfant à l'époque. Une évolution sur le plan de l'individualisation de l'enfant et de la prise en compte de ses besoins est visible. En effet, aujourd'hui on entend plus l'enfant, on tente de connaître ce qu'il désire et on regarde si on peut y accommoder. Avant, l'enfant se devait de s'accommoder lui à ce qu'on lui imposait. De même, à Serix les colloques concernant les enfants se déroulaient sans l'intéressé et ses parents, mais seulement avec les éducateurs et autres professionnels entourant le jeune. Petit à petit, les éducateurs ont changé de manière de faire, en imposant moins de choses supposées pour le bien des enfants et adolescents. Dans cet ordre d'idée, on retrouve les points fondamentaux de la Constitution de 1989, du droit à la participation ainsi que la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, entre les années 60 et 80, le domaine de l'éducation a évolué dans la place attribuée au mineur dans les choix et sujets le concernant, l'écoute qu'on lui accorde et le droit de parole de celui-ci. De plus, les changements sont aussi visibles dans la prise en compte plus aboutie des besoins de l'enfant, notamment par l'expression de ses désirs et ressentis. Mme Audéoud souligne également le recours progressif à l'individualisation de la démarche envers le jeune dans le milieu éducatif de Serix. Ainsi les jeunes ne sont plus approchés collectivement et on tient davantage compte de leur individualité dans les démarches entreprises à leur égard.

Par rapport à la question des valeurs portées par ces deux personnes, on retrouve celles de donner une structure à l'enfant de manière attentionnée, de donner de l'affection à ces jeunes qui souvent en manquait, ainsi que de la reconnaissance. Valoriser l'enfant, le protéger, lui manifester de l'intérêt, mais aussi l'aider à développer ses capacités d'un point de vue cognitif, social et affectif, voilà ce en quoi croyait ce couple. Leurs convictions et ils l'évoquent eux-mêmes répondent toutes aux différents besoins que l'enfant a pour se développer harmonieusement. En cela, on retrouve les fondements de base des droits internationaux des enfants, car on y parle également de protection de l'enfant ainsi que la nécessité de permettre son développement harmonieux.

Finalement, il semblerait légitime de penser que la promotion des droits de l'enfant dans les années 60-80 sont en lien avec les changements dans le travail éducatif de nos témoins et l'évolution de leur regard sur l'enfant.

Conclusions

Les droits de l’enfant, comme nous les avons présenté, ont évolué au cours de décennies du XXème siècle. L’histoire de cette période nous témoigne de leur importance, de leur rôle prépondérant dans la vie d’un être humain. Ceci ne signifie pas que l’on n’a rien de plus à accomplir, bien au contraire. Les préoccupations quant aux conditions de vie des enfants dans le monde sont encore d'actualité au XXIème sciècle. L'enfant est une personne à part entière ce qui ne fait aucune doute et la complexité du concept des droits de la personne abordée dans notre article renvoie justement à la liberté, à l'intégrité, à la sûreté. Mais surtout qu’importe d'où l’on vient et ce qu’on fait, nous avons le droit à la vie.

Les femmes, les prisonniers, les patients, les personnes en situation de handicap, chaque individu a ce droit pour lequel certains se battent encore aujourd'hui.

L’enfance lie les individus qu’importe leur appartenance. Cette période de la vie qui nous est commune prend une dimension à part tout simplement parce que dans chaque enfant émerge l’avenir, notre avenir. Les adultes ont pour but de comprendre les enfants, de les respecter en tant que personnes et de protéger leurs droits.

Avec le temps, l'enfant a peu à peu existé comme personne à part entière. Il n'est plus seulement un "homme en devenir", mais bien un enfant avec ses particularités et besoins spécifiques. De plus, l'intérêt qu'on lui a porté a amené à une prise de conscience de l'importance de lui donner la parole, de respecter ses désirs, intérêts, ainsi que de ses besoins, comme lui les définit. On a ainsi vu à travers notre entretien que d'une définition des besoins de l'enfant par l'adulte durant les années 60 dans les milieux éducatifs en Suisse, on est passé vers une prise en compte plus réelle des besoins de l'enfant en s'adressent directement à celui-ci et en l'écoutant davantage. La protection de l'enfant est une notion importante dans la construction de ses droits.

Comme nous l'avons écrit auparavant, son droit à la vie est signifié dans les textes internationaux. De prime abord, le droit à la vie de tout être humain ainsi que le droit à être protégé nous paraît naturel, mais on voit que cela ne va pas de soi. La reconnaissance du droit et besoin de protection de l'enfant est essentielle, car il s'agit d'un être vulnérable et dépendant, soumis au bon vouloir des parents. Cette relation dominant-dominé, où l'un possède un certain pouvoir sur l'autre se retrouve dans bien d'autres populations. Ainsi, d'autres droits développés à partir du milieu du XXe siècle, comme le droits des femmes, des patients psychiatriques, des patients hospitaliers, des personnes en situation de handicap ou encore des prisonniers vont dans ce sens. Ce sont toutes des populations sous la domination d'autrui pour lesquelles des luttes se sont développées afin de faire valoir leurs droits, en particulier de parole, écoute, autodétermination, etc. La préoccupation de l'enfant va sans doute de paire avec la conscience de la société de cet enfant comme devenir de cette société. En effet, en désirant une société de bons citoyens, épanouis et travailleurs, il faut avant tout s'occuper des conditions et favoriser au mieux le développement harmonieux des enfants. On peut ainsi rapprocher cette volonté d'améliorer la société par le soucis de l'enfant avec l'apparition de l'obligation scolaire pour tous. L'instauration des droits de l'enfant va cependant plus loin, car elle touche à bien d'autres domaines que l'instruction.

Pour finir, on peut voir que ces droits reconnus internationalement doivent tout de même continué à être l'objet d'un travail constant, car entre la théorie et la pratique, il y a de grandes différences, même dans nos pays développés. Ainsi, il importe de faire connaître leurs droits aux enfants, de les faire respecter, notamment à travers des instances et sanctions juridiques à cet égard.

Bibliographie / Webographie

- Droux J.,2011. L'internationalisation de la protection de l'enfance : acteurs, concurrences et projets transnationaux (1900-1925). In. Critique internationale, 2011/3 n° 52, p. 17-33

- Martinetti, F. 2002. Les Droits de l'enfant. Librio

- http://cofrade.fr/

- http://www.humanium.org/fr/

- http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/

Notes et références

<references/>

Auteurs du chapitre

- Claire Bourgeois Dubois-Ferriere

- Katarzyna Milena Fratczak

- Victoria Salomon

Introduction

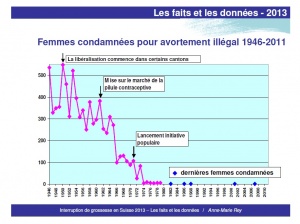

Actuellement, le droit à l'avortement pour les femmes est encore un sujet à contestations et même à une offensive de remise en question: pouvons nous encore le qualifier comme un droit de la femme s'interrogent certains ? Tout au long de cette analyse, nous nous centrerons sur le droit à l'avortement pour les femmes depuis 1970. En effet, les mouvements féministes sont présents depuis longtemps dans l'histoire des droits des personnes. Dans la période de l'après guerre, les femmes se sont mobilisées plus fortement pour acquérir des droits identiques à ceux des hommes. C'est par la lutte pour le droit à un travail rémunéré que les mouvements prennent de l'ampleur : "L'essort du féminisme dans cette période serait intimement lié à celui du travail salarié" <ref>Riot-Sarcey, M., 2008, Histoire du féminisme, Paris, La Découvertes, Repères. p. 73 </ref>. La question de la procréation est aussi au cœur de leur mouvement, puisqu'il est question de "repeupler" des pays détruits : "Après l'hécatombe de la guerre, jusqu'alors la plus meurtrière, il est nécessaire, plus que jamais de "remplir les berceaux vides"" <ref>Riot-Sarcey, M., 2008, Histoire du féminisme, Paris, La Découvertes, Repères. p. 73 </ref>. Il ne faut pas non plus oublier leur luttes pour l'accès à la politique : plus précisément le droit de vote pour les femmes, qui prend de l'ampleur bien avant la guerre. C'est dans ce contexte d'après guerre, que les femmes réapparaissent pour tenter de faire valoir des droits égalitaires et propres à leur vie.

Cet article est fondé à la fois sur une recherche documentaire et sur la récolte de témoignages de deux personnes pionnières dans l'avancée du droit des femmes à l'avortement. L'article présentera également les différents mouvements féministes conduits dans les années 1970 sur le droit à l'avortement.Ceci nous montrera que la Suisse n’a pas été la première à lutter pour le droit à l’avortement, mais que le phénomène est mondial. Les États-Unis ont sans aucun doute été les précurseurs, mais la lutte s'est largement diffusée et reproduite dans différents pays du monde amenant à des dates différentes sur l'accès à l’avortement. L'article se construira à partir de la lutte des femmes en Suisse et des différentes lois qui en sont ressorties et cherchera à comprendre le rôle qu’ont joué les deux témoins interrogées dans cette récente histoire(1970 à aujourd'hui).

Pour ce faire, nous avons constitué une bibliographie, à partir d’ouvrages sur les mouvements féministes en général, sur la chronologie des contestations. Nous avons lu des articles scientifiques qui présentent la situation en Suisse, épluché les informations sur les deux témoins qui ont été interrogées et consulté les archives contestataires à Carouge.

Nous avons également pu rencontrer deux femmes militantes à Genève sur ce thème. Nous avons donc effectué deux entretiens audio avec Madame Amélia Christinat et Madame Rina Nissim pour obtenir leurs témoignages sur l’histoire des mouvements féministes des années 1960 à 1980, principalement sur la question de l’avortement.

L'Histoire du droit des femmes

Actuellement, des auteures telles que Marcela Iacub et Judith Butler font de la problématique féministe une occasion de débattre de la question du genre, des identités sexuelles et des limites entre les sexes (intersexe, queer, etc), celle-ci peut nous aider à repenser la lutte féministe. Or, la lutte des années 70 (en amont en Suisse de l'accession des femmes à la citoyenneté) est celle d'une longue marche marquée par des féministes de l'après guerre comme Simone de Beauvoir avec sa formule historique "On ne naît pas femme on le devient", soulignant le déterminisme social de la féminité et la "fabrication" culturelle.

Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé durant cette époque nous allons revenir sur les faits marquants. Pour la compréhension de ce qui va suivre nous vous conseillons de lire la frise chronologique des événements marquants pour le droit à l'avortement en Suisse.

Mouvements féministes : Buts et démarches

Ce n'est que dans la deuxième moitié du XIXème siècle que le féminisme se démarque en tant que mouvement collectif de luttes de femmes. "Ces luttes reposent sur la reconnaissance des femmes comme spécifiquement et systématiquement opprimées, l'affirmation que les relations entre hommes et femmes ne sont pas inscrites dans la nature mais que la possibilité politique de leur transformation existe." <ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France, p. 225</ref>. En effet, les femmes ont dû faire face à de nombreuses inégalités et cela dans de nombreux domaines: le travail, la santé, la politique... Nous constatons encore aujourd'hui que de nombreuses inégalités persistent concernant le droit des femmes, mais elles sont moindres ou de nature différentes que dans les années 1960-80. Pour pouvoir entrer dans un processus de revendication politique du féminisme, il faut qu'il y ait une "relation avec une conceptualisation de droits humains universels; elle s'ancre dans les théories des droits de la personne dont les premières formulations juridiques sont issues des révolutions américaines puis françaises." <ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France, p. 225</ref> Il convient de faire une distinction entre les mouvements féministes et les mouvements populaires des femmes. En effet, les mouvements populaires des femmes ne mettent pas directement en avant l'exigence de droits spécifiques pour les femmes. C'est l'emploi du mot féministe qui va changer les représentations que l'on se fait à cette époque. Pour certains, les féministes sont "trop bourgeoises au XIXème siècle et au début du XXème siècle trop radicales et ennemies des hommes après les années 1970"<ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France., p. 126</ref>. Quant à l'expression "mouvement des femmes", elle est plus souvent utilisée comme raccourci pour mouvement de libération des femmes. Voilà pourquoi elle a pu être associée au féminisme le plus radical et explique la confusion entre les deux termes.

Lorsque nous parlons de "mouvements féministes" nous désignons sous une même dénomination "les diverses formes de mouvements de femmes, le féminisme libéral ou "bourgeois, le féminisme radical, les femmes marxistes ou socialistes, les femmes homosexuelles, les femmes noires et toutes les dimensions catégorielles des mouvements actuels"<ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France, p. 127</ref>. Dès lors, l'expression" mouvement des femmes " représente les mobilisations de femmes en Amérique Latine ou les mouvements pour la paix en Irlande ou au moyen-Orient"<ref>Hirata H, et al, 2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France., p.126</ref> Dans la littérature, deux types de mouvements féministes se démarquent. Une première vague a émergé dans la seconde moitié du XIXème siècle. Elle est souvent représentée autour des revendications du droit de vote. Au début du XXème siècle, où les mouvements sont qualifiés de "néo féminisme", les exigences ne se fondent pas sur une seule exigence d'égalité mais sur une reconnaissance "de l'impossibilité sociale de fondé cette égalité dans un système patriarcal"<ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France, p. 126</ref>. Le féminisme des années 1970, se fait connaître par des mouvements anti-autoritaires, par des groupes de parole, il met en avant les formes les plus spontanées de manifestation et refuse toute organisation hiérarchique. " L'appartenance au mouvement représente la mise en acte d'une nouvelle idéologie, la recherche de sens et de valeurs communs." <ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France, p.128</ref>. C'est entre la fin des années 1960 et le début des années 1970 que le féminisme connait une ampleur internationale. "L'onde de choc part des Etats-Unis et gagne très rapidement la Grande-Bretagne et l'Allemagne dans les années 60". Il faut ajouter qu'en "dépit de son caractère extra parlementaire, le mouvement de libération des femmes a la capacité de susciter de larges mobilisations auprès des femmes syndiquées, des femmes de partis de gauche et de droite ou des associations luttant pour les droits des femmes comme le planning familial. Ce sont d'abord les campagnes pour la liberté d'avorter qui constituent les événements les plus importants et les plus marquants <ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France, p. 128</ref>.

En ce qui concerne la Suisse, c’est dans la continuité du mouvement de la jeunesse estudiantine de 1968 que naît le nouveau mouvement féministe. C’est à Zurich que se sont réunies des femmes de gauche, que l’on appellera «Frauenbefreiungsbewegung » ou plus communément le FBB. Elles critiquent le fait que les femmes sont oppressées et qu’il s’agit d’une « contradiction sociale fondamentale ». Le MLF, pour la Suisse romande et le MFT au Tessin vont très rapidement suivre la création du FBB, avec comme objectif commun de « récuser l’organisation hiérarchique des associations et de la politique traditionnelle » <ref>Commission fédérale, Femmes Pouvoir Histoire, 1.3, p. 1, consulté le 27 Novembre sur http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UpvKGVSBak0J:www.ekf.admin.ch/dokumentation/00444/00517/index.html%3Flang%3Dfr%26download%3DNHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH58hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=ch&client=firefox-a</ref> inspirés des mouvements français et américains préalablement abordés. Cependant, des divergences existent entre tous ces mouvements sur différentes questions telles que l’avortement ou encore la possibilité pour le sexe féminin de faire l’armée. Une chronologie a été rédigée dans l’article suivant : "Le nouveau mouvement féministe et les organisations féminines depuis 1968" de la Commission fédérale pour les questions féminines de la Confédération Suisse.

La période entre 1940-50 : une période restrictive