« Alain Dupont: un entrepreneur social » : différence entre les versions

(→Une désinstitutionalisation libératrice : analyse système) |

(→Une désinstitutionalisation libératrice : avant désir de mort) |

||

| Ligne 193 : | Ligne 193 : | ||

==== La valorisation des rôles sociaux ==== | ==== La valorisation des rôles sociaux ==== | ||

L'éducation du public est un point extrêmement important selon Dupont. En poursuivant sa formation, il découvre en 1983 un article de [[index|Wolfenberger]] concernant la valorisation des roles sociaux. La valorisation des rôles sociaux est primordiale à la valorisation de la personne parce qu'une personne peut être valorisée à l’intérieur de l’institution, sans que ses rôles sociaux soient reconnus. | L'éducation du public est un point extrêmement important selon Dupont. En poursuivant sa formation, il découvre en 1983 un article de [[index|Wolfenberger]] concernant la valorisation des roles sociaux. La valorisation des rôles sociaux est primordiale à la valorisation de la personne parce qu'une personne peut être valorisée à l’intérieur de l’institution, sans que ses rôles sociaux soient reconnus. Le programme d’analyse du système des services est un outil d’évaluation des institutions en vue de la désinstitutionalisation, mis en place par Wolfenberger. Après s'être formé auprès des Canadiens à l'origine de ce courant, Alain Dupont décide de venir à Genève pour lancer la valorisation des rôles sociaux. Jacques Pelletier, au courant également de ces pratiques, est toujours consultant et vient aider à réfléchir sur ce qui est mis en place por l'association Trajets et autour. | ||

L'éducation du public joue un rôle dans la valorisation des rôles sociaux d'une personne et sur la façon d'entrer en matière avec la population. En effet, ce n'est pas en regroupant dans le même endroit toute sorte de "déficience" que l'intégration au sein de la communauté de ces mêmes personnes va aboutir. Par exemple, lorsque dans un supermarché sont aperçus une dizaine de personnes handicapées accompagnées de quatre éducatrices, l'image montrée est négative: les éducatrices renvoient une image des personnes handicapées comme si ces dernières étaient incapables, incompétentes. Ce n'est pas ainsi que l’éducation du public procède: "parce que les gens changent de trottoir". L’éducation du public se passe par l’expérience, par la rencontre, afin que les personnes puissent se croiser. | |||

C'est pourquoi des lieux de rencontre, des lieux où les personnes peuvent se découvrir, ont été créés. | |||

C’est pas un désir de vivre là vous savez quand on les accompagne en camp à , c’est pour ça qu’on prévoit tout et on organise tout mais plus vous allez alors ça c’est ce qu’a mis en place Trajets c’est tout un travail en individuel, un travail individuel avec chaque personne parce qu’il n’y a pas une personne qui se ressemble il n’y a pas une personne qui aime , on a tous des besoins ( ???) pas de souci mais à partir de là il suffit de vous regarder je veux dire il n’y a pas une personne qui est habillée de la même chose vous avez pas les mêmes envies, vous avez pas les mêmes désirs etc etc . Est-ce qu’on peut construire à partir de là ? Tout le fait dès les années 80 alors ce qui avait été mis en place ce qu’on avait mis en place c’était des programmes individualisés à l’intérieur parce que c’est devenu des plans de services PSI plans de service mais qui restaient à l’intérieur et travaillant avec Jacques Pelletier puis à partir des rôles à partir de la valorisation des rôles sociaux eh bien simplement c’est comme ça qu’on a créé le projet de réalisation de personnes et la réalisation de soi avec une visions élistique et pas uniquement dans un champ mais la communauté est présente là dedans les proches les amis familles et autre parce que eux aussi souffrent de ces situation et en même temps comment est-ce qu’on pourrait se rencontrer. Vous pouvez traiter des questions on l’a fait à Trajets qu’avec le réseau des personnes | |||

De la communauté qui eux s’investissent mais tout ceci il faut leur faire découvrir. Parce que quand vous avez une personne en crise, tout le monde disparait. J’aurai une histoire fabuleuse à vous raconter mais ça prendrait trop de temps, sur la construction et la reconstruction des réseaux personnels qui vont jusqu’aux fait que des personnes je vais prendre en terme d’emploi je pense à cette femme je vais l’appeler Marie-Claire, cette femme Marie-Claire elle était complètement isolée chez elle, les volets fermés, s’alcoolisait, ne mangeait plus enfin bref. Il lui restait un ami. Qui est venu me trouver parce qu’il faisait ce que je faisais et que je connaissais. Cet homme « moi là j’ai une personne c’est terrifiant » je ne vous décris pas je suis allé la voir et puis quand je l’ai rencontrée je l’ai écouté mais j’ai tenu 20 minutes pas plus je suis parti en courant. Le vieux réflexe il est toujours présent « ah il faut qu’elle parte pour Belle-Idée » mais vous vous donnez des curs. Puis je partais en voyage en Canada ça m’a permis de réfléchir je lui ai dit « à mon retour je viens vous voir ». Je suis venu mais ce qu’était intéressant dans ce qu’elle racontait de sa vie c’est qu’elle nommait des gens, des prénoms. Nous sommes partis de ceci pour reconstruire et moi je l’ai aidée à reprendre contact avec toutes ces personnes et on a fait un première soirée. A l’intérieur de ses amis il y avait une femme psychiatre qui travaillait à Belle-Idée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. On s’est rencontrés on avait préparé nos connaissances et autres il y avait les membres de la famille, il y avait les petits neveux, toute sorte, elle avait un réseau extrêmement important c’est parce qu’on est dans l’éducation du public quand je dis ça . Et puis à partir de là ben « bonjour, Marie-Claire avait envie de vous rencontrer » puis là, on avait préparé elle a pu dire des choses avec son amie etc puis elle dit alors la psychiatre « oui mais » enfin bref je dis « stop » je la connaissais je dis « madame là vous êtes comme amie, pas comme psychiatre, donc vous restez amie » parce que tout d’un coup elle voulait prendre le contrôle quand on dit pouvoir, on sait aussi où se trouve le pouvoir et puis Marie-Claire à un moment donné, dans la préparation, s’est de ses besoins « ben moi là je ne suis pas capable de sortir, le week end je suis toute seule je ne peux pas aller à la pharmacie je ne peux pas aller faire mes courses euh je suis incapable » elle hurlait de douleurs c’était dans sa tête et physique et autre, fallait reconstruire tout ça. « attendez, qui est prêt pour venir là remarque il y a 20 personnes, on les a fait parler vous comprenez qu’est-ce qui fait que vous avez laché Claire-Marie » « ah, moi c’est mes propres peurs qui ont fait que ». tout était reconstruit jusqu‘au travail. On a retrouvé un travail à mi-temps elle faisait deux choses c’était une artiste et puis en même temps elle faisait du secrétariat des choses comme ça. On a trouvé un mi-temps de secrétariat. Une de ses amies compétentes dans le domaine a vu l’employeur. Marie-Claire était là (montre de la main vers le bas) son amie était là (montre de la main un peu plus haut) et on a fait comme ceci. C’est-à-dire que tout le travail était exécuté. On a dit à l’employeur « vous avez aucun souci » l’amie elle vous coute rien et puis Marie-Claire a fait comme ça (montre de la main vers le haut) et puis l’amie a fait comme ça (montre de la main vers le bas) jusqu’au moment où tout était bon puis elle a eu son job. C’est le réseau, c’est la communauté. L’employeur il en était mais complètement gaga de voir que simplement. Alors ce qu’on a fait aussi j’ai repris « madame il faut vous soigner » je fais le lien avec les soins je veux dire moi il faut entrer en matière on va quand même faire une vérification sur le plan des soins physiques et puis psychiatriques. Elle m’a dit « oui oui vous venez me chercher» je suis venu la chercher elle a quitté la jonction et là il y a un couple médical de psychiatres alternatifs qui sont juste en-dessous. Il y a quelques années de ça pour venir de la jonction jusque là ça m’a pris une matinée parce qu’elle devait rouler à deux à l’heure tellement elle avait peur. Pour vous dire. Où vous faites le choix de l’ambulance où vous faites pas, y a toute sorte de choses à construire comme ceci en fait le 60, je ne sais plus comment on l’appelle je vous décrivais de la situation vous vous dites « c’est pas possible ». Sa santé physique allait bien, santé mentale on avait quelques questions, elle avait quelques questions quand même à régler. Alors mais c’est éducation du public je vais vous dire parce qu’il y avait les parents qui étaient là. Cette fameuse soirée on en a fait plusieurs comme ça le père mais m’a agressé en me disant « vous m’excusez mais là elle a besoin de soins, il faut l’interner » et elle avait la psychiatre qui était là « non » « comment vous êtes prêts à faire quoi pour votre fille » vous comprenez. Mais juste ça (montre de la main un peu, on vous demande pas de faire ça (montre de la main beaucoup) mais comme père là vous êtes prêts à entrer en matière et puis c’est un chemin qui se fait. Et avec la population c’est la même chose vous comprenez mais quand il y a côtoiement, quand il y a rencontre, ici il y a des personnes, je pense à une personne on a un homme d’affaire qui est resté plus de trois semaines ici c’était pendant les fêtes de Genève il a côtoyé des gens qui se retrouvaient là qui sont venus prendre un café il causait avec. C’est la personne qui a des difficultés qui ne travaille pas qu’est allé faire le tour avec lui des fêtes de Genève, qui lui a montré comment ça se passe à Genève. Lui il a appris quelque chose et la personne qui a des difficultés aussi. Mais nous on favorise ça c’est pour ça que je dis il faut créer l’évènement. Alors si vous voulez nous on a construit petit à petit toutes ces choses avec les différent lieux qu’on a pu mettre ne place à Trajets en terme d’accueil, d’accompagnement psycho-social mais ça rejoint votre question. Je pense que c’est un point important il y avait des travailleurs sociaux on a mis en place les ateliers, les entreprises pour offrir du travail on a mis en place des possibilités de vacances, de loisirs, culture, euh on a mis en place aussi pour permettre à ces personnes là de se rencontrer. Ce que je disais avant. De créer des évènements on a mis en place des possibilités d’habitat. L’idée derrière n’était pas simplement d’avoir, de devenir totalitaire comme association mais simplement de répondre aux besoins et ensuite on avait d’autres qui prenaient le relais comme ça s’est fait à un moment donné à la FHP ici à Genève a repris toute l’histoire du logement etc. qui a été reprise ensuite par les EPI et autre on aura le temps d’y revenir sur le système de balancier mais l’idée c’était chaque fois de se dire en partant des besoins est-ce qu’on va créer mettre en place quelque chose. Je pense que ça c’est fondamental. Et ça depuis les années 81. On aura l’occasion de se parler aussi de tout la euh la jalousie et puis toutes les attaques qu’il y a eu je pense que c’est important et vous verrez les risques aussi de la, mettre en place ceci. Mais je vais m’arrêter là pour aujourd'hui . Merci pour vos questions. | De la communauté qui eux s’investissent mais tout ceci il faut leur faire découvrir. Parce que quand vous avez une personne en crise, tout le monde disparait. J’aurai une histoire fabuleuse à vous raconter mais ça prendrait trop de temps, sur la construction et la reconstruction des réseaux personnels qui vont jusqu’aux fait que des personnes je vais prendre en terme d’emploi je pense à cette femme je vais l’appeler Marie-Claire, cette femme Marie-Claire elle était complètement isolée chez elle, les volets fermés, s’alcoolisait, ne mangeait plus enfin bref. Il lui restait un ami. Qui est venu me trouver parce qu’il faisait ce que je faisais et que je connaissais. Cet homme « moi là j’ai une personne c’est terrifiant » je ne vous décris pas je suis allé la voir et puis quand je l’ai rencontrée je l’ai écouté mais j’ai tenu 20 minutes pas plus je suis parti en courant. Le vieux réflexe il est toujours présent « ah il faut qu’elle parte pour Belle-Idée » mais vous vous donnez des curs. Puis je partais en voyage en Canada ça m’a permis de réfléchir je lui ai dit « à mon retour je viens vous voir ». Je suis venu mais ce qu’était intéressant dans ce qu’elle racontait de sa vie c’est qu’elle nommait des gens, des prénoms. Nous sommes partis de ceci pour reconstruire et moi je l’ai aidée à reprendre contact avec toutes ces personnes et on a fait un première soirée. A l’intérieur de ses amis il y avait une femme psychiatre qui travaillait à Belle-Idée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. On s’est rencontrés on avait préparé nos connaissances et autres il y avait les membres de la famille, il y avait les petits neveux, toute sorte, elle avait un réseau extrêmement important c’est parce qu’on est dans l’éducation du public quand je dis ça . Et puis à partir de là ben « bonjour, Marie-Claire avait envie de vous rencontrer » puis là, on avait préparé elle a pu dire des choses avec son amie etc puis elle dit alors la psychiatre « oui mais » enfin bref je dis « stop » je la connaissais je dis « madame là vous êtes comme amie, pas comme psychiatre, donc vous restez amie » parce que tout d’un coup elle voulait prendre le contrôle quand on dit pouvoir, on sait aussi où se trouve le pouvoir et puis Marie-Claire à un moment donné, dans la préparation, s’est de ses besoins « ben moi là je ne suis pas capable de sortir, le week end je suis toute seule je ne peux pas aller à la pharmacie je ne peux pas aller faire mes courses euh je suis incapable » elle hurlait de douleurs c’était dans sa tête et physique et autre, fallait reconstruire tout ça. « attendez, qui est prêt pour venir là remarque il y a 20 personnes, on les a fait parler vous comprenez qu’est-ce qui fait que vous avez laché Claire-Marie » « ah, moi c’est mes propres peurs qui ont fait que ». tout était reconstruit jusqu‘au travail. On a retrouvé un travail à mi-temps elle faisait deux choses c’était une artiste et puis en même temps elle faisait du secrétariat des choses comme ça. On a trouvé un mi-temps de secrétariat. Une de ses amies compétentes dans le domaine a vu l’employeur. Marie-Claire était là (montre de la main vers le bas) son amie était là (montre de la main un peu plus haut) et on a fait comme ceci. C’est-à-dire que tout le travail était exécuté. On a dit à l’employeur « vous avez aucun souci » l’amie elle vous coute rien et puis Marie-Claire a fait comme ça (montre de la main vers le haut) et puis l’amie a fait comme ça (montre de la main vers le bas) jusqu’au moment où tout était bon puis elle a eu son job. C’est le réseau, c’est la communauté. L’employeur il en était mais complètement gaga de voir que simplement. Alors ce qu’on a fait aussi j’ai repris « madame il faut vous soigner » je fais le lien avec les soins je veux dire moi il faut entrer en matière on va quand même faire une vérification sur le plan des soins physiques et puis psychiatriques. Elle m’a dit « oui oui vous venez me chercher» je suis venu la chercher elle a quitté la jonction et là il y a un couple médical de psychiatres alternatifs qui sont juste en-dessous. Il y a quelques années de ça pour venir de la jonction jusque là ça m’a pris une matinée parce qu’elle devait rouler à deux à l’heure tellement elle avait peur. Pour vous dire. Où vous faites le choix de l’ambulance où vous faites pas, y a toute sorte de choses à construire comme ceci en fait le 60, je ne sais plus comment on l’appelle je vous décrivais de la situation vous vous dites « c’est pas possible ». Sa santé physique allait bien, santé mentale on avait quelques questions, elle avait quelques questions quand même à régler. Alors mais c’est éducation du public je vais vous dire parce qu’il y avait les parents qui étaient là. Cette fameuse soirée on en a fait plusieurs comme ça le père mais m’a agressé en me disant « vous m’excusez mais là elle a besoin de soins, il faut l’interner » et elle avait la psychiatre qui était là « non » « comment vous êtes prêts à faire quoi pour votre fille » vous comprenez. Mais juste ça (montre de la main un peu, on vous demande pas de faire ça (montre de la main beaucoup) mais comme père là vous êtes prêts à entrer en matière et puis c’est un chemin qui se fait. Et avec la population c’est la même chose vous comprenez mais quand il y a côtoiement, quand il y a rencontre, ici il y a des personnes, je pense à une personne on a un homme d’affaire qui est resté plus de trois semaines ici c’était pendant les fêtes de Genève il a côtoyé des gens qui se retrouvaient là qui sont venus prendre un café il causait avec. C’est la personne qui a des difficultés qui ne travaille pas qu’est allé faire le tour avec lui des fêtes de Genève, qui lui a montré comment ça se passe à Genève. Lui il a appris quelque chose et la personne qui a des difficultés aussi. Mais nous on favorise ça c’est pour ça que je dis il faut créer l’évènement. Alors si vous voulez nous on a construit petit à petit toutes ces choses avec les différent lieux qu’on a pu mettre ne place à Trajets en terme d’accueil, d’accompagnement psycho-social mais ça rejoint votre question. Je pense que c’est un point important il y avait des travailleurs sociaux on a mis en place les ateliers, les entreprises pour offrir du travail on a mis en place des possibilités de vacances, de loisirs, culture, euh on a mis en place aussi pour permettre à ces personnes là de se rencontrer. Ce que je disais avant. De créer des évènements on a mis en place des possibilités d’habitat. L’idée derrière n’était pas simplement d’avoir, de devenir totalitaire comme association mais simplement de répondre aux besoins et ensuite on avait d’autres qui prenaient le relais comme ça s’est fait à un moment donné à la FHP ici à Genève a repris toute l’histoire du logement etc. qui a été reprise ensuite par les EPI et autre on aura le temps d’y revenir sur le système de balancier mais l’idée c’était chaque fois de se dire en partant des besoins est-ce qu’on va créer mettre en place quelque chose. Je pense que ça c’est fondamental. Et ça depuis les années 81. On aura l’occasion de se parler aussi de tout la euh la jalousie et puis toutes les attaques qu’il y a eu je pense que c’est important et vous verrez les risques aussi de la, mettre en place ceci. Mais je vais m’arrêter là pour aujourd'hui . Merci pour vos questions. | ||

Version du 28 janvier 2013 à 23:18

Préambule: psychiatrie et anti-psychiatrie aujourd'hui?

L'histoire de l'anti-psychiatrie n'a pas encore été faite. Seuls les travaux récents d'Isabelle von Bueltzingsloewen et le livre de Jacques Lesage de La Haye, paru en mai 2010, posent quelques jalons historiques. Wikipedia donne aussi des éléments de base pour saisir rapidement les enjeux principaux [[1]]. Or, quelques articles récents dans la presse en Suisse romande et une émission sur Antenne 2, à la télévision française, montrent un nouveau questionnement sur l'histoire de l'anti-psychiatrie, au moment même où la crise économique touche des pays comme la Grèce et affecte directement les soins psychiatriques. L'article de la Tribune de Genève, du 1er octobre 2012, "Les fous de l’île de Leros", met en évidence le lien entre restrictions budgétaires (des subventions européennes qui ont servi à financer l’institution de «Leros») et les conditions de vie des personnes. Les restrictions budgétaires imposées par Bruxelles prive la Grèce. Cette situation économique liée à la domination financière est une véritable fabrique de personnes oubliées. Parmi elles, ce sont les personnes malades mentales, de part leur vulnérabilité, qui paient visiblement le prix le plus fort. La santé physique et la santé mentale de la population sont des indicateurs de la santé politique d’un pays.

A Genève l'association les Archives contestataires [[2]] a proposé, le 18 novembre, une soirée sur le thème de "Psychiatrie et antipsychiatrie. Histoire, acteurs et enjeux d'une contestation, des années 1968 à nos jours" démontrant un intérêt pour l'écriture de cette histoire à partir d'archives collectées et de nouvelles prospectées lors de cette soirée.

L'objet de ce travail de recherche présenté ci-après s'inscrit donc dans un renouveau d'intérêt pour cette histoire du XXe siècle.

Un retour sur l'histoire de l'anti-psychiatrie genevoise dans les années 1970 et 1990, est un moyen de réfléchir aux formes qu'a prises alors la désinstitutionalisation, sur les moyens mis en œuvre pour considérer le patient psychiatrique comme une personne et sur les enjeux idéologiques des choix politiques faits. La désinstitutionalisation n'est pas à confondre avec un simple retrait des prestations de l’État, c'est un choix de prise en charge ambulatoire, respectueuse de la vie quotidienne de personnes qui ont des droits à "vivre comme tout le monde", selon une formule porteuse dans le champ du handicap mental dès la fin des années cinquante. Une telle réflexion est particulièrement importante aujourd'hui où le néo-libéralisme demande à restreindre les prestations de l’État obligeant à penser des entreprises sociales à économie mixte (public/privé). Le parcours d'Alain Dupont est particulièrement emblématique de cette période pionnière, mais aussi dans l'évolution qu'il a opéré depuis. Ayant débuté sa carrière professionnelle avant Mai 68, il a traversé la période militante contre l'enfermement, pour le respect de la personne et de ses droits (droit de l'usager) et il a fait le choix de créer des lieux de vie diversifiés (logement, travail, loisirs, vacances) en lien autant avec le réseau de la psychiatrie genevoise qu'avec des subventionnements privées et surtout a fait le choix de fonder des entreprises productives sur le modèle capitaliste.

Recueillir le témoignage d'un acteur incontournable de cette histoire genevoise est une occasion, pour le témoin, de faire un retour sur sa carrière par sa propre mémoire et grâce à ses archives (notamment photographiques) et, pour les étudiantes, de découvrir cette page de l'histoire de l'éducation spéciale et spécialisée, en particulier dans ce champ de la psychiatrie. C'est aussi une occasion supplémentaire, dans leur formation, de pratiquer l'entretien, de s'imprégner d'un récit autobiographique pour écrire un récit biographique, nécessitant respect de la parole, compréhension des rythmes biographiques (les périodes) et analyse de la dynamique et des enjeux entre une personne, son entourage social et son temps.

Dire et saisir le temps pour écrire l'histoire

Le récit que vous allez lire est le résultat d'un travail d'intelligence collective par une communauté de travail formée de sept étudiantes en Master en enseignement spécialisé, d'un témoin, Alain Dupont et de deux enseignant/e/s, Martine Ruchat pour le suivi du cours-atelier en histoire de l'éducation spéciale et spécialisée, et Daniel Schneider, de TECFA, pour le soutien technique au wiki.

Le travail mené au cours de treize semaines consiste pour les étudiantes à s'approprier minimalement le wiki, à entrer dans une démarche de travail collectif dans lequel chacune contribue librement aux pages du wiki selon les directives posées par l'enseignante (article, index, bibliographie, dictionnaire) et exerce le recueil d'un témoignage. L'objectif premier est de réunir des informations puisées dans des articles et ouvrages sur l'anti-psychiatrie, entre 1970 et 1990 environ, d'aller sur le WEB et les banques de données pour prendre des information sur Alain Dupont et surtout de construire un premier canevas de cette histoire permettant d'engager les entretiens avec le témoin. Ces entretiens, qui ont lieu dans des lieux professionnels d'Alain Dupont sont aussi une occasion de prendre la mesure des créations réalisées et de la nature des projets d'insertion communautaire que ce soit le Café Cult, l'Hôtel Silva et le Pyramus. Un entretien a eu lieu dans son propre bureau. Ils sont l'objet d'un enregistrement audio-visuel effectué par Alexandre Bourquin. Alain Dupont s'est aussi rendu disponible en participant aux réunions dans le cadre du suivi de la démarche dans la salle de la faculté.

Le but poursuivi est de créer une archive audiovisuelle permettant d'alimenter le patrimoine de l'histoire de l'éducation spécialisée, et en particulier celui de la psychiatrie, et d'écrire un récit biographique explicitant le rôle et l'action d'Alain Dupont dans le développement du mouvement de l'anti-psychiatrie à Genève dans les années 1970-1990. L'idée générale est de permettre de construire collectivement une histoire individuelle dans une histoire collective et de mieux comprendre comment se font les interactions et influences entre individu et société.

L'article comprendra une longue introduction générale présentant la méthode, les choix épistémologiques et quelques éléments historiques écrits collectivement.

Le récit biographique d'Alain Dupont sera présenté en quatre chapitres, lesquels correspondent aux 4 recueils de son témoignage, dans 4 lieux différents et abordant, outre les évènements et actions entreprises, une réflexion parcourant l'ensemble du texte. Les étudiants seront à même d'apprendre en écrivant ce récit biographique grâce à la retranscription minutieuse des 4 entretiens.

L'intérêt du récit biographique est de situer la personne dans le temps et de lui donner une place particulière dans le champ de l'anti-psychiatrie et de son histoire; une place à la fois unique et représentative d'une génération ou d'un groupe générationnel. Alain Dupont se prête particulièrement bien à l'exercice en occupant une place unique par la persistance de son engagement entre 1963 (premier stage de formation effectué) et aujourd'hui, par ses choix politiques, ses méthodes et sa personnalité. Dans le dernier entretien, il avouera: "Sincèrement je ne me sens pas dans l’anti-psychiatrie. Sincèrement moi, j’ai toujours cru, alors que c’est une erreur aujourd’hui, qu’une institution comme Bel-air ou le centre psychosocial, c’était possible de changer l’institution en soi." Certes dans ce travail de remémoration, on prend de la distance critique. Mais le risque est aussi pris de reconstruire le passé en fonction du présent et d'en faire la critique surtout lorsque la personne a, avec le temps, modifié sa manière de travailler ou de penser. Le mouvement anti-psychiatrique de l'après Mai 68 avait des velléités de destruction radicale des institutions totalitaires et les alternatives se faisaient d'abord en dehors. Or, Alain Dupont s'est-il positionné dès ses premiers pas dans un réformiste tempéré, tel qu'il est amené à se considérer aujourd'hui? Ou est-ce aussi les opportunités et les expériences qui l'ont incliné progressivement vers plus de consensus? Dans le premiers cas, il faudrait alors considérer le mouvement anti-psychiatrique genevois comme étant divisés entre des militants qui s'opposent, sont contre ce qui se passe et ceux qui comme Dupont sont des militants qui proposent d’autres pratiques à l’intérieure même de l’institution. Dans le second cas, on peut faire l'hypothèse que l'institution psychiatrique s'est aussi transformée par la rencontre de deux champs disciplinaires: la médecine psychiatrique et le travail social, lequel apportait de nouvelles méthodes: le case work (travail centré sur la personne), l'intervention en milieux ouverts, la pratique des réseaux et qu'une personne comme Alain Dupont a pu être un lien entre une culture anti-psychiatrique militante (n'a-t-il pas révélé avoir détruit des appareils d'électrochoc ou voler des clés dans un hôpital psychiatrique français où il se rendait pour en faire l'évaluation dans les années 1980?) et une culturel de l'institution psychiatrique qui elle-même a dû réagir aux attaques qu'elle subissait (notamment lors d'arrestation de militants politiques ou lors de la mort d'Alain Urban).

Entre trajectoire individuelle et histoire collective: un subtil maillage

L'histoire de l'anti-psychiatrie s'inscrit non seulement dans l'histoire de la psychiatrie, mais aussi dans celle de la santé (soins à la personne) et de l'éducation qui ont particulièrement marqué le champ de l'éducation spécialisée dans les années de l'après-guerre. De cette génération des Trente Glorieuses, de la révolution cubaine à celle de Mai 68, bien des acteurs se sont engagés socialement pour des valeurs de justice et d'égalité sociales, promouvant des modèles d'intervention sociale novateurs ou s'inscrivant dans une tradition de l'éducation sociale (milieu ouvert, communauté d'enfants, communautés thérapeutiques notamment). Ces acteurs et actrices critiques des institutions traditionnelles ont été des contre-pouvoirs souvent créatifs proposant des contre-modèles institutionnels. Les critiques portent autant sur l'école, la prison et l'hôpital psychiatrique qui apparaissent alors comme des institutions totalitaires. Les travaux de Michel Foucault ont particulièrement abordé leur histoire dans cette perspective et ont été une référence importante pour cette génération. Mais d'autres auteurs ont aussi été des références incontournables comme Yvan Illitch, auteur d'"Une société sans école", Franco Basaglia, auteur de "L’institution en négation", ou encore Thomas Szasz, ayant écrit "Le mythe de la maladie mentale", renvoyant à une critique de l'institution, mais aussi de la norme questionnant ainsi la normalité tout en revendiquant une normalisation de la vie des handicapés et des malades psychiatrisés. Fondamentalement, c'est la critique de l'enfermement qui se déploie, que cela concerne l'enfermement de l'enfant handicapé dans sa famille ou le malade psychiatrique dans l'asile. Franco Basaglia est incontestablement la personne qui a encouragé la désinstitutionalisation plus que personne en Europe. Il a cassé net avec les habitudes hiérarchiques propres à l’institution jusqu’alors, mettant à pied égal médecins, infirmiers, infirmières et malades, imposant le tutoiement entre le personnel soignant et les malades et vice-versa, ouvrant grand la porte aux malades et à leur famille, encourageant le libre court des projets des malades, ce qui a amené à la création des centres psychosociaux de quartiers, qui ont remplacé les institutions psychiatriques dans toute l’Italie.

Deux grands modèles vont émerger, en France, dans les années d'après-guerre: la sectorisation et les communautés de vie.

Le secteur, groupe de prise en charge ambulatoire et de suivi des malades dans les quartiers, reste tout de même lié à l'hôpital psychiatrique. L'usage des neuroleptiques, dès les années cinquante, a favorisé cette prise en charge ambulatoire. Néanmoins, c'est aussi le manque de structures sociales de prise en charge qui a empêché certains patients de sortir de l'hôpital, d'où la nécessité de créer des lieux alternatifs. Or, faute de pouvoir sortir le malade de l'hôpital psychiatrique, celui-ci s'ouvre à d'autres pratiques de thérapies sociales, telles la sociothérapie ou l'ergothérapie. Le courant de la psychothérapie institutionnelle prône pour les malades psychiatriques un possible retour à la vie normale.

Les modèles des communautés de vie, par exemple, revendiquant une vie comme tout le monde et une certaine "normalisation" de la vie quotidienne pour les handicapés mentaux comme pour les malades psychiatrisés, ont donné lieu à des expériences originales (voir l'exemple en France, dans les années soixante, l'Arche de Jean Vannier [[3]] ou Fernand Deligny à la Grande cordée [[4]] et en Suisse, dans les années septante de la communauté vaudoise film de Catherine Scheuchter:"Dans l'aventure du non de la parole". Même si les conceptions ont pu être différentes dans les pratiques, un objectif peut, dans l'histoire de l'anti-psychiatrie, les fédérer: le désir de s'approprier sa propre vie qui apparait alors comme un quasi droit.

Le mouvement anti-psychiatrique participe de cet élan à la fois critique de l'institution et revendicatif d'une normalisation, comme l'a aussi été celui de l'intégration sociale des handicapés prônant une vie comme tout le monde pour les enfants non scolarisés et souvent à la charge de leur famille (jusqu'à l'entrée de l'A.I en 1959). Le monde de la psychiatrie a été bouleversé de l'intérieur, dès les années soixante, par des changements apportés par des médecins, comme, à Genève, Juan Ajuriaguerra, mais aussi par la pression, à l'extérieur, des militants et des usagers de la psychiatrie. Une troisième voie entre l'alternative radicale et le changement à l'intérieur de l'institution a été l'ouverture de lieux, dans la ville-même, obligeant à contrôler médicalement les personnes (notamment grâce aux médicaments psychotropes, comme le Gardénal) tout en laissant une liberté de mouvement qui indéniablement a permis de changer le regard porté sur la folie.

Ainsi à Genève, en 1973, à l'intérieur même de l'institution psychiatrique, agitée par ces différentes forces, des alternatives sont proposées notamment la communauté thérapeutique. Mais la direction veille au grain et deux médecins sont renvoyés (dont Bierens de Hahn). A l'extérieur des murs, une foule de collectifs se constitue avec une vie éphémère autour d'évènements particuliers. En juin 1977, lors d'une manifestation à Gosgen, une militante anti-nucléaire est arrêtée et internée à Bel-Air; elle subit des électrochocs contre sa volonté. Cette mobilisation s'est particulièrement cristallisée autour d'un jeune homme, Alain Urban, interné en juin 80 sur un mode non volontaire (entre 1981 et 1989, on est passé de 1005 et 2034 internements non volontaires, chiffres donnés par Rolf Himmelberger, lors de la soirée antipsychiatrie des Archive contestataires). Un comité se crée pour la libération d'Alain, s'y joignent des femmes du Centre femme, le Comité contre l'internement psychiatrique, le Réseau romand contre la psychiatrie (qui édite d'ailleurs un bulletin) et le Comité contre Verbois nucléaire. Mais Alain meurt le 19 juin après une cure de sommeil. Mise en cause des professionnels qui travaillent dans l'hôpital et du pouvoir qui leur est attaché, et contestation de la hiérarchie médicale. L'hôpital psychiatrique est considéré au même titre que la prison comme un lieu d'enfermement, lieux d'abus de pouvoir dans lesquels l'individu est nié. Le mouvement anti-psychiatrique genevois lutte alors pour le droit des usagers, un accès à l'information médicale, un accès au dossier personnel et exige le consentement éclairé du patient.

C'est aussi une manière différente de concevoir la maladie mentale qui progressivement se dessine. L'association ADUPSY, association pour le droit des usagers, est créée en 1979 (dont le fonds d'archives est déposé à l'association des archives contestataires) et sera un moteur pour les luttes anti-psychiatriques, en particulier entre 1970 et 1980.

C'est donc dans ces années "chaudes" que s'inscrit le premier engagement d'Alain Dupont, lorsqu'il ouvre un service de sociothérapie à l'hôpital psychiatrique de Bel-Air avec le Dr. Eisenring, en 1972, premier acte d'un itinéraire qui l'amènera progressivement à multiplier les créations sociales (Le Quatre, Trajet, T-Interaction pour les plus connues)[[5]]. Ces créations l'amèneront progressivement à glisser de l'action sociale (publique) à l'entreprise sociale mixte (privée et publique). Des actions et des entreprises de solidarité qui incarnent des idées et des méthodes travaillées dans des lieux de formation (il est enseignant à l'École de travail social dès 1972), et dans la recherche-action telle qu'elle est prônée à l'université où il entre dans les années 70. Sa pensée est marquée par des thématiques dominantes dans le champ du social et des sciences de l'éducation de cette génération 1970-1990, dont il sera l'un des représentants: la normalisation, la valorisation des rôles sociaux, l'observation, l'évaluation, l'intervention en réseau. Un itinéraire marqué aussi par un engagement social fort, hors des institutions traditionnelles, ralliant un réseau de soutien politique et financier à des idées qui étaient loin d'être dominantes. Entre le respect des institutions et de leur politique et l'engagement militant et contestataire des associations d'usagers, le chemin d'Alain Dupont est un entre-deux où domine un goût pour la création, la conduite d'équipe et l'ambition de réussir dans un esprit de liberté. Posture personnelle, politique, philosophique, générationnelle qu'il s'agira de tenter de mieux comprendre.

Le récit biographique: quelques points de méthode

Selon Descamps (2006), «la révolution technologique du numérique devrait encore accroître et perfectionner le recours aux sources orales.» Certes, aujourd'hui le matériel d'enregistrement est léger. On part avec deux caméras au poing et deux enregistreurs audio qui permettront la retranscription aisée sur wiki [[6]]. Chaque entretien, durant environ 90 minutes, a été filmé et enregistré. Ceux-ci ont eu lieu dans quatre endroits différents, particulièrement sélectionnés. Le récit biographique s’est ainsi construit aussi par les lieux et dans la chronologie: en partant du bureau personnel d'Alain Dupont pour évoquer les débuts de son aventure professionnelle, puis l'Hôtel Silva où il parle du Quatre; le Café Cult pour Trajet et le Pyramus pour évoquer l'enfance. Des lieux hautement représentatifs pour Alain Dupont et qui assure comme le suggère (Descamps, 2006) de « situer le témoin dans son environnement familier». De surcroît ces lieux ont créé à chaque fois une atmosphère particulière, intime, qui a permis d'être transporté dans l'histoire, de mieux se représenter son quotidien, de rendre plus concrets certains fait évoqués pendant la narration. Malheureusement, dans les lieux publics (café Cult et Pyramus), le bruit inévitable de la salle a interféré avec la parole enregistrée et a rendu la retranscription plus fastidieuse.

Les quatre entretiens (auxquels a été ajouté l'entretien de contact réalisé dans la salle de cours) ont fait, dans un premier temps, l'objet d'une retranscription car comme l'écrit Fanch Elegoet dans le recueil d'une histoire de vie, 1980, « l’information écrite se manipule plus aisément et circule plus facilement que l’information orale. Le passage nécessaire de l’oral à l’écrit impose donc une restructuration de l’information. Cette réorganisation ne vise que l’accroissement de la lisibilité du texte. » C'est d’ailleurs uniquement à partir de textes retranscrits que le récit biographique s'est reconstruit. Quelques documents d’archives ont été ajoutés, afin d’illustrer un point particulier. Une transcription systématique et totale a été effectuée afin de ne pas opérer une censure non raisonnée du matériau. Cependant, certaines anecdotes ont parfois été résumées ou uniquement indiquées, car peu pertinentes pour le récit final. De plus, les tics de langages, les répétitions ont été supprimés. Les passages ou mots incompréhensibles, perdant leur sens sont représentés dans la retranscription par des « points de suspension ». L’oral permet bien souvent de saisir le sens par les non-dits, les sourires, les clins d'œil et cela se perd avec l'écrit, rendant parfois difficile la compréhension, le sens, alors clairement perçu lors de l'entretien.

Ces divers entretiens représentent des matériaux riches en information car Alain Dupont a la parole facile, il est donc difficile de l’interrompre et d’intervenir dans l’entretien. Les questions de chaque entretien étant écrites sur la page du wiki, il est possible qu'il en ait pris connaissance et ainsi construit son discours qui apparaît plus ou moins préparé par avance. Par conséquent, il a pu venir avec une idée de fil directeur précis et s'est laissé assez peu réorienter par les questions nouvellement posées. Ainsi, il ne répond pas toujours à toutes les questions. Et malgré la vive tentation de poser de nouvelles questions, pour relancer la discussion ou pour ouvrir sur un nouveau thème (sa famille, sa vie personnelle...), le risque n'a pas été pris, afin de ni l’embarrasser ni l'éloigner du thème. De plus, pris par sa propre narration, Alain Dupont a perdu parfois une certaine cohérence, sautant d'une idée à l'autre. Le manque de datation précise de certains évènements a aussi rendu difficile la cohérence biographique et a nécessité une recherche à l’aide d’autres sources, notamment le C.V remis après les entretiens[[7]]. A plusieurs reprise, il a d'ailleurs souligné que cette démarche le "faisait travailler".

Par la suite, nous avons procédé à l’analyse des entretiens, tentant de restituer une certaine chronologie des évènements évoqués et suivant plusieurs thématiques structurant notre article, autour de la vie d'Alain Dupont: 1) L'expérience d'éducateur collectif (stage, École Pahud) 2) Caritas, Le Quatre, la Vendée 3) Trajets 4) T-Interaction

Toute cette démarche - des entretiens jusqu'à la rédaction de l'article biographique final- s'est effectuée à l'aide de la plateforme Dewiki, outils d'intelligence collective.

Alain Dupont est une personne qui, aujourd'hui, analyse beaucoup ce qu'il a fait par le passé et prend du recul par rapport à ses actions du passé. Il tient à revenir sur ce qu'il a fait auparavant afin d'évoluer et de mettre sa pratique toujours en question. Cela reflète une qualité d'analyse de sa pratique professionnelle qui permet une autoformation constante.

Alain Dupont s'est raconté avec beaucoup d'enthousiasme. Très vite, il s'est montré passionné par la démarche, mais c'est en même temps l'homme qui est passionné par ce qu'il entreprend, par les challenges qui s'offrent à lui, par la connaissance aussi. Se connaître soi-même est aussi une démarche passionnante. Comment recevra-t-il en retour ce que les intervieweuses lui renverront de son témoignages avec des mots peut-être différents, avec une structure du récit qui le contiendra dans un plan en titre et sous-titre, lui qui n'aime pas l'enfermement? Premier thème qui apparaît et qui traverse son récit: l'enfermement, celui de la cellule comme celui des catégories que pourtant il promeut à travers l'évaluation qui est un de ses chevaux de bataille dans le champ du social: pour plus de professionnalité, plus de justesse et de justice aussi. Son engagement est constamment étayé par une réflexion souvent poussée: il n'agit pas sans évaluer, analyser, sans aussi se faire évaluer. Il ne craint jamais la critique, celle qui permet d'avancer dans l'expérience, dans les savoirs toujours soutenus par des valeurs qui semblent s'enraciner dans une éducation catholique, mais aussi qui sait dans une histoire familiale, un milieu, un roman; celui de la guerre, du passage des frontières, des retrouvailles, des connivences, de l'aide charitable. Ces origines semble lui donner une force hors du commun pour se confronter aux institutions psychiatriques, pour prendre des risques financiers autant qu'éducatifs, misant toujours sur l'humain. Difficile de réduire Alain Dupont à une catégorie socio-culturelle: militant, réformateur, entrepreneur; à un statut: formateur, directeur, conseiller social, consultant, ou à une fonction: assistant social, professeur, enseignant, éducateur, psychologue, formateur. Il sait prendre la posture nécessaire en toute discrétion, humilité même, semblant se satisfaire uniquement de voir ses projets se réaliser, durer, aider, servir. Il y a quelque chose du service aux autres : non seulement rendre service comme dans l'enfance, mais contribuer à un monde plus humain, respectueux des gens et permettant à tous de participer à la collectivité, à la communauté.

Alain Dupont dans l'histoire de l'anti-psychiatrie genevoise

A. Retrouver la cohérence chronologique 1946 ou 1963-2012 (naissance à création T-Interaction): les périodes B. Trouver ce qui va guider le récit (enfermement, rencontre, engagement, participation sociale) C. Faire émerger la personnalité/le personnage (passionné, valeurs chrétiennes, entrepreneur, empirique donc autodidacte et formateur) D. Construire le récit de manière à dessiner un personnage par. ex. Un entrepreneur-né pour la valorisation de la personne et de ses rôles sociaux

L'enfance du refus de l'enfermement

"L’enfermement ce n’est pas que les murs; l'enfermement il est chez soi. On s’enferme dans notre propre histoire sans jamais la mettre en question, sans jamais se questionner" Alain Dupont

Alain Dupont est un enfant de la guerre. La Seconde guerre mondiale avec ses violences, ses déplacements de populations, ses secrets. Ses grands-parents sont des paysans qui ont une petite ferme en Haute Savoie et pour compléter le salaire, son grand-père est cantonnier à la commune. Son père est blessé, près de la frontière suisse en Savoie. Il est soigné à l’hôpital de St. Julien. Grâce à un aumônier, il a passé la frontière à la Pierre-à-Bochet en 1944, où il y avait une petite rivière et des barbelés à passer avant d’arriver en Suisse. Arrêté, il est conduit dans un camp de réfugiés à Viège en Valais où il a travaillé pendant plusieurs années.

La mère d’Alain a fait le même parcours. Arrivée en Suisse clandestinement, elle a passé la frontière sous les barbelés au même endroit. Elle s’est retrouvée à Epalinges vers Lausanne dans un camp de réfugiés pour femmes avec son fils aîné. Or le directeur du camp était aussi directeur d’une maison pour personnes handicapées à Moudon. Elle est donc allée travailler dans cet établissement.

Alain a été conçu dans un contexte de guerre par des parents réfugiés français en Suisse, mais ce dont il est sûr, c’est d’être né à Genève, second fils de la famille. A cette époque, en 1946, la famille vit aux Charmilles chez des gens, dans les combles où il faisait froid l’hiver. Il s’en souvient : de la neige, de ses peurs d’enfants et des angoisses de sa mère, parce qu’ils sont encore dans une période d’insécurité, de cette période de l’après guerre. Ils sont restés trois ans sous ce toit et son père, qui était cordonnier de métier, est alors entré comme mécanicien à Châtelaine.

Puis la famille avec un troisième enfant, un garçon, a déménagé dans le quartier de Plainpalais dans lequel Alain a grandi au rythme des cloches de l’Église St. François. Dans les valeurs transmises, la famille est quelque chose d’important et il faut travailler pour la nourrir. Il n’y a pas toujours à manger sur la table et on ne gaspille rien. Sa mère, parce que le salaire du père est insuffisant, s’est mise à faire des veilles, toutes les nuits à Carouge, dans une pouponnière, chez sœur Madeleine. Le matin elle est debout pour le réveil de ses enfants, pour le petit déjeuner et les préparer pour aller à l’école: "Elle a fait ça pendant des années et des années pour que l’on puisse bien vivre. Et vivre correctement" dit Alain Dupont.

Neuf ans après le quatrième enfant de la famille naît, une fille.

Alain reçoit une éducation catholique avec les pratiques religieuses et les valeurs chrétiennes. Il suit une voie très claire en terme de valeurs : la charité chrétienne. A l’époque, dans la paroisse il y avait un curé et cinq prêtres pour le quartier de Plainpalais. Il va à la messe le dimanche – le jour du Seigneur – fait son catéchisme et est enfant de chœur comme bon nombre de gamins du quartier de la paroisse. En grandissant, il y a aussi les groupes de jeunes, le club du jeudi, les colonies de vacances, le scoutisme, les journées missionnaires d'Afrique; en quelque sorte, des animations socioculturelles de l’époque ! Dès l’âge de six ans, il part en colonie de vacances, pendant six semaines à Bogève avec soixante enfants de six à quinze ans. Ils sont entourés de prêtres et de séminaristes. Il n’y a que des hommes. Tardivement, il entre chez les scouts où il va prendre des responsabilités. C’est cela l’univers d’Alain Dupont : un univers baigné dans les valeurs partagées par la famille, d’aide aux plus démunis et de supériorité des Blancs. L’Église a encore une emprise très forte sur tout ce que les jeunes peuvent faire et réaliser dans le quartier.

Il nous avoue que les études l’agacent, et qu'il aurait pu faire un apprentissage, ayant un besoin de création constant. Son père lui apprend tout, il sait se servir de ses mains en l'ayant vu faire. Ils font de la récupération, comme pour son premier vélo qui coûte bien trop cher. Ils récupèrent tout ce qu'il y a au bord de la rue, pour en recevoir un le jour de son anniversaire. Il est une reconstitution, avec pleins de couleurs, et donc magnifique. A 10 ans, il a constamment le nez dans les moteurs, adorant les voitures, il se destine donc comme menuisier avant sa rencontre avec Klaus Engler par le biais du scoutisme.

Le scoutisme est une occasion de mettre en pratique l’aide à autrui, mais aussi à prendre des responsabilités. D’un côté, il faut rendre service, donner un coup de main à quelqu’un, aider une personne âgée à monter le bois, le charbon ou le mazout pour l’hiver. De l’autre on s’engage à incarner ces valeurs et les transmettre dans l’action et aussi aux plus jeunes. Alain, très rapidement, prend des responsabilités dans les colonies de vacances. Il enseigne les travaux manuels, puis les jeux aux enfants. Il se forme aussi à ce qui est à l’époque le centre d’entraînement aux méthodes actives [[8]]) A quinze ans et demi, il est aide-moniteur pour les plus jeunes. Mais déjà vers seize ans, l’aspect militaire des colonies ne lui convient pas, ni l’enfermement d’ailleurs, ni cette autorité qui sous prétexte de partage entraîne de la souffrance parce qu’il est imposé. L’obligation de partager les friandises reçues des parents (lors du retour du linge propre) avec tous les enfants dans la caisse commune et devoir, sur l’ordre du moniteur (qui était un curé, un prêtre ou un séminariste) y mettre justement ce qui est le plus apprécié au nom d’un quelconque combat contre le péché de gourmandise certainement ! Cela amenait la souffrance de l’apprentissage au renoncement, mais aussi à la transgression, par derrière, pour bien vivre.

Lorsqu'Alain est à l’école primaire de la Roseraie, il est marqué par l'organisation enseignante. Il retrouve les mêmes lignes qu'il avait vécues durant les colonies de vacances, et qui lui rappelle l'armée. A cette époque, la discrimination existe à l’intérieur de l’école. Il se souvient d’ailleurs d’un jeune homme qui comme lui s'y trouvait et était désigné comme turbulent ou bien caractériel. Un jour, cet enfant est en train de tailler son crayon avec un couteau, et l’enseignant lui fait une remarque qu'il trouve non justifiée. L'instituteur lève la main et en lui mettant une claque voit sa main transpercée. Il y a du sang partout, et un autre enfant s'évanouit. Pour Dupont, cet évènement restera marqué comme de la pure injustice. Mais ce sont les expériences de la maladie et de l'accident. D'un côté le risque mortel, de l'autre la défiguration par une morsure de chien. La finitude et le handicap l'ont marqué profondément. Qui sait, des écueils qui lui donne cette énergie de vivre et de se battre pour prouver –se prouver à soi-même – que s'est possible d'échapper à la mort et au handicap.

En vacances chez son oncle, qui était boucher charcutier à Ville-en-Salaz, il a le sentiment de s'être laissé enfermer à cause d'un évènement assez important. Deux chiens, qui faisaient partie de la boucherie, se trouvaient là. Tout à coup, un des deux perd la tête et bondit sur le petit Alain, lui arrachant la figure. Il crie, les gens viennent et découvrent un trou dans sa joue. On le conduit chez le médecin qui ne peut rien faire, mais qui met tout de même une épingle pour conserver un peu la peau. Puis, il est conduit à l'hôpital pour être recousu. Le drame commence : "Jamais Alain tu vas pouvoir trouver une femme." Il est obligé pour atténuer la cicatrice de se frictionner deux fois par jour avec une pommade durant trois ans. En tant qu'enfant, il ne questionne pas le choix des adultes, et obéis tout simplement. Les gens lui font comprendre que sa vie est détruite, qu'il ne peut plus rien en faire car il est défiguré. Il devient, selon lui, une personne handicapée. Aujourd'hui encore, il a cette crainte lorsqu'il croise un chien.

Il retrouvera d’ailleurs cette même injustice plus tard à Serix lorsqu’il apporte du pain et de l’eau à des enfants dans le cachot qui ont déplu à l’éducateur. Et même au sein de la paroisse et durant les colonies de vacances. Tout ces aspects liés à l'injustice sociale et qui ne correspond pas au discours qu’on tenait à l’époque. Il y a un fort décalage entre les valeurs chrétiennes, ce qui est annoncé et ce qui se passe réellement. Au scoutisme, on leur demande d’être les meilleurs et ceux qui n’arrivent pas à suivre, ils sont tout simplement évacués. Il n’y a donc pas de place pour les personnes plus démunies, ou alors elles sont systématiquement montrées du doigt. Il faut également préciser que dans le quartier de Plainpalais, il n’y a pas de noirs et les gens ne parlent pas dans toutes les langues comme aujourd'hui. C'est pareil dans les écoles. Cependant, ils apprennent le racisme. Ils lisent « Tintin au Congo » qui comporte un vocabulaire et des images plutôt racistes. Les missionnaires viennent leur dire que ce sont des sous-hommes et qu’il faut les éduquer. Le racisme et la charité sont donc au fondement de l'aide. Mais jeune déjà, il ne se laissera pas envahir par ces élans, car si on cède, on risque toujours de tomber dans des extrêmes et des abus.

Ainsi Alain Dupont est très tôt frappé par cette injustice et lorsqu’il travaille comme premier conseiller social après Klaus Engler dans le premier cycle d’orientation de l’Aubépine à Genève. Ce dernier voit toute sorte de choses chez lui, qu'il ne réalise qu'aujourd'hui, sans regrets. Il l'encourage d'ailleurs à suivre l'école Pahud. Alain voit la manière dont les enseignants agissent, et tout ce qui est mit en place. Il prend la défense des gens qui en ont besoin, tout comme il l'a fait en colonie de vacances, ou bien à l’école primaire. Au collège, il se souvient d’un ami qui était dans la même classe que lui. Il arrive pour un cours et il tombe. Il a compris bien après que c’était une crise d’épilepsie et du jour au lendemain, il disparait de la circulation, sans qu’on n’en parle et se retrouve à Lavigny.

Jeune il a aussi été marqué par des personnes comme Michel Bassot qui est un français qui partait dans l’humanitaire et qui leur parlait de ses expériences. Il le considère aujourd'hui comme un homme génial dans ce qu’il propose comme action et comment il construit les choses. C'est cet aspect qu'Alain Dupont a repris de lui, comme un résiliant qui s'oppose au manque de dialogue et qui remet en question la pseudo démocratie. Sinon il aurait choisi la transgression ou la délinquance pour combattre l'injustice et l'exclusion. Mais il a donc préférer construire quelque chose pour donner une place aux personnes les plus démunies.

En 1966, faire l'école d'éducateur à Lausanne (l'école Pahud) est une voie séduisante (il n'y a pas encore de section de formation d'éducateur à Genève). Il suie des cours de sculpture et de peinture chez un ami artiste à raison de 4 heures par semaines. C'est ainsi qu'il arrive à payer ses cours à l'école Pahud, en vendant ses tableaux. Dupont a des idéaux de liberté à partir de ce qu'il avait appris déjà de la vie et de l’enfermement. Cette formation qui se fait en internat demande aussi des stages dans des établissements qui sont eux aussi des internats. Lieux d'enfermements où l'on apprend la vie. Une institution avec 60 enfant de 6 à 16 ans. Il prend les petits. Ces enfants sont placés et à 7 ans déjà on les désigne comme "caractériels". Lui a à peine 20 ans et de voir cet enfant déjà stigmatisé cela lui fait bizarre. Il passe dans les différents groupes et qu'est-ce qu'il y voit? L'éducation, c'était dire aux gamins tout ce qu'il ne devait pas faire dans la vie pour être heureux et on leur donnait leur parcours déjà défini et défini par le personnel éducatif, que des hommes (pas d’éducatrice). "On n’était pas dans la prise en charge, mais les mettre dans la droite ligne". Il y avait aussi des instituteurs/trices spécialisé(e)s et cela devait marcher à la baguette. Il y constate de la violence: celle de l'institution (éloignement de la famille, horaire stricte, conduite militaire...), mais aussi de la part des éducateurs tabasser des jeunes et les voir dégringoler dans l’escalier central, ou se battre avec un jeune de 14-15 ans pour ensuite aller l’enfermer. Mais aussi de la violence entre les jeunes jusqu'aux coups de couteau. Première interrogation sur le rôle de l'institution, sur la formation reçue, sur le mode de faire. Premier refus de sa part de faire porter à la personne les stigmates de l'institution: sa violence symbolique et réelle, sa non-remise en question.

De l'enfermement à la libération

Alain Dupont part du Serix pour voir des choses plus merveilleuse. Mais en psychiatrie, il découvrira l'enfant pire que Serix. Il s'interroge sur son avenir. Va-t-il rester à Genève ou partir en Afrique faire de l’humanitaire ? Finalement, il fait le choix de rester. Il sait ce qui se passe dans le monde par le biais de Caritas qu'il connaît bien, Caritas-Suisse. Il se rend au bureau international BICE et il se dit: "Non il faut rester là, il y a du travail à faire".

Lors du deuxième stage à Eben-Hezer avec des personnes adultes handicapées mentales, nouvelles déconvenues. Il réalise que quelque chose ne joue pas, rien n’est proposé à ces personnes, elles sont littéralement livrées à elles mêmes. Pour lui, selon les valeurs qui lui ont été enseignées, il y a une place pour tous le monde dans la communauté. Il se souvient d’ailleurs du jour où il est arrivé à Eben-Hezer pour demander une place de stage. Le directeur, monsieur Montvert, lui a annoncé qu’il était le premier à demander un stage ici. Alain Dupont a pour envie de connaître les gens les plus démunis, pour voir comment il peut les aider. Il déclare avoir assisté à certains évènements qui ne se disaient pas à l’époque mais qui sont dénoncés aujourd’hui. Tout le thème de la pédophilie, il a pu l’observer durant les colonies de vacances, ce qui n’est pas en accord selon lui avec l'évangile et les valeurs qui lui ont été inculquées. Il réalise que quelque chose ne va pas, et il décide de transformer ce questionnement en actions contre l’enfermement.

De retour à Genève, il s'engage comme conseiller social au cycle d’orientation de l’Aubépine. Il accompagne des jeunes qui sont en situation familiale difficile pendant quelques années et il enseignait aussi au cycle d’orientation dans des classes professionnelles, des classes observation dans lesquelles sont mis ceux qui ont des difficultés. Dupont prend conscience que l'école façonne et que ce sont surtout les enseignants qui désirent un parcours professionnel pour les élèves. Il y retrouve le même schéma: on dit aux gens ce qui est bon pour eux! Si on est intelligent il faut aller à l'université même si le jeune veut devenir maçon.

L'enfermement ce n'est pas que les murs, selon lui, c'est aussi son propre corps. On s'enferme dans sa propre histoire sans jamais la remettre en question. Certaines personnes peuvent vous enfermer, mais il existe un enfermement de soi. Il a été proche de la mort étant petit à cause de deux erreurs médicales. Des médecins sont venus le chercher dans son école primaire de la Roseraie pour qu'il subisse une opération attendue depuis deux ans. Le choix entre la vie et la mort est un point crucial à ce moment de son parcours.

Alain Dupont ne se sens pas dans l'antipsychiatrie, il croit en la possibilité d'un changement dans l'institution en soi. Il veut être acteur de ce changement et de ces modifications. C'est la raison pour laquelle il est resté dans ces institutions : pour voir ce qui se passait et pour proposer d'autres choses. Aujourd'hui, il réalise bien que la tâche est utopique à cause des luttes de pouvoir et les strates qui existent. Il ne se compare pas à Alain Riesen et Roger Schuler, qui sont des militants. Il voit, il dénonce, il se bat mais pas frontalement. Il est assez stratégique et tactique dans ce qu'il met en place. Il est à l'écoute des personnes et de la communauté. La psychiatrie vient du psyché et du iatros qui veut dire médecin, c'est donc la médecine du psyché. Le mot a été dit pour la première fois en 1808 et est vu comme le soin de l'âme. Il voit ce qu'il a mit en place plus comme un complément à la psychiatrie. Il a été à l'interne pour voir ce que vivent les médecins, les infirmiers et les ergothérapeutes. Ensemble, ils peuvent réfléchir, et Monsieur Dupont a tout de même fermé des institutions.

Il parle de Genève comme étant la Mecque de la psychiatrie de l'époque. Et de ce fait, on ne touche pas à cela. Il le réalise aujourd'hui comme une erreur de vouloir modifier certains aspects de la psychiatrie. Les manifestations sont inutiles aux changements pour ces personnes. Il ne suffit donc pas de mettre en place Trajets, T-interaction, mais il faut faire des partenariats, ouvrir un dialogue même si c'est difficile. Il organise donc une journée, en 1981, pour parler des valeurs et des concepts, de ce qui sera laissé derrière ou bien de comment ils travailleront. Le colloque a accueilli 80 personnes à Genève du monde de la psychiatrie. Cette journée a été remplie de découvertes et a permis une ouverture de certaines portes. Il conclue donc qu'il ne suffit pas de lancer des piques et de dénoncer, mais il faut également avoir un regard critique sur ce qui se passe chez soi.

Le point de départ est le scoutisme. Il adopte la même manière de travailler au Quatre et à Trajet quelques années plus tard. Il a tendance à répéter son histoire en prenant à chaque fois le rôle de chef de patrouille. Il part ensuite en Suède avec quarante enfants en vacances. Ils sont seulement trois responsables, mais il réalise ce qu'il leur fait vivre sans avoir pour autant de l'argent. Ils font donc des crêpes à Plainpalais pour le financement. Il réutilise ensuite cette technique pour le potager de la Vendée. Aujourd'hui, il ne s'y prend plus de la même manière, et une vraie place est accordée à ces personnes. A l'époque justement, il est encore dans de l'aide de patients, de fous et n'est pas convaincu que ces gens puissent modifier des choses dans leurs vies. En situation de crise, les psychiatres et les soins étaient d'une grande aide sans compter les neuroleptiques.

Il est témoin de situations d’enfermements en psychiatrie. Une personne, qu'il retrouvera plus tard sur sa route, faisant une école d'ingénieur, pète les plombs et se retrouve à Bel-Air. Le psychiatre annonce qu'il y passera toute sa vie. Alain n'en croit pas ses oreilles et décide d'aller voir le psychiatre en question. Il s'avère que c'est un jeune, puisqu'il change tout les premiers octobre les assistants. Il prend le DSM-III et lit. Durant le début des années 80, plus de 80% finissent à Bel-Air justement. C'est de l'enfermement, et c'est ce que Monsieur Dupont dénonce... Il ne se considère encore une fois pas comme un militant, ayant mis en place des stratégies pour les personnes et les structures.

Dans le même état d'esprit, la créativité prend une part très importante dans sa vie. Il a plusieurs idées qui lui viennent toutes les minutes, ce qui peut être assez fatiguant. Il qualifie Klaus Engler de coach dans son cheminement de création. Il a été le premier éducateur de rue, il a créer des services pour être dans la communauté avec les gens. C'est ce genre de rencontre qui font qu'il a choisi ce métier, sans se départir de sa timidité et de sa réserve tout en s'ouvrant au monde. Il travaille alors avec André Blanchet, habitant à Boston. Ce dernier est un militant, qui se bat contre les hôpitaux psychiatriques. Il a dû quitter le Québec pour cause de condamnation à un procès. Il intervient, à la demande d'Alain, à Genève lors d'un cours sur l'intégration communautaire. L'expérience vécue par une quinzaine de personnes ne sera pas renouvelée, parce que les instituts sont fait comme cela. Ils suivent la mode du moment.

La prise de conscience

En 1991, Alain prend conscience que les valeurs premières ont été mises au service d'autrui. On fait d'abord les choses pour soi, on vit ses expériences. Son moteur n'est donc pas le militantisme mais le plaisir. Chaque soir, le point est fait sur ce qui a été entrepris, ce qui reste à améliorer dans le futur. Tous les soirs, il sait ce qu'il va faire le lendemain. Il y a une certaine prise de distance, un certain regard sur une nature nourrissante. Il a pour but d'aller vers l'excellence par rapport à ce qui est déjà fait. Il a constamment un regard critique, et garde une certaine approche réflexive dans ses démarches. S'il devait changer de métier aujourd'hui, il se lancerait dans l'artistique. Il a un atelier où il fait de la peinture et de la sculpture. Il le considère comme un monde de trésor, n'étant pas capable de voir quelque chose trainer dehors, il le met dans sa voiture et il lui redonne une seconde vie. Ce ne sont d'ailleurs pas les idées qui manquent. Il met encore une fois ses talents au service des autres en mettant en place des activités avec des gens en graves difficultés psychologiques et psychiatriques. Cela n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Jacqueline Backmann. Aujourd'hui, ces personnes font quelque chose de leur vie, sans que ce ne soit malheureusement reconnu, puisqu'il n'y a pas de rémunération. Mais ce n'est pas le travail qui est important, c'est le choix de l'activité que vous voulez faire. Quand vous vous levez le matin, vous avez le bonheur devant vous. C'est la règle pour toutes les personnes. Si en vous levant, vous faites la gueule, alors il faut changer de métier, car il existe une multitude d'activités pour gagner de l'argent.

Aujourd'hui, Alain Dupont se lève à 5 heures du matin, non par obligation, mais pour le plaisir d'une nouvelle rencontre.

Réforme dans les institutions et création de réseaux sociaux

Projets en collaboration avec le psychiatre Jean-Jacques Eisenring

En 1965 Alain Dupont aux côtés de Jean Grob, ancien directeur de Caritas-Genève, fonde Caritas-Jeunesse Caritas. En 1970, Caritas organise des séjours de vacances pour les enfants de familles en situation précaire. Une importante mobilisation et participation active de bénévoles permet d'encadrer des camps de vacances promouvant ainsi durant cette même période, la formation de jeunes et amenant à la création cette même année, par Alain Dupont, d'un secteur pour personnes handicapées.

La rencontre avec le psychiatre Jean-Jacques Eisenring, médecin et professeur de médecine, alors renommé s’est faite au sein du comité de Caritas. Cette rencontre marque un tournant dans la vie d'Alain Dupont par une collaboration étroite entre deux hommes engagés auprès des personnes déficientes. En 1972, Eisenring est en charge du Centre universitaire de soins et de diagnostic de la déficience mentale. A Genève, la prise en charge des personnes déficientes se fait alors dans un pavillon retiré à Bel-Air à l’hôpital psychiatrique. Émergent alors de nouvelles idées. Eisenring, est en avance sur son temps; il a une autre vision de l’accompagnement de ces personnes, il veut mettre en place un service de sociothérapie à l’extérieur de la clinique. C'est une nouveauté, car le service de sociothérapie existait déjà, mais il n'était destiné qu'à des personnes psychiatrisées à l’intérieur du bâtiment, dans le pavillon nommé Les Lilas. Le professeur propose donc à Dupont de travailler avec lui et de diriger cette nouvelle expérience en entreprenant un travail individuel avec ces personnes. Dupont est très enthousiaste et excité à l’idée de mener ce projet. Lorsqu’il arrive au pavillon Les Lilas, il est choqué de voir l'environnement et la situation dans lesquels vivent ces personnes. Celles-i passent du dortoir au réfectoire de 3m50 de hauteur, du réfectoire à une grande salle qui possède un poste de télévision, une chaise, et où l’espace restant est occupé par des personnes qui vont et viennent d’un coin de la pièce à un autre, qui tournent en rond et surtout qui ne revêtent rien d’autre qu’une simple blouse d’hôpital. Il constate qu’il n’y a que du personnel médical dans ce pavillon, un personnel qui fait d'ailleurs un travail remarquable, mais qui n’a qu’une vision médicalisée, axées uniquement sur les soins. Tout comme les infirmiers, Dupont a beaucoup de réticences mais il cherche à rester objectif.

Débute alors son "côté militant" et l’idée de vouloir réformer certaines pratiques des institutions psychiatriques. Dupont est un battant qui n’a pas peur de relever des défis et qui mène avec acharnement les projets qui lui sont confiés. Ainsi, il décide de prendre ces "malades" sous son aile. Dans un premier temps, il faut que ces personnes soient habillées, chose avec laquelle le personnel a de la peine à s'astreindre. Or, il obtient qu'on les habille pour sortir de l'hôpital psychiatrique, avec lui;une personne à la fois, pour une heure, puis, petit à petit, plusieurs personnes. On augmente progressivement le temps qui leur est consacré. Mais, Dupont craint ces sorties, car il a peur d'être vu avec ces personnes qui n'étaient jamais sorties de l'hôpital depuis longtemps. Il commence donc par aller se promener à la campagne. Or, ces moments lui permettent d’entrer en relation et de faire de l’observation. Car Alain Dupont devient observateur. Il constate que le personnel médical soigne bien les patients et a créé des relations de type non-verbal qui permettaient aux différentes personnes de se comprendre. Il prend conscience qu’il vient déranger un système déjà bien établi, mais l’idée de l’enfermement lui est insupportable. Il souhaite avant tout faire changer les comportements face au handicap et malgré les déficiences, essayer de mettre en place des apprentissages pour ces personnes, car pour favoriser les apprentissages, il est important d’être dans un milieu propice. L'hôpital psychiatrique ne l'est pas avec sa télévision et une seule chaise dans une grande salle! Ses peurs et ses craintes se sont, au fil du temps, amenuisées, et il prend conscience que le fait d'aller en campagne lui permettait de ne pas se confronter au regard des autres. Une fois ses peurs dissipées, se rendre en ville avec ces personnes devient une évidence. Avec cette activités nouvelle, Dupont rencontre des personnes extraordinaires comme « les Roland », deux personnes qui présentent une déficience importante et jugées « irrécupérable ». Malgré ce handicap, il reste persuadé qu’un travail sur les comportements peut être réalisé, de telle sorte qu’il soit possible de mettre en place des apprentissages. Il souhaite que ces personnes soient simplement confrontées à des situations de la vie quotidienne et les prémisses de son combat a été d’aller marcher tout simplement à la campagne. Le handicap ne peut, certes, pas être effacé mais les comportements de tous les protagonistes peuvent s’en voir modifié.

Entre les années 1972 et 1975, Eisenring préconise aussi le droit au logement pour les personnes déficientes si on leur offre quelque chose de différent, des possibilités d’apprentissage et un environnement autre que celui du pavillon essentiellement axé sur les soins. Ensemble, ils ont senti que le moment était propice à en faire l’expérience. D'ailleurs durant la même période, des expériences similaires découlant de la sociothérapie ont été menées en Angleterre et des résultats ont pu être constatés. Ont commencés les premières locations d'appartements (à grange-canal). Mais cela a été une levée de boucliers, personne n’était préparé à ces choses:c’était bien trop tôt.

La première structure d'accueil voit le jour

Convaincu que la vie est dans la vraie vie, là où sont les gens, les citoyens, Dupont a eu l’idée de créer un club de rencontre au Grand-Lancy dans un centre de loisirs. Grâce à un réseau de 300 bénévoles, dont une cinquantaine de personnes plus permanentes, ils réfléchissent ensemble à des projets ayant pour but de faire connaître le handicap qu’est la déficience mentale et d’offrir aux patients un cadre autre que celui des soins où les échanges sont possibles. L’idée première de ce lieu est d’organiser des moments qui privilégient le côtoiement. Ainsi, il ne sera plus simplement question de travail individualisé, mais d'un endroit où toutes personnes seraient les bienvenues pour réaliser des activités, telle que la cuisine par exemple.

Par la suite, ce club aura lieu le mercredi et portera le nom du « club du mercredi ». Il accueille certains jours jusqu’à une centaine de personnes. A partir de là, et ce dès les années 1975, l’idée de partir en vacances et de partager des loisirs avec ces personnes, paraît être la suite logique de toutes ces expériences. Au départ, le nombre d’accompagnants est largement supérieur au nombre de personnes handicapées. Ces camps de vacances permettent aussi de faire de la recherche. La rencontre avec le psychologue Bernard Pasche notamment, a conduit à des recherches plus spécifiques sur les représentations que pouvaient avoir les différents acteurs autour de la déficience, comme les médecins, les infirmiers, les psychologues et autres, mais aussi sur les représentations des personnes dites ordinaires qui participaient au club du mercredi ou aux vacances, sur le handicap et sur les personnes déficientes. La recherche tient aussi à prendre en considération les représentations des concernés sur la population ordinaire. Cette recherche permet à Dupont de se rendre compte qu’ils sont encore dans l’idée de côtoiement. Lui, il souhaiterait tendre vers une réelle intégration. Il voudrait aller plus loin, notamment lorsqu'il prend conscience qu'au couple "soignant-soigné" de bel-Air est substitué dans le club de rencontre celui d'"aidant-assisté". Or ce sont les compétences et capacités qu'il faut stimuler en donnant des responsabilité. L’hôpital psychiatrique, de par son manque d’ouverture au monde extérieur, rend impossible l'éveil chez ces personnes de leurs capacités à apprendre et à évoluer. Lorsque Dupont observe qu'une personne grabataire réagit aux différentes odeurs, il a l'idée d’aller avec elle dans plusieurs marchés et de voir qu’il y avait différents parfums, mais aussi d’autres stimuli tel que les bruits, les couleurs, mais bien évidemment aussi le contact direct avec la population. Ceci est une expérience parmi d’autres, et pour lui cela démontre l’importance d’ouvrir les possibles et de les laisser faire des choix dans le but d’acquérir de l’autonomie. C’est à partir d’expériences telles que celle-ci qu’est né le projet de vie.

Au travers de ces rencontres, Alain Dupont apprend surtout à se connaître lui même et avec le recul, c’est sans doute un des éléments qui lui ont donné l’envie d’aider les personnes déficientes parce qu'elles ont aussi des choses à lui apprendre. Pour lui il ne suffit pas comme professionnel de dire aux autres "rencontrez ces personnes", il faut partager de réelles situations de vie au quotidien: partager des repas et boire un verre. Des amitiés fortes se créent, car des émotions, des sentiments et simplement des choses de la vie sont ainsi partagés.

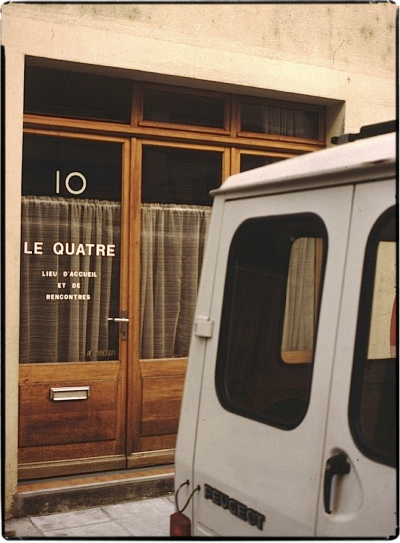

Création du "Quatre", lieu d'accueil et de rencontre non médicalisé

En 1975, Dr Eisenring et Alain Dupont donnent une conférence au sein du Centre Psychosocial Universitaire de la Jonction, le CPSU, sur les expériences menées avec les personnes handicapées mentales. Deux professeurs sont présents, le Prof. André Haynal, un adepte de la psychanalyste, et le Prof. Gaston Garonne, qui s’intéresse à la psychiatrie sociale, ainsi que le directeur administratif du Centre Psychosocial, Jean-Claude Droz. Quelques temps après, Jean-Claude Droz prend contact avec Alain Dupont. Autour d’un repas, il lui propose de reproduire les mêmes expériences du Club du mercredi avec les personnes dites chroniques de Bel-Air. L’équipe veut avant tout que ce nouveau lieu d’accueil soit démédicalisé et dépsychiatrisé. En parallèle, Dupont continue de travailler à Caritas et est toujours formateur à l’institut d’études sociales.

En élaborant le projet, les auteurs savent déjà que ce lieu d’accueil se trouverait à l’extérieur de Bel-Air. Alain Dupont en parle avec les étudiants de l’Institut d’études sociales et leur donne l'opportunité d'acquérir de l’expérience en participant à ce projet en tant que stagiaire. Il commence avec six étudiants. Il essaie de négocier avec Caritas pour obtenir les locaux vétustes appartenant à la paroisse Notre-Dame. La machine est lancée: les locaux leur sont accordés pour une période fixée à une année et le Centre Psychosocial loue les lieux pour 5000 frs par an. Ce nouveau lieu de rencontres et de loisirs est différent du Club du mercredi, car il propose le développement d’activités, de loisirs, d’occupation, de travail, d’animations et de repas.

C'est la naissance du Quatre qui tire son nom du numéro de la rue, 4 rue des Pâquis et de la date de l'inauguration le 4 janvier 1977. Dans le prolongement du Club du mercredi, le Quatre se prédestine à une intégration journalière avec des horaires prédéfinis pour ne pas empiéter sur les heures d’ateliers et de travail. Les permanences ont donc lieu en dehors de ces moments, soit de 11h00 à 14h00 et le soir dès 17h00. Les premières personnes qui viennent bénéficient d’un service de transport qui les descend directement de Bel-Air. La clientèle est hétérogène, il y a des personnes de niveaux sociaux-économiques différents, des personnes institutionnalisées, des personnes sous médicaments, mais aussi des gens du quartier, des gens extérieurs au "milieu". Le Quatre n’est pas un lieu de soin ni infirmier, ni personnel médical y est autorisé à venir. La particularité du projet est de créer un lieu démédicalisé, afin de sortir du contexte hospitalier et d’offrir à ces personnes un lieu différent ou les mots d’ordre sont : apprentissages, partage, rencontre, respect et ouverture vers le monde extérieur.