Droits des femmes

Introduction

Actuellement le droit à l'avortement pour les femmes subit encore des contestations et même une offensive de remise en question: pouvons nous encore le qualifier comme un droit de la femme s'interrogent certains ? Tout au long de cette page nous nous centrerons sur le droit à l'avortement pour les femmes depuis 1970. En effet, les mouvements féministes sont présents depuis longtemps dans l'histoire des droits des personnes. Dans la période de l'après guerre, les femmes se sont mobilisées plus fortement pour acquérir des droits identiques à ceux des hommes. C'est par la lutte pour le droit à un travail rémunéré que les mouvements prennent de l'ampleur : "L'essort du féminisme dans cette période serait intimement lié à celui du travail salarié" <ref>Riot-Sarcey, M., 2008, Histoire du féminisme, Paris, La Découvertes, Repères. p. 73 </ref>. La question de la procréation est aussi au cœur de leur mouvement, puisqu'il est question de "repeupler" des pays détruits : "Après l'hécatombe de la guerre, jusqu'alors la plus meurtrière, il est nécessaire, plus que jamais de "remplir les berceaux vides"" <ref>Riot-Sarcey, M., 2008, Histoire du féminisme, Paris, La Découvertes, Repères. p. 73 </ref>. Il ne faut pas non plus oublier leurs luttes pour l'accès à la politique : plus précisément le droit de vote pour les femmes, qui prend de l'ampleur bien avant la guerre. C'est dans ce contexte d'après guerre, que les femmes resurgissent au front pour valoriser des droits égalitaires et propres à leur vie.

Cet article est fondé à la fois sur une recherche documentaire et sur la récolte de témoignages de deux personnes pionnières dans l'avancée du droit des femmes à l'avortement. L'article présentera également les différents mouvements féministes réalisés dans les années 1970 sur le droit à l'avortement.Ceci nous montreras que la Suisse, n’a pas été la première à lutter pour le droit à l’avortement, mais que le phénomène est mondial. Les États-Unis ont été sans aucun doute les précurseurs, mais la lutte s'est diffusée et reproduite dans différents pays du monde amenant à des dates différentes à autoriser l’avortement. L'article se centrera sur la lutte des femmes en Suisse et les différentes lois qui en sont ressorties et cherchera à comprendre la part qu’ont joué les deux témoins interrogées dans cette histoire récente (1970 à aujourd'hui).

Pour ce faire, nous avons constitué une bibliographie, à partir d’ouvrages sur les mouvements féministes en général, sur la chronologie des contestations. Nous avons lu des articles scientifiques qui présentent la situation en Suisse, épluché des informations sur les deux témoins qui ont été interrogés et consulté les archives contestataires à Carouge. Nous avons également pu rencontré deux femmes militantes à Genève sur ce thème. On a donc effectué deux entretiens audio avec Madame Amélia Christinat et Madame Rina Nissim pour obtenir leur témoignage sur l’histoire des mouvements féministes des années 1960 à 1980, principalement sur la question de l’avortement.

L'Histoire du droit des femmes

Actuellement des auteures telles que Marcella Iacub et Judith Butler font de la problématique féministe une occasion de débattre la question du genre, des identités sexuelles et limites entre les sexes (intersexe, queer, etc), laquelle peut nous aider à repenser la lutte féministe. Or, celle des années 70 (en amont en Suisse de l'accession des femmes à la citoyenneté) est celle d'une longue marche marquée par des féministes de l'après guerre comme Simone de Beauvoir avec sa formule historique "On ne naît pas femme on le devient", soulignant le déterminisme social de la féminité et la "fabrication" culturelle.

Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé durant cette époque nous allons revenir sur les faits marquants. Pour la compréhension de ce qui va suivre nous vous conseillons de lire la frise chronologique des événements marquants pour le droit à l'avortement en Suisse.

Mouvements féministes : Buts et démarches

Ce n'est que dans la deuxième moitié du XIXème siècle que le féminisme se démarque en tant que mouvement collectif de luttes de femmes. "Ces luttes reposent sur la reconnaissance des femmes comme spécifiquement et systématiquement opprimées, l'affirmation que les relations entre hommes et femmes ne sont pas inscrites dans la nature mais que la possibilité politique de leur transformation existe."[3] En effet, les femmes ont dû faire face à de nombreuses inégalités et cela dans de nombreux domaines: le travail, la santé, la politique... Nous constatons encore aujourd'hui que de nombreuses inégalités persistent sur le droit des femmes mais elles sont moindres ou de nature différentes que dans les années 1960-80. Pour pouvoir entrer dans un processus de revendication politique du féminisme, il faut qu'il y ait une "relation avec une conceptualisation de droits humains universels;elle s'ancre dans les théories des droits de la personne dontles premières formulations juridiques sont issues des révolutions américaines puis françaises." <ref>Hirata H, et al,2000, "Dictionnaire critique du féminisme", Paris : Presse Universitaires de France, p. 225</ref> Il convient de faire une distinction entre les mouvements féministes et les mouvements populaires des femmes. En effet, les mouvements populaires des femmes ne mettent pas directement en avant l'exigence de droits spécifiques pour les femmes. C'est l'emploi du mot féministe qui va changer les représentations que l'on se fait à cette époque. Pour certains les féministes sont "trop bourgeoises au XIXème siècle et au début du XXème siècle trop radicales et ennemies des hommes après les années 1970"<ref>Hirata H, et al,2000, "Dictionnaire critique du féminisme", Paris : Presse Universitaires de France., p. 126</ref>. Quant à l'expression "mouvement des femmes", elle est plus souvent utilisée comme raccourci pour mouvement de libération des femmes. Voila pourquoi elle a pu être associée au féminisme le plus radical et explique la confusion entre les deux termes.

Lorsque nous parlons de "mouvements féministes" nous désignons sous une même dénomination "les diverses formes des mouvements de femmes, le féminisme libéral ou "bourgeois, le féminisme radical, les femmes marxistes ou socialistes, les femmes lesbiennes, les femmes noires et toutes les dimensions catégorielles des mouvements actuels"<ref>Hirata H, et al,2000, "Dictionnaire critique du féminisme", Paris : Presse Universitaires de France, p. 127</ref>. Dès lors, l'expression" mouvement des femmes " représente les mobilisations de femmes en Amérique Latine ou les mouvements pour la paix en Irlande ou au moyen-Orient"<ref>Hirata H, et al,2000, "Dictionnaire critique du féminisme", Paris : Presse Universitaires de France., p.126</ref> Dans la littérature, deux types de mouvements féministes se démarquent. Une première vague a émergé dans la seconde moitié du XIXème siècle. Elle est souvent présentée autour des revendications du droit de vote. Au début du XXème siècle, ou les mouvements sont qualifiés de "néo féminisme", les exigences ne se fondent pas sur une seule exigence d'égalité mais sur une reconnaissance "de l'impossibilité sociale de fonder cette égalité dans un système patriarcal"<ref>Hirata H, et al,2000, "Dictionnaire critique du féminisme", Paris : Presse Universitaires de France, p. 126</ref>. Le féminisme des années 1970, se fait connaitre par des mouvements anti-autoritaires, par des groupes de parole, il met en avant les formes les plus spontanées de manifestation et refuse toute organisation hiérarchique. " L'appartenance au mouvement représente la mise en acte d'une nouvelle idéologie, la recherche de sens et de valeurs communs." <ref>Hirata H, et al,2000, "Dictionnaire critique du féminisme", Paris : Presse Universitaires de France, p.128</ref>. C'est entre la fin des années 1960 et le début des années 1970 que le féminisme connait une ampleur internationale. "L'onde de choc part des Etats-Unis et gagne très rapidement la Grande-Bretagne et l'Allemagne dans les années 60". Il faut ajouter qu'en "dépit de son caractère extra parlementaire, le mouvement de libération des femmes a la capacité de susciter de larges mobilisations auprès des femmes syndiquées, des femmes de partis de gauche et de droite ou des associations luttant pour les droits des femmes comme le planning familial. Ce sont d'abord les campagnes pour la liberté d'avorter qui constituent les événements les plus importants et les plus marquants <ref>Hirata H, et al,2000, "Dictionnaire critique du féminisme", Paris : Presse Universitaires de France, p. 128</ref>.

En ce qui concerne la Suisse, c’est dans la continuité du mouvement de la jeunesse estudiantine de 1968 que naît le nouveau mouvement féministe. C’est à Zurich que se sont réunies des femmes de gauche, que l’on appellera « Frauenbefreiungsbewegung » ou plus communément le FBB. Elles critiquent le fait que les femmes sont oppressées et qu’il s’agit d’une « contradiction sociale fondamentale ». Le MLF, pour la Suisse romande et le MFT au Tessin vont très rapidement suivre la création du FBB, avec comme objectif commun de « récuser l’organisation hiérarchique des associations et de la politique traditionnelle » <ref>Commission fédérale, Femmes Pouvoir Histoire, 1.3, p. 1, consulté le 27 Novembre sur http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UpvKGVSBak0J:www.ekf.admin.ch/dokumentation/00444/00517/index.html%3Flang%3Dfr%26download%3DNHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH58hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=ch&client=firefox-a</ref> inspirés des mouvements français et américains préalablement abordés. Cependant, des divergences existent entre tous ces mouvements sur différentes questions telles que l’avortement ou encore la possibilité pour le sexe féminin de faire l’armée. Une chronologie a été rédigée dans l’article suivant : "Le nouveau mouvement féministe et les organisations féminines depuis 1968" de la Commission fédérale pour les questions féminines de la Confédération Suisse.

La période entre 1940-50 : une période restrictive

Pour comprendre la lutte pour l'avortement comme droit de la personne il nous faut revenir sur le contexte de l'après guerre. La législation suisse sur l’avortement est l’une des plus restrictives d’Europe. Les premières dispositions du Code pénal suisse à ce sujet ont été définies en 1942 et prévoient, à cette époque, l’emprisonnement de la femme qui avorte, ainsi que de la personne qui l’aide à pratiquer cet acte. En revanche, une exception existe : si la grossesse comporte un danger pour la mère et que l’interruption de grossesse est pratiquée par un médecin, l'avis étant approuvé par un second médecin, l’avortement n’est alors pas punissable. On comprend alors que la conséquence a été un nombre considérable d’avortements illégaux. Cependant, la mise en place de dispositifs de préventions et d’une diffusion d’informations contribua à faire diminuer le nombre d’avortements autant illégaux, que légaux. Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a étendu la notion de « santé » en y insérant les dimensions de bien-être psychique et social : « la santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ; elle est un état de complet bien-être physique, mental et social. »<ref>Rey, A.-M., 2013, Tendance à la libéralisation, USPDA. Consulté le 7 Novembre sur http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/liberal.htm</ref>. Ceci légalise aussi la pratique d’interruption de grossesse et écarte la menace d’emprisonnement. <ref>Rey, A.-M., 2013, L'ancienne législation de 1942, USPDA. Consulté le 7 Novembre sur http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/loi_1942.htm</ref>

Cependant, cette législation attise la colère et la montée d’une révolte. Au début du XXème siècle, on voit s’élever des mouvements, tels que les organisations ouvrières, pour lutter en faveur de la décriminalisation de l’avortement.

De plus, dans cette période, il existe une différence entre les cantons au niveau de la législation sur l'avortement. Ceci met donc les professionnels dans l'embarras puisqu'ils n'ont pas une pratique généralisée au niveau de l'état, et cela soulève également une inégalité entre les femmes des différents cantons de la Suisse. Des mesures fédérales strictes ont donc été prises pour tenter de généraliser les pratiques et s'accorder sur la pratique de l'avortement : « l’institutionnalisation juridique d’une interruption de grossesse pouvant être légalement pratiquée par un médecin sous haute surveillance de l’Etat : consultation obligatoire d’un second médecin, qui doit être un spécialiste et en plus agréé par les autorités cantonales compétentes, et qui doit donner par écrit un « avis conforme ». Il faut également le consentement écrit de la femme enceinte. ». Ainsi à cette époque nous constatons que les femmes n'ont pas la maitrise de leur corps et que de ce fait la maternité ne peut se contrôler. Ce contexte illustre la réalité des femmes, soit elles ont la chance de pouvoir trouver deux médecins qui l'estime en danger, soit elles décident de pratiquer un avortement illégal ce qui comporte de grands risques pour leur santé (hémorragie et infection qui peuvent entrainer la mort de la femme).

La période 1960-70 : les premiers changements

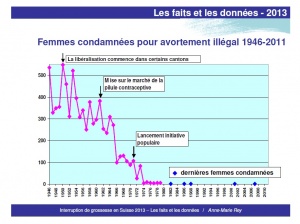

Le graphique ci-contre nous montre la condamnation des femmes en ce qui concerne l'avortement.<ref>Rey, A.-M., 2013, Interruption de grossesse en Suisse : les faits et les données, USPDA. Consulté le 18 Novembre sur http://www.svss-uspda.ch/pdf/faits-et-donnees.pdf </ref>

En effet, nous voyons que le pic le plus élevé se situe dans l'année 1950, avec 550 condamnées. Puis lors de la commercialisation de la pilule, l'emprisonnement des femmes diminue fortement l'année suivante, passant d'environ 400 condamnations à environ 260. De manière générale, ce graphique montre que les condamnations sur la période 1960-1980 n'ont cessé de baisser.

Les années 60 sont donc marquées par l'arrivée de la pilule contraceptive en Suisse. En effet, en 1961, la commercialisation de celle-ci fait reculer le nombre d'avortement pratiqué en Suisse puisque les femmes ont un contrôle sur leur reproductibilité. Malgré tout, la pilule contraceptive circule à l'époque discrètement, puisque aucune loi ne précise son autorisation. En 1965, la création du premier planning familial en Suisse au HUG permettra de conseiller les familles. L'établissement ouvrira donc un pôle dédié à l'information familiale et aux régulations des naissances.<ref>Fert-Bek, D., (s.d.), Historique, Le service du planning familial de Genève a 40 ans,Genève, HUG. Consulté le 18 Novembre 2013 sur http://planning-familial.hug-ge.ch/nous/historique.html</ref> Dans cet établissement les professionnels conseillent les parents sur la manière d'avoir un contrôle sur l'élargissement de leur famille. Ainsi, grâce à cette structure, la pilule contraceptive a pu circuler dans le territoire helvétique. La pilule était considéré pour certain comme un enjeux économique : elle permettait de contrôler les naissances et donc de préserver la richesse, et pour d'autres comme un moyen de débrider la sexualité des femmes<ref>L'illustré, (s.d.) La pilule qui a changé le monde, Archives, Consulté le 18 Novembre 2013 sur http://www.illustre.ch/la_pilule_qui_a_change_le_monde_45372_.html</ref>.

Le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) a démarré aux Etats-Unis, et a encouragé les militants des autres pays à lutter pour améliorer les conditions féminines. Le MLF créé en 1969 à Zurich,que l'on retrouvait également dans d'autres cantons (Genève et Tessin par exemple) se base "sur les mouvements de libération du Tiers monde pour encourager les femmes à se libérer des contraintes inhérentes à la famille nucléaire (Rôle des sexes)." <ref>Jorris, E., 2009, Mouvement de libération des femmes (MLF). Consulté le 19 Novembre 2013 sur http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F16504.php</ref>. Sur le canton de Genève plus précisément, des groupes de certains partis de gauche militaient en ces faveurs (ils étaient très hiérarchisés et ne plaisaient pas à toutes les femmes militantes). C'est donc principalement grâce à Madame Brodmann (qui a milité aux Etats-Unis) et Madame Gramoni qu'il y a eu dans un premier temps le front des Bonne-Femmes (où militait aussi Rina Nissim). Leur premier slogan a été "Femmes décolonisons-nous !" avec des affiches placardées sur les façades des grandes banques : les femmes insistaient donc pour la ré-appropriation de leur corps (avortement, pilule contraceptive, ...).<ref>Roussopoulos Carole, Debout ! Une histoire du mouvement des femmes 1970-80, 1999. Consulté le 19 Novembre 2013 sur http://ballonsonde.org/wikiSonde/videos/Femmes_Debout.htm</ref>

Les femmes pensent donc vivre singulièrement des situations d'exclusion et d'injustices, or le fait de discuter ensemble elles se rendent compte qu'elles vivent toutes ce genre de situation. Cette prise de conscience favorise donc la mobilisation des femmes pour combattre ces injustices dont elles sont victimes. Les communautés ou ce que l'on pourrait appeler regroupements permettent donc aux femmes de prendre consciences mais aussi de prendre du pouvoir dans la société. L'effet de groupe a permis de de faire rassembler dans les rues des milliers de femmes pour manifester ensemble contre des inégalités entre sexe (MLF).

Dans le même temps, il ne faut pas oublier que les avortements illégaux continuent à être pratiqués à cette période. En effet, le nombre d'avortements, légaux et illégaux, est estimé à 50 000 en 1966. Les avortements légaux s'élevaient à environ 17 000 en 1966 (16 000 en 1978 et 1980, 14 000 en 1985, 13 000 en 1990, 12 000 en 1995, 13 000 en 1996 et 1998). Les avortements clandestins diminuèrent grâce :

- à la raréfaction avec l'élargissement des indications médicales dans les cantons libéraux (Zurich, Bâle-Ville, Berne, Vaud, Neuchâtel, Genève) dès les années 1950

- la libéralisation progressive dans d'autres cantons(Tessin dès les années 1970; Argovie, Bâle-Campagne, Glaris, Schaffhouse, Soleure, Jura au cours des années 1990)

- la généralisation des centres de planning familial, des cours d'éducation sexuelle, la diffusion de moyens de contraception sûrs dès les années 1960

- le remboursement de l'intervention par les caisses maladie).

On remarque que malgré les mesures juridiques fédérales restrictives, les cantons adoptent des pratiques très différentes les uns des autres. Ainsi, les dimensions d’ordre psychologique et social sont incluses dans les indications médicales des cantons libéraux, alors que la pratique est seulement tolérée dans les cantons conservateurs catholiques. Face à cette inégalité juridique, les cantons libéraux accueillent des femmes vivant dans ces cantons restrictifs pour se faire avorter. On assiste à une forme de tourisme « gynécologique ». Cela amène les cantons à réfléchir sur ces pratiques. Notamment le canton de Neuchâtel, où plusieurs affaires d'avortements sont jugées.

La période 1970-1980 : La période clé

A la suite de ces scandales, le député radical Maurice Favre dépose en mars 1971 une motion en faveur d'une initiative cantonale demandant la suppression des articles 118 à 121 du CP.

Cette démarche est suivie du lancement, en juin de la même année, par un comité de cinq personnes, de l'initiative populaire fédérale pour la décriminalisation de l'avortement, largement soutenue notamment par le mouvement des femmes. En 1972, les milieux chrétiens conservateurs font circuler une pétition "Oui à la vie, non à l'avortement". A partir de ce moment-là, nous voyons apparaître les organisations et les mouvements féministes qui organisent des manifestations en faveur de l’interruption de grossesses libres et gratuites, ainsi que pour revendiquer la décriminalisation de l’avortement.

C'est une lutte qui se fait contre des mentalités traditionnelles où l'homme est dominant dans la société. La prise de conscience des femmes et de leurs conditions se fait petit-à-petit, en prenant plus d'ampleur au milieu des années 70. C'est la réunion de plusieurs milliers de femmes qui fait que l'on puisse qualifier le MLF de mouvement. Ce sont des femmes de tout âge qui se battent pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces mouvements veulent principalement lutter pour le droit du libre choix des femmes. A cette époque, il y a "deux types de femmes" : celles qui font des études mais qui restent à la maison pour materner, ou bien celle qui font des études et qui travaillent. Ces dernières se trouvent confrontées à la réalité sociale : avec le même titre professionnel, les femmes obtiennent des salaires bien inférieurs à ceux des hommes. C'est suite à cette prise de conscience face au Plafond de Verre, que les femmes se réunissent pour échanger leurs histoires. Elles se mobilisent donc afin de pouvoir avoir le contrôle sur leur vie, et sur leur corps. L'une des grandes luttes se fait autour du contrôle de leur corps : ce qu'elles nomment la mobilisation pour la ré-appropriation du corps. Il s'agit de donner aux femmes la possibilité de choisir leur maternité, leur contraception, et leur médicamentation. En 1978, L'ouverture du Dispensaire des femmes (par Rina Nissim) leur permet d'être accueillies dans un lieu où on leur donne des conseils, des listes de gynécologues tolérants face aux choix d'avorter ainsi que différentes méthodes pour soigner les maladies génitales, ... Les femmes peuvent si elles le veulent accéder au groupe action Self-Help du MLF ; qui est un lieu où l'on échange sur notre vécu, et où l'on pratique des examens concrets pour découvrir son corps. L'instruction, comme l'évoque Mme Christinat permet aux femmes de comprendre les injustices auxquelles elles sont confrontées et de se mobiliser pour que toute les sociétés reconnaissent les femmes comme des personnes avec un cerveau.

Dans le même temps, une nouvelle réglementation sur l’avortement est considérée par le Conseil fédéral, et trois variantes sont discutées : la première, appelée "solutions des indications" autorise l’avortement dans les situations où la grossesse menace la vie ou la santé de la femme, en cas de viol, ou encore si l’enfant présente un trouble ou une déficience physique et/ou mentale. Une autre variante est celle des « indications sociales » qui prend en compte la situation sociale précaire de la femme. Finalement, la troisième, « solution des délais », permet l’avortement pendant les douze premières semaines de grossesse. Il en va sans dire que les partis politiques, les organisations et les cantons conservateurs catholiques sont en faveur de la solution la plus restrictive, alors que leurs rivales refusent les trois types de variantes et revendiquent l’avortement libre et gratuit. Le Conseil fédéral rejette l’initiative pour la décriminalisation de l’avortement, mais opte finalement pour la solution des indications élargies, attisant ainsi le mécontentement des deux camps.

Face au rejet de l’initiative populaire pour la décriminalisation de l’avortement, l’Union Suisse pour la Décriminalisation de l’Avortement (USPDA) (dont fait partie Amélia Christinat)propose un compromis et lance une initiative qui cette fois rejoint l’idée de la solution des délais. « L’initiative réclament la décriminalisation de l’avortement s’il est pratiqué par un médecin avec le consentement de la femme pendant les douze semaines qui suivent les dernières règles ». Cependant, celle-ci essuie à nouveau un échec : elle est rejetée par la majorité des cantons.

Les années suivantes toutes les propositions d'initiatives,pour ou contre l'avortement, sont sans cesse rejetées. Ce n’est qu’en 1990, que l’idée d’une révision de la loi relative à l’avortement est remise sur le devant de la scène.

Depuis 1990

Les différentes mobilisations des femmes soixanthuitardes ont permis la diminution d'une multitude d'inégalités pour lesquelles elles se mobilisaient.

Tout d'abord, en 1994, on constate un net recul du nombre d’avortements légaux. Ceci peut s’expliquer par une diffusion de l’information (éducation sexuelle) et la libre disposition de moyens contraceptifs. Ce phénomène vient appuyer l’idée que la libéralisation ne conduit pas à une augmentation des avortements, bien au contraire. Plusieurs services se sont donc installées suite au manifestations des femmes dans les rues. A partir de là, les choses commencent à changer et vont en faveur de la décriminalisation de l’avortement. En effet, le Conseil National adopte en 1995 "la solution des délais". En 1996, la Commission des Affaires Juridiques du Conseil National ratifie un projet de loi qui prévoie la décriminalisation de l’avortement pendant les 14 premières semaines après les dernières règles. On voit mêmes les femmes du parti démocratique-chrétien (PDC) aller en faveur du droit de la femme à l’autodétermination et pour "la solution des délais". De nombreuses organisations telles que la Fédération suisse des Eglises protestantes, les groupes des femmes radicales de Suisse, accueillent cette solution des délais comme un compromis tolérable. Toutefois, le Conseil Fédéral rejette une fois de plus la "solution du délai" en 1998. Nous constatons donc que les manifestations pendant plus de 15ans, ne suffisent pas pour que la Suisse autorise l'avortement. Contrairement à la France par exemple où le droit à l'avortement est proclamé depuis 1975 suite aux manifestes des 343 de 1971.

Par ailleurs, la pilule abortive Mifegyne (RU 486) est admise et commercialisée en Suisse dès 1999. Cette méthode médicamenteuse est soumise aux mêmes dispositions pénales que l’avortement et est prescrite uniquement par le corps médical.

Finalement, le Parlement adopte la solution du délai en mars 2001 et est rentré en vigueur en 2002. « Ainsi l’avortement n’est pas punissable pendant les 12 premières semaines de la grossesse à condition que la femme fasse valoir une situation de détresse. Les cantons doivent décider quels cabinets et établissement peuvent pratiquer l’intervention. » <ref>Rey, A.-M., 2013, Régime du délais, USPDA. Consulté le 7 Décembre sur http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/loi.htm</ref> De plus, Rey (2013), illustre les modifications entre l'ancienne et la nouvelle loi de 2002, relatif à l'avortement. <ref>Rey, A.-M., 2013, Comparaison ancienne et nouvelle législation, USPDA. Consulté le 7 Décembre sur http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/comparaison.htm </ref> Depuis ce jour, la femme est la seule personne qui ait le droit de choisir ou non l'avortement. En aucun cas, une personne tierce (et même si celle-ci a une blouse blanche) ne pourra refuser l'avortement d'une femme dans les douze premières semaines de grossesse.

Nous pouvons donc conclure que « les discussions provoquées en 1971 par l’initiative en faveur de la décriminalisation de l’avortement ont été à l’origine d’un changement des mentalités et d’une prise de conscience ».<ref>Rey, A.-M., 2013, Chronologie des événements dès 1970, USPDA. Consulté le 7 Décembre sur http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/chronologie.htm </ref> En effet, on assiste à une diminution du nombre de condamnations et à une libéralisation de la pratique de l’avortement. Par ailleurs, on se rend compte qu’à travers la mise en place de centres de plannings familiaux et des dispositifs d’informations, comme l’éducation sexuelle, on parvient à lutter contre l’avortement. La prévention prévaut donc à la pénalisation.

Cependant on constate que la réglementation à ce sujet peut encore être modifiée, car ce droit à l’avortement est sans cesse remis en question. En effet, en 2010, le mouvement anti-avortement « Mamma », qui s'intitulait auparavant "Pour la mère en l’enfant" lance une initiative populaire : « Financer l’avortement est une affaire privée ». Il s’agit d’une initiative qui demande que l’IVG ne soit plus pris en compte par les prestations de l’assurance maladie de base, et ce en invoquant l’idée qu’il s’agit d’une décision d’ordre privé, et que de ce fait le financement public n’a pas de sens. Cependant, on remarque que le droit à donner la vie est également de l’ordre du privé, et pourtant celui-ci n’est pas contesté. Rina Nissim, nous met en garde sur la tournure que prend les événements d'aujourd'hui (concernant le financement de l'avortement). En effet, selon elle, nous serions en pleine régression concernant le libre choix de la femme. A contrario des générations d'après 70, il faut que les générations d'aujourd'hui se mobilisent pour faire en sorte de garder un droit durement acquis par les femmes soixanthuitardes. La votation de Février 2014 qui se prépare pourrait modifier les droits que nous avons jusqu'à présent. Si les générations de maintenant et les suivantes veulent elles aussi avoir la possibilité de choisir leur grossesse, elles se doivent de s'impliquer pour faire en sorte de ne pas perdre les droits acquis.

Les témoins qui ont participé aux changements

Nous avons décidé d'interroger des personnes qui se sont mobilisées en Suisse pour le droit à l'avortement. Elles pourront donc faire ressortir des éléments personnels sur le contexte de l'époque, et les problèmes qu'elles ont pu rencontré pour la mise en place de ce droit.

Nous avons dans un premier temps contacté Mme Christinat Amélia, avec qui l'une de nous avait déjà travaillé il y a quelques années. Cette personne a donc accepté de participer à notre recherche en répondant à nos questions lors d'un entretien.

Dans un second temps nous avons contacté Mme Wenger Salika, marraine de l'association "Ni pute, Ni soumise" qui est actuellement impliquée dans la politique sur Genève puisqu'elle fait partie du Conseil Administratif de la ville de Genève. Deux d'entre nous l'ont connue lors de sa venue à l'émission télévisée Infrarouge (RTS) dédié aux mouvements des Femens (novembre 2011). Après discussion téléphonique, nous avons eu des éléments pertinents qui pourraient nous intéresser pour notre recherche, cependant Mme Wenger est très occupée et ne pourra pas nous accorder un entretien avant Janvier 2014. C'est pourquoi après réflexion, nous avons décidé de contacter une troisième personne qui pourrait éventuellement être plus disponible : Mme Nissim Rina. Par l'intermédiaire de Mme Ruchat nous avons obtenu ses coordonnées téléphoniques et avons pu avoir un rendez vous rapidement.

Afin de leur éviter quelconque déplacement,nous avons rencontré ses personnes à leur domicile. De plus, pour des raisons pratiques et également afin de ne pas abuser de leur hospitalité, nous avons décidé de mener ces entretiens par groupes de trois.

Nous proposerons aux différents acteurs de partager leurs souvenirs concernant les années 1970 à Genève afin que nous comprenions la situation actuelle du droit à l'avortement.

Retour sur les entretiens

Entretien de Rina Nissim

Notre premier entretien s'est déroulée le mercredi 27 Novembre. A trois étudiantes nous nous sommes rendues au cabinet de Rina Nissim. L'entretien qui en découle nous a projeter dans un univers très différent du notre : où la femme n'avaient que très peu de droits. C'est de part son discours, que la militante Rina Nissim, nous a partagé des informations sur l'ambiance, la mobilisation et la persévérances des actrices de cette époque. C'est par la réalisation de plusieurs injustices que les femmes se regroupent pour se mobiliser contre une société qui octroie peu de considération envers les femmes. Le MLF, lutte donc de manière générale pour plusieurs droits (droit à l'égalité salariale, droit à la contraception, droit à l'avortement, ...).

Entretien d'Amélia Christinat

Le second entretien s'est déroulé le 5 décembre chez Christinat Amélia. A notre arrivée, nous lui avons dit que nous avions déjà des questions précises à lui poser et que ces questions seraient les mêmes pour tous les groupes. En effet, sachant que c'est une femme très bavarde nous avons préférer poser le cadre dès le départ. Nous avons pu constater en rentrant dans son salon qu'elle avait préparé différents articles concernant le droit à l'avortement - des articles qu'elle nous a présenté tout au long de l'interview -. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a répondu à nos questions et qu'elle a raconté son combat pour les différents droit de la femme - droit de vote, droit à l'avortement etc.-. Nous avons vraiment ressenti, à travers ses propos, l'importance que ces combats ont eu pour elle.

Points communs entre les entretiens

Plusieurs points communs ressortent de ces deux entretiens.

Tout d'abord, nous constatons que le droit à la réappropriation du corps ou plutôt à l'autonomie des femmes, comme cité par Rina Nissim représente l'un des combats des années 1960-80. Si les femmes, par leur combats, manifestations ont réussit à faire valoir leur droit à l'avortement, elles ont aussi lutter pour la mise en place d'autres valeurs tels que le droit à la contraception, le droit de vote, le droit d'accès aux études. Toutes ces luttes sont évoqués par les deux femmes interrogés.

Afin de parvenir à ces changements, il a fallu se réunir entre femmes. A partir du moment où nous souhaitons un changement important, il est nécessaire d'obtenir une mobilisation importante. Rina Nissim part d'un petit groupe, le MLF qui finalement va prendre une grande ampleur et Amélia Christianat s'impose dans la politique. Il parait donc évident pour ces deux protagonistes, que pour espérer un changement, il faut se réunir en groupe. La notion de communauté prend donc toute son importance. La notion de communauté est définie comme étant un état de ce qui est commun à plusieurs personnes, similitudes, groupe constituant une société, mise en commun des biens entre époux. Au sens étymologique originel : cum munus. La communauté est donc un groupe de personnes (cum) qui partagent quelque chose ("munus")- un bien, une ressource, ou bien au contraire une obligation, une dette.

Même si le concept de communauté n'est pas dit explicitement dans nos entretiens, il apparaît tout au long puisque chacune d'entre elles a rejoint un groupe dans lequel elles éprouvaient des intérêts communs. Chaque membre décide alors en quoi, comment et quand il contribuera à ce groupe. Dans ce cas, Rina Nissim et Amélia Christinat en tant que féministes se sont engagées et ont lutté pour le droit des femmes.

Enfin, il est intéressant de constater que nos deux intervenantes tirent un bilan mitigé quant à ces luttes pour les droits des femmes. Amélia Christinat dit :" Alors en fait tout changement, toute progression que l’on peut interpréter comme sociale n’est jamais définitivement acquise. Donc en fait, il faut veiller continuellement, défendre continuellement où que vous soyez et avec qui que vous soyez." Quant à Rina Nissim, elle dit :"Malheureusement dans la société c’est comme ça, il faut tout le temps se battre. Ça c’est un point sur lequel on est en recul.", On est en plein recul. Donc y a un ou deux pays qui ont avancé pour l’instant y en a douze qui ont régressé. Donc cela ne va pas du tout cette affaire, on a une très mauvaise posture." Ainsi, la question des droits pour la personne n'est jamais complètement acquis. Il faut sans arrêt se battre pour continuer à faire valoir ses droits en tant que personne.

A rédiger synthétiquement et finir

Il convient à présent de reprendre l'ensemble des questions posés et d'en ressortir les éléments importants :

- Depuis quand et avec qui vous vous êtes engagés dans la lutte pour les droits de la femme et quel était à ce moment votre statut (ou fonction)? Dans quel contexte s'est inséré cette démarche ?

Rina . Moi je suis rentré au MLF après mon interruption de grossesse, donc a 19 ans et j’ ai trouvé un tract qui trainait dans un local anarchiste je ne sais plus ou à la pénisserie et je me suis dit : tiens tiens très intéressant il y a un MLF qui débute donc je vais aller voir. J’étais parmi les plus jeunes de la bande.

Amélia : Alors pour pouvoir faire des interventions sur un plan législatif il a fallu que je fasse un long parcours car comme c’était une modification fédérale, il a fallu que je passe par le national. Donc c’est d’abord législatif, la ville, ensuite le canton puis la nation donc conseil municipal, grand conseil…

- Y a-t-il eu un événement originel? Pourriez vous nous raconter un ou des événements marquant que vous avez mené ou qui vous ont frappé dans cette période en faveur de ces droits ?

Rina l'avortement libre et gratuit, c'était l'accès à la contraception

Amélia Je dirais que le droit à l’avortement était un peu au même niveau que le droit de vote pour la femme.

Oui il y a eu des ouvrières françaises qui allaient en Belgique pour se faire avorter parce que c’était défendu en France et qu’elles n’avaient pas d’argent. Je comprends pas comment je fais de la politique, c’était pas fait pour moi…. Moi je voyais des ouvrières partir la nuit se faire avorter, rentrer le même soir et reprendre le travail le lendemain. Ça j’ai trouvé ça horrible !

- Quels ont été les changements les plus importants auxquelles vous ayez assisté ?

Rina : On a assisté à la libération des femmes ! Qui ont pris leurs mains en vie, qui ont décidé d’être elle-même, d’être un vrai sujet dans leur vie, dans leur sexualité, dans leur contraception, dans leur choix professionnel, relationnel, … je sais pas quoi. On a assisté au droit du divorce. On a assisté au droit pour l’avortement. Enfin déjà au remboursement par les caisses maladies en 81. Ce serait quand même une honte de supprimer cela aujourd’hui. Alors que c’est un acquis qui date même avant la légalisation de l’avortement, donc c’est quand même un peu fort le café. On a assisté à beaucoup de changement de cet ordre là, et cela fait depuis un moment que l’on est en total régression.

Amélia : plus gros c’est le droit de vote, parce qu’à partir du moment où nous avons le bulletin, c’est quelque chose de très important, on nous considère comme une personne

- Y a-t-il eu des valeurs que vous avez eu le sentiment d’avoir porter en avant et si oui lesquels ?

Rina : oui le féminisme, l’humanisme, le socialisme, l’anarchisme, … oui y a toutes sortes de valeurs que l’on a porté avec joie et fierté. ’autonomie des femmes disons le comme ça. c’est plus général. La réappropriation du corps fait partie de l’autonomie. C’est là où l’on se remet en sujet pas aux filles de, femmes de, … je veux dire. Ce changement de posture est fondamental jusqu’au fin fond de sa chair. Mais ça ce n’est pas un acquis

Amélia : On a toujours demandé que les femmes soient meilleures que les hommes… Comme si on était différente, avec d’autres neurones ou j’sais pas quoi. Donc maintenant si on peut reprocher aux femmes comme aux hommes de ne pas aller voter, de pas s’intéresser, de pas comprendre… Et moi je l’ai compris au cours de route… c’est que… On avait des femmes, des braves femmes mères de famille, qui s’entendaient bien avec le mari, il y avait moins de divorce… Les femmes sont devenues maintenant comme les hommes.

- Mais qu’en est-il aujourd’hui de cette lutte et des acquis et des risques de retour en arrière ?

Rina : : Bah voilà, … on est en plein retour en arrière. Sur le droit à l’avortement, les Oui à la vie sont toutes très bien placé au niveau international. Y a un article que je vous recommande, de Jacqueline Heinen, qui est prof de sociologie, elle milite et elle écrit plusieurs articles et bouquins là-dessus : « L’agressivité des courants contre le droit de choisir panorama de la remontrance continentale ». C’est assez fâcheux comme chose. Avant elle a travaillé beaucoup sur la Pologne. Mais là c’est sur … Je vous laisse prendre la référence. On est en plein recul. Donc y a un ou deux pays qui ont avancé pour l’instant y en a douze qui ont régressé. Donc cela ne va pas du tout cette affaire, on a une très mauvaise posture. On est en mauvaise posture, donc sur ce plan là on est en recul. Et le problème c’est qu’il y a toute une génération qui croit que c’est ok. En réalité c’est pas ok du tout, c’est l’objet d’une tension. Il faut que cela soit très visible. Il faut vraiment que la bagarre soit visible pour que tout le monde réalise que ce n’est pas un acquis quoi. Malheureusement dans la société c’est comme ça, il faut tout le temps se battre. Ça c’est un point sur lequel on est en recul. Sur l’accès au monde du travail, l’accès à l’université, ça on l’a conqu

Références bibliographiques

<references/>

- Boutin, G., 2006, L'entretien de Recherche qualitatif, Presses de l'Université du Québec.

- Roussopoulos Carole, Debout ! Une histoire du mouvement des femmes 1970-80, 1999. Consulté le 19 Novembre 2013 sur http://ballonsonde.org/wikiSonde/videos/Femmes_Debout.htm

– Hirata H, et al,2000, "Dictionnaire critique du féminisme", Paris : Presse Universitaires de France.

Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90Fichier:MLF femme.pdf

Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90Fichier:MLF archives.pdf

Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90 Fichier:MLF assez.pdf

Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90 Fichier:MLF avorter.pdf

Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90 Fichier:MLF personne.pdf