« Droits des femmes » : différence entre les versions

| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||

== Revue de la littérature == | == Revue de la littérature == | ||

Actuellement des auteures telles que Marcella Iacub et Judith Butler font de la problématique féministe une occasion de débattre la question du genre, des identités sexuelles et limites entre les sexes (intersexe, queer, etc), laquelle peut nous aider à repenser la lutte féministe. Or celle des années 70 (en amont en Suisse de l'accession des femmes à la citoyenneté) est celle d'une longue marche marquée par des féministes de l'après guerre comme Simone de Beauvoir avec sa formule historique "On ne naît pas femme on le devient", soulignant le déterminisme social de la féminité et la "fabrication" culturelle. | Actuellement des auteures telles que Marcella Iacub et Judith Butler font de la problématique féministe une occasion de débattre la question du genre, des identités sexuelles et limites entre les sexes (intersexe, queer, etc), laquelle peut nous aider à repenser la lutte féministe. Or, celle des années 70 (en amont en Suisse de l'accession des femmes à la citoyenneté) est celle d'une longue marche marquée par des féministes de l'après guerre comme Simone de Beauvoir avec sa formule historique "On ne naît pas femme on le devient", soulignant le déterminisme social de la féminité et la "fabrication" culturelle. | ||

Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé durant cette époque nous allons revenir sur les faits marquants. | Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé durant cette époque nous allons revenir sur les faits marquants. | ||

<br /> | <br /> | ||

Version du 25 novembre 2013 à 19:16

Idées de base : Informations rencontrées : Les mouvements partent des USA pour ensuite arriver en Europe et après en Suisse. Peut être faire une partie sur les mouvements aux USA et Europe qui influencent la Suisse

LOIS évolution en Suisse : Document très important pour nous : http://www.ekf.admin.ch/dokumentation/00444/00517/index.html?lang=fr#sprungmarke1_14

Introduction

Actuellement le droit à l'avortement pour les femmes subit encore des contestations et même une offensive de remise en question: pouvons nous encore le qualifier comme un droit de la femme s'interrogent certains ? Tout au long de cette page nous nous centrerons sur le droit à l'avortement pour les femmes depuis 1970. En effet, les mouvements féministes sont présents depuis longtemps dans l'histoire des droits des personnes. Dans la période de l'après guerre, les femmes se sont mobilisées plus fortement pour acquérir des droits identiques à ceux des hommes. C'est par la lutte pour le droit à un travail rémunéré que les mouvements prennent de l'ampleur : "L'essort du féminisme dans cette période serait intimement lié à celui du travail salarié" <ref>Riot-Sarcey, M., 2008, Histoire du féminisme, Paris, La Découvertes, Repères. p. 73 </ref>. La question de la procréation est aussi au cœur de leur mouvement, puisqu'il est question de "repeupler" des pays détruits : "Après l'hécatombe de la guerre, jusqu'alors la plus meurtrière, il est nécessaire, plus que jamais de "remplir les berceaux vides"" <ref>Riot-Sarcey, M., 2008, Histoire du féminisme, Paris, La Découvertes, Repères. p. 73 </ref>. Il ne faut pas non plus oublier leurs luttes pour l'accès à la politique : plus précisément le droit de vote pour les femmes, qui prend de l'ampleur bien avant la guerre. C'est dans ce contexte d'après guerre, que les femmes resurgissent au front pour valoriser des droits égalitaires et propres à leur vie.

La question de la maîtrise de la contraception comme droit de la personne a fait l'objet à la fois de lutte (manifestation, création de centre de santé des femmes notamment) d'études et d'écrits (voir ci-après).

Cet article est fondé à la fois sur une recherche documentaire et est basé sur la récolte de témoignages de deux personnes que l'on considérera comme des personnes pionnières dans l'avancée du droit des femmes à l'avortement. L'article présentera également les différents mouvements féministes réalisés dans les années 1970 sur le droit à l'avortement. Il expliquera la lutte des femmes en Suisse et les différentes lois qui en sont ressorties et cherchera à comprendre la part qu’on joué les deux témoins interrogés dans l’histoire suisse.

Pour ce faire, nous évoquerons dans un premier temps, le mouvement de départ de ces contestations de la situation féminine. Cette approche globale, nous montrera que la Suisse n’a pas été la première à lutter pour le droit à l’avortement, mais que c’est en réalité un phénomène mondial, dont les Etats-Unis ont été les précurseurs. Il en suit ensuite, un phénomène de reproduction de ces contestations féminines dans différents pays du monde, qui amènera à des dates bien différentes à autoriser l’avortement.

Dans un second temps, nous étudierons les différents mouvements qui ont eu lieu entre les années 1960-1980, en Suisse. compléter sur les questions que l’on va se poser…ce que cela amène comme nouveauté…

Pour ce faire, nous avons constitué une bibliographie, à partir d’ouvrages sur les mouvements féministes en général, sur la chronologie des contestations. Nous avons lu des articles scientifiques qui présentent la situation en Suisse, épluché des informations sur les deux témoins qui ont été interrogés et consulté les archives contestataires à Carouge.

Dans un troisième temps, nous avons effectué deux entretiens audio avec Madame Amélia Christinat et Madame Rina Nissim pour obtenir leur témoignage sur l’histoire des mouvements féministes des années 1960 à 1980, principalement sur la question de l’avortement. Pour ce faire nous avons construit une grille d’entretien de recherche, basé sur les règles de l’entretien semi-directif.

Revue de la littérature

Actuellement des auteures telles que Marcella Iacub et Judith Butler font de la problématique féministe une occasion de débattre la question du genre, des identités sexuelles et limites entre les sexes (intersexe, queer, etc), laquelle peut nous aider à repenser la lutte féministe. Or, celle des années 70 (en amont en Suisse de l'accession des femmes à la citoyenneté) est celle d'une longue marche marquée par des féministes de l'après guerre comme Simone de Beauvoir avec sa formule historique "On ne naît pas femme on le devient", soulignant le déterminisme social de la féminité et la "fabrication" culturelle.

Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé durant cette époque nous allons revenir sur les faits marquants.

Mouvements féministes : Buts et démarches

Ce n'est que dans la deuxième moitié du XIXème siècle que le féminisme se démarque en tant que mouvement collectif de luttes de femmes."Ces luttes reposent sur la reconnaissance des femmes comme spécifiquement et systématiquement opprimées, l'affirmation que les relations entre hommes et femmes ne sont pas inscrites dans la nature mais que la possibilité politique de leur transformation existe."<ref>Hirata H, et al,2000, "Dictionnaire critique du féminisme", Paris : Presse Universitaires de France, p. 225</ref> En effet, les femmes ont dû faire face à de nombreuses inégalités et cela dans de nombreux domaines: le travail, la santé, la politique... Nous constatons encore aujourd'hui que de nombreuses inégalités persistent sur le droit des femmes mais elles sont moindre ou de nature différentes que dans les années 1960-80. Pour pouvoir entrer dans un processus de revendication politique du féminisme, il faut qu'il y ait une "relation avec une conceptualisation de droits humains universels, elle s'ancre dans les théories des droits de la personne dont premières formulations juridiques sont issues des révolutions américaine puis française." (Hirata el al,p225)

Il convient de faire une distinction entre les mouvements féministes des mouvements populaires des femmes. En effet, les mouvements populaires des femmes ne mettent pas directement en avant l'exigence de droits spécifiques pour les femmes. C'est l'emploi du mot féministe qui va changer les représentations que l'on se fait à cette époque. Pour certains elle est "trop bourgeoises au XIXème siècle et au début du XXème siècle trop radicales et ennemies des hommes après les années 1970" (Hirata et al,p126). Quant à l'expression mouvement des femmes, elle est plus souvent utilisée comme raccourci pour mouvement de libération des femmes. Voila pourquoi elle a pu être associé au féminisme le plus radical et explique la confusion entre les deux termes. Lorsque nous parlons de "mouvements féministes" nous désignons sous une même dénomination "les diverses formes des mouvements de femmes, le féminisme libéral ou "bourgeois, le féminisme radical, les femmes marxistes ou socialistes, les femmes lesbiennes, les femmes noires et toutes les dimensions catégorielles des mouvements actuels" (Hirata et al, p127) Dès lors, l'expression" mouvement des femmes " représente les mobilisations de femmes en Amérique Latine ou les mouvements pour la paix en Irlande ou au moyen-Orient"(Hirata et al, p 126) Dans la littérature, deux types de mouvements féministes se démarquent. Une première vague,a émergé dans la seconde moitié du XIXème siècle. Elle est souvent présentée autour des revendications du droit de vote Au début du XXème siècle, ou les mouvements sont qualifiés de "néo féminisme", les exigences ne se fondent pas sur une seule exigence d'égalité mais sur une reconnaissance "de l'impossibilité sociale de fonder cette égalité dans un système patriarcal." (Hirata et al, p 126) Le féminisme des années 1970, se fait connaitre par des mouvements anti-autoritaires, par des groupes de parole, il met en avant les formes les plus spontanées de manifestation et refuse toute organisation hiérarchique. " L'appartenance au mouvement représente la mise en acte d'une nouvelle idéologie, la recherche et le sens de sens et de valeurs communs." (Hirata et al, p 128). C'est entre la fin des années 1960 et le début des années 1970 que le féminisme connait une ampleur international. "L'onde de choc part des Etats-Unis et gagne très rapidement la Grande-Bretagne et l'Allemagne dans les années 60". Il faut ajouter qu'en "dépit de son caractère extra parlementaire, le mouvement de libération des femmes à la capacité de susciter de larges mobilisations auprès des femmes syndiquées, des femmes de partis de gauche et de droite ou des associations luttant pour les droits des femmes comme le planning familial. Ce sont d'abord les campagnes pour la liberté d'avorter qui constituent les événements les plus importants et les plus marquants(Hirata et al,p 128).

En ce qui concerne la Suisse, c’est dans la continuité du mouvement de la jeunesse estudiantine de 1968 que naît le nouveau mouvement féministe. C’est à Zurich que se sont réunies de femmes de gauche, que l’on appellera « Frauenbefreiungsbewegung » ou plus communément le FBB. Elles critiquent le fait que les femmes sont oppressées et qu’il s’agit d’une « contradiction sociale fondamentale ». Le MLF, pour la Suisse romande et le MFT au Tessin vont très rapidement suivre la création du FBB, avec comme objectif commun de « récuser l’organisation hiérarchique des associations et de la politique traditionnelle » (Commission fédérale, Femmes Pouvoir Histoire, 1.3, p. 1) inspirés des mouvements que nous avons abordés auparavant français et américain. Cependant des divergences existent entre tous ces mouvements sur différentes questions telles que l’avortement ou encore la possibilité pour le sexe féminin de faire l’armée. Une chronologie a été rédigée dans l’article suivant : "Le nouveau mouvement féministe et les organisations féminines depuis 1968" de la Commission fédérale pour les questions féminines de la Confédération Suisse.

La période entre 1940-50 : une période restrictive

La législation suisse sur l’avortement est l’une des plus restrictives d’Europe. Les premières dispositions du Code pénal suisse à ce sujet ont été définies en 1942 et prévoient, à cette époque, l’emprisonnement de la femme qui avorte, ainsi que de la personne qui l’aide à pratiquer cet acte. En revanche, une exception existe : si la grossesse comporte un danger pour la mère et que l’interruption de grossesse est pratiquée par un médecin, l'avis étant approuvé par un second médecin, l’avortement n’est alors pas punissable. On comprend alors que la conséquence a été un nombre considérable d’avortements illégaux. Cependant, la mise en place de dispositifs de préventions et d’une diffusion d’informations contribua à faire diminuer le nombre d’avortements autant illégaux, que légaux. Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a étendu la notion de « santé » en y insérant les dimensions de bien-être psychique et social : « la santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ; elle est un état de complet bien-être physique, mental et social. » (http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/liberal.htm). Ceci légalise aussi la pratique d’interruption de grossesse et écarte la menace d’emprisonnement.

(Anciennes dispositions légales : http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/loi_1942.htm)

Cependant, cette législation attise la colère et la montée d’une révolte. Au début du XXème siècle, on voit s’élever des mouvements, tels que les organisations ouvrières, pour lutter en faveur de la décriminalisation de l’avortement. De plus, dans cette période il existe une différence entre les cantons au niveau de la législation sur l'avortement. Ceci met donc les professionnels dans l'embarras puisqu'ils n'ont pas une pratique généralisée au niveau de l'état. Des mesures fédérales strictes ont donc été prises pour tenter de généraliser les pratiques et s'accorder sur la pratique de l'avortement : « l’institutionnalisation juridique d’une interruption de grossesse pouvant être légalement pratiquée par un médecin sous haute surveillance de l’Etat : consultation obligatoire d’un second médecin, qui doit être un spécialiste et en plus agréé par les autorités cantonales compétentes, et qui doit donner par écrit un « avis conforme ». Il faut également le consentement écrit de la femme enceinte. ».

La période 1960-70 : les premiers changements

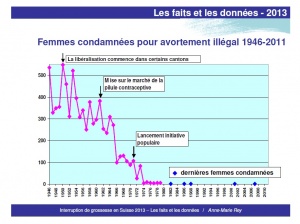

Le graphique ci-contre nous montre la condamnation des femmes en ce qui concerne l'avortement.<ref>Rey, A.-M., 2013, Interruption de grossesse en Suisse : les faits et les données, USPDA. Consulté le 18 Novembre sur http://www.svss-uspda.ch/pdf/faits-et-donnees.pdf </ref>

En effet, nous voyons que le pic le plus élevé se situe dans l'année 1950, avec 550 condamnées. Puis lors de la commercialisation de la pilule l'emprisonnement des femmes diminue fortement l'année suivante, passant d'environ 400 condamnations à environ 260. De manière générale ce graphique montre que les condamnations sur la période 1960-1980 n'ont cessé de baissé.

Les années 60 sont donc marquées par l'arrivée de la pilule contraceptive en Suisse. En effet, en 1961, la commercialisation de celle-ci fait reculer le nombre d'avortement pratiqué en Suisse puisque les femmes ont un contrôle sur leur reproductibilité. Malgré tout, la pilule contraceptive circule à l'époque discrètement, puisque aucune loi précise son autorisation. En 1965, la création du premier planning familial en Suisse au HUG permettra de conseiller les familles. L'établissement ouvrira donc un pôle dédié à l'information familiale et aux régulations des naissances.<ref>Fert-Bek, D., (s.d.), Historique, Le service du planning familial de Genève a 40 ans,Genève, HUG. Consulté le 18 Novembre 2013 sur http://planning-familial.hug-ge.ch/nous/historique.html</ref> Dans cet établissement les professionnels conseillent les parents sur la manière d'avoir un contrôle sur l'élargissement de leur famille. Ainsi, grâce à cette structure, la pilule contraceptive a pu circuler dans le territoire helvétique. La pilule était considéré pour certain comme un enjeux économique : celui de contrôler les naissances et donc de préserver la richesse, et pour d'autres comme un moyen de débrider la sexualité des femmes<ref>L'illustré, (s.d.) La pilule qui a changé le monde, Archives, Consulté le 18 Novembre 2013 sur http://www.illustre.ch/la_pilule_qui_a_change_le_monde_45372_.html</ref>.

Le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) a démarré aux états unis, et a encourager les militants des autres pays à lutter pour améliorer les conditions féminines. Le MLF crée en 1969 à Zurich,que l'on retrouvait également dans d'autres cantons (Genève et Tessin par exemple) se base "sur les mouvements de libération du Tiers monde pour encourager les femmes à se libérer des contraintes inhérentes à la famille nucléaire (Rôle des sexes)." <ref>Jorris, E., 2009, Mouvement de libération des femmes (MLF). Consulté le 19 Novembre 2013 sur http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F16504.php</ref>. Sur le canton de Genève plus précisément, des groupes de certains partis de gauche militaient en ces faveurs (ils étaient très hiérarchisés et ne plaisaient pas à toutes les femmes militantes). C'est donc principalement grâce a Madame Brodmann (qui a milité aux Etats Unis) et Madame Gramoni qu'il y a eut dans un premier temps le front des Bonne-Femmes (où militait aussi Rina Nissim). Leur premier slogan a été "Femmes décolonisons nous !" avec des affiches placardées sur les façades des grandes banques : les femmes insistaient donc pour la ré-appropriation de leur corps (avortement, pilule contraceptive, ...).

Dans le même temps il ne faut pas oublier que les avortements illégaux continuent à être pratiqué à cette période, ce qui amènent les cantons à réfléchir sur ces pratiques. Notamment le canton de Neuchâtel, où plusieurs affaires d'avortements sont jugées.

La période 1970-1980 : La période clé

A la suite de ces scandales, le député radical Maurice Favre dépose en mars 1971 une motion en faveur d'une initiative cantonale demandant la suppression des articles 118 à 121 du CP. Trouver la motion

Cette démarche est suivie du lancement, en juin de la même année, par un comité de cinq personnes, de l'initiative populaire fédérale pour la décriminalisation de l'avortement, largement soutenue notamment par le mouvement des femmes.En 1972, les milieux chrétiens conservateurs font circuler une pétition "Oui à la vie, non à l'avortement". A partir de ce moment là, nous voyons apparaître les organisations et les mouvements féministes qui organisent des manifestations en faveur de l’interruption de grossesse libre et gratuite, ainsi que pour revendiquer la décriminalisation de l’avortement.

Durant cette période, une nouvelle réglementation de l’avortement est considérée par le Conseil fédéral, et trois variantes sont discutées : la première autorise l’avortement dans les situations où la grossesse menace la vie ou la santé de la femme, en cas de viol, ou encore si l’enfant peut présenter un trouble ou une déficience physique et/ou mentale, celle-est appelée « solution des indications ». Une autre variante est celle des « indications sociale » qui prend en compte la situation sociale précaire de la femme. Finalement, la troisième, celle de « solution des délais », permet l’avortement pendant les douze premières semaines de grossesse. Il en va sans dire que les partis politiques, les organisations et les cantons conservateurs catholiques sont en faveur de la solution la plus restrictive, alors que leurs rivales refusent les trois types de variantes et revendiquent l’avortement libre et gratuit. Le Conseil fédéral rejette l’initiative pour la décriminalisation de l’avortement, mais opte finalement pour la solution des indications élargies, attisant ainsi mécontentement des deux camps.

Face au rejet de l’initiative populaire pour la décriminalisation de l’avortement, l’Union suisse pour la décriminalisation de l’avortement (USPDA) propose un compromis et lance une initiative qui cette fois rejoint l’idée de la solution des délais. « L’initiative réclament la décriminalisation de l’avortement s’il est pratiqué par un médecin avec le consentement de la femme pendant les douze semaines qui suivent les dernières règles ». Cependant, celle ci essuie à nouveau un échec : elle est rejetée par la majorité des cantons.

1978 : ouverture du Dispensaire des femmes à Genève (rina nissim). Joue le rôle de conseillère pour les femmes qui demandent des informations.

en plus du groupe pour l'avortement il y a le groupe Help-self : apprendre son corps.

1981 : internationalisme : plus la lutte pour l'avortement dans les autres pays mais une lutte contre la stérilisation forcée

DETAILLER LA PARTIE

Les années suivantes ne sont que propositions d’initiatives pour et contre l’avortement, mais sans cesse rejetées. Ce n’est qu’en 1990, que l’idée d’une révision de la loi relative à l’avortement est remise sur le devant de la scène.

( a rédiger correctement et insérer dans le texte le nombre d'avortements, légaux et illégaux, est estimé à 60 000-80 000 vers 1930, à 50 000 en 1966. Les avortements légaux s'élevaient à environ 17 000 en 1966, 16 000 en 1978 et 1980, 14 000 en 1985, 13 000 en 1990, 12 000 en 1995, 13 000 en 1996 et 1998. Les avortements clandestins diminuèrent jusqu'à la raréfaction avec l'élargissement de fait des indications médicales dans les cantons libéraux (Zurich, Bâle-Ville, Berne, Vaud, Neuchâtel, Genève) dès les années 1950, la libéralisation progressive dans d'autres (Tessin dès les années 1970; Argovie, Bâle-Campagne, Glaris, Schaffhouse, Soleure, Jura au cours des années 1990), la généralisation des centres de planning familial, des cours d'éducation sexuelle, la diffusion de moyens de contraception sûrs dès les années 1960 et le remboursement de l'intervention par les caisses maladie)

La collaboration nationale entre les groupes néo féministes en Suisse (1970-1980) : Modalités, stratégies et difficultés d’un travail commun Sarah Kiani

Avortement Ursula Gaillard

Depuis 1990

En 1994, on constate un net recul du nombre d’avortements légaux. Ceci peut s’expliquer par une diffusion de l’information (éducation sexuelle) et la libre disposition de moyens contraceptifs. Ce phénomène vient appuyer l’idée que la libéralisation ne conduit pas à une augmentation des avortements, bien au contraire. A partir de là, les choses commencent à changer et vont en faveur de la décriminalisation de l’avortement. En effet, le Conseil national adopte en 1995 la solution des délais. En 1996, la Commission des affaires juridiques du Conseil national ratifie un projet de loi qui prévoie la décriminalisation de l’avortement pendant les 14 premières semaines après les dernières règles. On voit mêmes les femmes du parti démocratique-chrétien (PDC) aller en faveur du droit de la femme à l’autodétermination et pour la solution des délais. De nombreuses organisations telles que la Fédération suisse des Eglises protestantes, les groupes des femmes radicales de Suisse, accueillent cette solution des délais comme un compromis tolérable. Toutefois le Conseil fédéral rejette une fois de plus la solution du délai en 1998.

Par ailleurs, la pilule abortive Mifegyne (RU 486) est admise et commercialisée en Suisse dès 1999. Cette méthode médicamenteuse est soumise aux mêmes dispositions pénales que l’avortement et est prescrite uniquement que par le corps médical.

Nous pouvons donc conclure que « les discussions provoquées en 1971 par l’initiative pour décriminaliser l’avortement ont été à l’origine d’un changement des mentalités et d’une prise de conscience ». (http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/chronologie.htm) En effet, on assiste à une diminution du nombre de condamnations et à une libéralisation de la pratique de l’avortement. Par ailleurs, on se rend compte qu’à travers la mise en place de centres de planning familiale et des dispositifs d’informations, comme l’éducation sexuelle, on parvient à lutter contre l’avortement. La prévention prévaut donc à la pénalisation.

Cependant on constate que la réglementation à ce sujet peut encore être modifiée, car ce droit à l’avortement est sans cesse remis en question. En effet, en 2010, le mouvement anti-avortement « Mamma » (jadis Pour la mère en l’enfant) lance une initiative populaire : « Financer l’avortement est une affaire privée ». Il s’agit d’une initiative qui demande que l’IVG ne soit plus pris en compte par les prestations de l’assurance maladie de base, et ce en invoquant l’idée qu’il s’agit d’une décision d’ordre privée, et que donc le financement public n’a pas de sens. Cependant, on remarque que le droit à donner la vie est également de l’ordre du privé, et pourtant celui-ci n’est pas contesté.

Ci-après un tableau récapitulatif met en évidence les modifications entre l’ancienne et la nouvelle loi de 2002, relatif à l’avortement. http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/comparaison.htm

Méthodologie

Pour notre recherche, nous avons décidé d'utiliser la méthode de l'entretien (recherche qualitative). En effet, selon Boutin (2006) l'entretien " permet, pour ainsi dire, de débroussailler le terrain, de dégager des pistes de recherche, de clarifier des problématiques et, enfin, de poser certains problèmes dans toute leur complexité" (p. 3). Avec cette méthode nous pourrons donc interroger des personnes qui se sont mobilisées en Suisse pour la droit à l'avortement. Elles pourront donc faire ressortir des éléments personnels sur le contexte de l'époque, et les problèmes qu'elles ont pu rencontré pour la mise en place de ce droit.

Nous avons dans un premier temps contacté Mme Christinat Amélia, avec qui l'une de nous avait déjà travaillé avec elle il y a quelques années.

Dans un second temps nous avons contacté Mme Wenger Salika, marraine de l'association Ni pute, Ni soumise. Elle est actuellement impliquée dans la politique sur Genève puisqu'elle fait partie du conseil Administratif de la ville de Genève. Deux d'entre nous l'ont connu lors de sa venue à l'émission télévisée Infrarouge (RTS) dédié aux mouvements des Femens (avril 2011). Après discussion téléphonique, nous avons eu des éléments pertinents qui pourraient nous intéresser pour notre recherche, cependant Mme Wenger manque de temps et il nous sera difficile de la rencontrer d'ici la fin de l'année. C'est pourquoi après réflexion, nous avons décidé de contacter une troisième personne qui pourrait éventuellement être plus disponible : Mme Nissim Rina.

Pour la pratique de nos entretiens, nous avons décidé de les gérer par trois. Ainsi, nous allons rencontrer ces personnes à leur domicile leur éviter quelconque déplacement. Notre grille d'entretien a été construite en fonction de la littérature que nous avons trouvé.Nous avons décidé de créer les conditions pour un entretien semi directif. C'est un juste milieu entre l'entretien directif et le non directif. Boutin (2006) précise " Dans l'entretien dit non directif, au contraire, le chercheur propose à la personne interviewée un thème donné. Cette dernière a tout le loisir de s'exprimer librement sur le sujet. Le chercheur guide le sujet de façon subtile en demandant des clarifications, en reformulant, en "réfletant" ce qui a été dit" (p. 34). Avec cette méthode nous proposerons aux différents acteurs de partager leurs souvenirs concernant les années 1970 à Genève afin que que nous comprenions la situation actuelle du droit à l'avortement.

Situation actuelle de l'avortement dans plusieurs pays

basé sur un article le Monde mars 2012 :

Le droit des femmes à l’avortement est remis en question un peu partout dans le monde. En France par exemple, Marine Le Pen propose d’annuler le remboursement des IVG « de confort ». On remarque que cette terminologie, suggère que l’avortement soit devenu un moyen de contraception tant sa pratique est devenue répandue et met également en avant l’idée que cette pratique est une obligation et non un recours.

La suisse aussi remet en question ce droit fondamental. En effet, une initiative demande que l’IVG ne soit plus pris en compte dans les prestations de l’assurance maladie de base, et ce en invoquant l’idée qu’il s’agit d’une décision d’ordre privée, et que donc le financement public n’a pas de sens. Cependant, on remarque que le droit à donner la vie est également de l’ordre du privé, et pourtant celui-ci n’est pas contesté.

Aux Etats-Unis, le gouverneur de Virginie, voulait mettre en place une loi qui exigeait aux femmes désireuses d’avorter de passer un examen ultrason transvaginal. Mais devant la masse importantes de manifestations, le gouverneur a du réviser son projet de loi. On note toutefois, que cette loi est déjà en vigueur au Texas. → « les états américains qui veulent éradiquer l’avortement sont souvent ceux qui appliquent la peine de mort ! »

--> parler de cmt vit-on aujourd'hui aussi le fait d'être féministe

Chronologie

Voici un tableau qui provient du site suivant: http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/chronologie.htm et que nous utiliserons pour avoir certains points de repère.

| Date clé | Faits historiques |

|---|---|

| 1942 | On tente de légaliser l’avortement --> échec. Mais, les avortements clandestins sont fréquents en Suisse --> 70 |

| 1970 | Scandale dans le canton de Neuchâtel: Deux médecins connus et appréciés se trouvent accusés d'avortement illégal. |

| 1971 | Le Conseil fédéral décide en mars de soumettre la partie spéciale du code pénal à une révision totale.

Le 22 mars, une proposition parlementaire est déposée au Grand Conseil neuchâtelois demandant d'adresser aux Chambres fédérales une initiative cantonale pour la suppression des articles 118 à 121 du CPS. ( il faudrait trouver cette loi) Avril/mai: En France et en République Fédérale Allemande, le mouvement féministe lance une campagne publique d'auto-dénonciation. Le 19 juin, une initiative populaire pour la décriminalisation de l'avortement est lancée et aboutit le 1er décembre. Septembre: Le Conseil fédéral institue une commission d'experts pour la révision du CPS et la charge de traiter prioritairement les articles 118 à 121. 14 décembre: Le Grand Conseil neuchâtelois décide de transmettre son initiative cantonale aux Chambres fédérales |

| 1973 | La commission d'experts présente au Conseil fédéral trois solutions différentes pour une nouvelle réglementation de l'interruption de grossesse. Le Conseiller fédéral Furgler prend position pour la solution la plus restrictive. Fondation de l'Union suisse pour décriminaliser l'avortement (USPDA). |

| 1974 | Le Conseil fédéral rejette l'initiative populaire pour la décriminalisation de l'avortement et propose une réglementation comprenant l'indication sociale |

| 1975 | Le Conseil National rejette l'initiative populaire par 141 voix contre 2. Une proposition en faveur de la solution du délai n'est en revanche rejetée qu'à une faible majorité: par 90 voix contre 82, avec 12 abstentions. L'USPDA décide de lancer une initiative pour la solution du délai |

| 1976 | L'initiative "du délai" aboutit, et la première initiative est retirée. Conseil National et Conseil des Etats se rallient à la proposition du Conseil fédéral. Ils adoptent la "loi fédérale sur la protection de la grossesse et le caractère punissable de son interruption", dite des indications sociales, qui sert de contre-projet indirect à l'initiative "du délai |

| 1977 | L'initiative sur la solution du délai est rejetée à une faible majorité - à savoir par 51,7% contre 48,3%. En revanche, l'initiative est rejetée par 17 cantons et demi-cantons. Seuls huit cantons l'approuvent (BE, BL, BS, GE, NE, SH, VD, ZH). Il y a des écarts énormes entre les cantons (GE: 78,7% de Oui; AI: 7,4% de Oui). Un référendum contre la loi dite "des indications sociales" est lancé par deux côtés différents, l'un par des groupes progressistes, l'autre par les adversaires de l'avortement. Cette loi est un recul par rapport à la pratique libérale de l'interruption de grossesse dans plusieurs cantons. |

| 1978 | La loi fédérale est rejetée par le peuple, avec une nette majorité de 69%. |

| 1978 - 79 | Quatre initiatives parlementaires et quatre initiatives cantonales (Genève, Neuchâtel, Vaud et Bâle-Ville) proposent une solution fédéraliste (possibilité pour les cantons d'introduire la solution du délai sur le plan cantonal). |

| 1980 | L'initiative "Droit à la vie" aboutit. Elle demande le droit à la vie "dès la conception et jusqu'à la mort naturelle". |

| 1981 | Par 94 voix contre 75, le Conseil National se décide pour la solution fédéraliste. En revanche, celle-ci est rejetée par le Conseil des Etats. Le Parlement vote une loi obligeant les cantons à organiser des centres de consultation en matière de grossesse, et il adjoint à la loi sur l'assurance-maladie un article, stipulant que les caisses-maladie prendront en charge les frais des interruptions de grossesse légales. |

| 1982 | La commission du Conseil National renvoie la discussion de la solution fédéraliste jusqu'à ce que l'initiative "Pour le droit à la vie" ait été examinée. Novembre: Le Conseil fédéral décide de rejeter l'initiative "Droit à la vie". Il soumet aux Chambres un contre-projet dont la teneur est extraite du projet de révision totale de la Constitution fédérale. |

| 1983 - 84 | Le Conseil National et le Conseil des Etats rejettent tant l'initiative "Droit à la vie" que le contre-projet |

| 1985 | L'initiative "Droit à la vie" est rejetée par le peuple par 69% de Non. Seuls 7 cantons et demi-cantons l'approuvent (AI, JU, NW, OW, SZ, UR, VS). De nouveau les écarts entre les cantons sont considérables (NE: 83,7% de Non; VS: 29,9% de Non). |

| 1987 | Le Conseil National rejette la solution fédéraliste par 85 voix contre 74. |

| 1992 | Plusieurs organisations importantes des femmes suisses se constituent en un Groupe de travail "Interruption de grossesse". |

| 1993 | Le 29 avril, la Conseillère nationale Barbara Haering Binder dépose une initiative parlementaire, co-signée par 62 parlementaires de 8 partis demandant la révision du code pénal: interruption non punissable dans les premiers mois de la grossesse (solution du délai). Passé le délai, l'interruption de grossesse doit être autorisée lorsqu'il existe un danger menaçant la vie de la femme enceinte ou menaçant d'une atteinte grave sa santé physique ou psychique. L’initiative est soutenue par le Groupe de travail "Interruption de grossesse" qui se charge du travail d’information extra-parlementaire. L’initiative obtient également le soutien d’une centaine d’organisations féminines, d’un comité de 650 médecins et de nombreux professeurs de droit. |

| 1995 | Le 3 février, le Conseil national décide par 91 voix contre 85 d’entrer en matière sur l’Initiative Haering Binder. La commission des affaires juridiques est chargée d’élaborer un projet de loi |

| 1996 | En octobre, la Commission des affaires juridiques du Conseil national adopte par 15 voix contre 5 un projet de modification du Code pénal dans le sens d'un régime du délai. |

| 1997 | Au printemps, le Conseil fédéral met en consultation le projet de la Commission du Conseil national. Le régime du délai est soutenu par la grande majorité des organisations et instances répondantes. Un profond changement des mentalités émerge par rapport à la fin des années 70. Le PDC soutient le principe du régime du délai, mais demande un entretien obligatoire en plus de la consultation médicale, selon le modèle allemand. Le 17 novembre, la Commission des affaires juridiques du Conseil national décide, à une large majorité, de maintenir son projet. |

| 1998 | En juin, les opposants à toute libéralisation de l’avortement lancent l’initiative populaire "Pour la mère et l'enfant" qui demande l’interdiction quasiment totale de l’interruption de grossesse. En août, le Conseil fédéral prend position vis-à-vis du projet de révision du CP. Il reconnaît la nécessité d’une nouvelle réglementation, mais privilégie le modèle du PDC ou une solution des indications élargies. Le 5 octobre, le Conseil national approuve le régime du délai par 98 voix contre 73 avec 9 abstentions. La proposition du PDC d'introduire un entretien de conseil obligatoire est clairement rejeté. |

| 1999 | En novembre, l'initiative "Pour la mère et l'enfant" est déposée avec tout juste le nombre nécessaire de signatures valables. La pilule abortive Mifégyne (RU 486) est définitivement admise en Suisse. |

| 2000 | En avril, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats décide de proposer au plénum une variante modifiée du régime du délai. En juin, le Conseil des Etats renvoie ce projet à sa Commission. Le 21 septembre, le Conseil des Etats approuve le régime du délai, par 21 voix contre 18, avec plusieurs modifications par rapport à la décision du Conseil national : le délai est ramené à 12 semaines; la femme doit invoquer une situation de détresse; le médecin est obligé de conseiller de manière détaillée la femme enceinte et de la rendre attentive à la possibilité de consulter un centre de consultation; les cantons doivent désigner les cliniques autorisées à pratiquer les interruptions de grossesse. Le modèle du PDC est rejeté par 21 voix contre 19. Le 16 novembre, le Conseil fédéral dit non à l'initiative populaire "Pour la mère et l'enfant". Le 7 décembre, le Conseil national ne se rallie que partiellement à la décision du Conseil des Etats concernant le régime du délai. |

| 2001 | Les 6 et 14 mars, les deux Chambres fédérales éliminent leurs différends. Le régime du délai est approuvé définitivement par les Chambres fédérales le 23 mars, par 107 voix contre 69 au Conseil national et par 22 voix contre 20 au Conseil des Etats. Le 12 juin, le Conseil des Etats rejette l'initiative populaire fondamentaliste "pour la mère et l'enfant" par 35 voix contre zéro. Le 12 juillet, un référendum est déposé contre le régime du délai par des groupements fondamentalistes secondés par le PDC. Le 29 août, le Conseil fédéral décide de soutenir le régime du délai tel qu'il a été adopté par le Parlement. Le 13 décembre, le Conseil national rejette massivement l'initiative populaire "pour la mère et l'enfant", par 156 voix contre 8, alors qu'au Conseil des Etats elle est balayée par 39 voix contre 0. |

| 2002 | Le 2 juin, le peuple suisse accepte le régime du délai par 72,2% des voix et refuse l'initiative prohibitionniste "pour la mère et l'enfant" par 81,7% de non.

Le 1er octobre, le régime du délai entre en vigueur |

| 2003 | Le 14 octobre, le Tribunal fédéral approuve la plainte de droit public de l'Union suisse pour décriminaliser l'avortement USPDA contre le canton de Zurich: les cantons ne sont pas en droit d'exiger obligatoirement l'avis d'un deuxième médecin pour les interruptions de grossesse au-delà de 12 semaines. L'USPDA se dissout à la fin de l'année |

| 2010 | Le 26 janvier, le mouvement anti-avortement "Mamma" (jadis "Pour la mère et l'enfant") lance l'initiative populaire "Financer l'avortement est une affaire privée". |

| 2011 | Le 4 juillet, peu avant la fin du délai pour la récolte des signatures, l'initiative "Financer l'avortement est une affaire privée" est déposée avec 111'000 signatures. |

| 2012 | Le Conseil fédéral dit non à l'initiative. |

| 2013 | Lors du vote final du 27 septembre, le Conseil national rejette l'initiative avec 155 voix contre 33 et 7 abstentions. Le Conseil des Etats la rejette avec 37 voix contre 5. |

Retour sur les entretiens

Références bibliographiques

<references/>

- Boutin, G., 2006, L'entretien de Recherche qualitatif, Presses de l'Université du Québec.

- Roussopoulos Carole, Debout ! Une histoire du mouvement des femmes 1970-80, 1999. Consulté le 19 Novembre 2013 sur http://ballonsonde.org/wikiSonde/videos/Femmes_Debout.htm

– Hirata H, et al,2000, "Dictionnaire critique du féminisme", Paris : Presse Universitaires de France.

Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90Fichier:MLF femme.pdf

Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90Fichier:MLF archives.pdf

Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90 Fichier:MLF assez.pdf

Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90 Fichier:MLF avorter.pdf

Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90 Fichier:MLF personne.pdf